「20代の成功を捨ててウィーン美術をアップデートした天才」グスタフ・クリムト|今月の画家紹介 vol.10

日本でもファンが多い画家、グスタフ・クリムト。長い西洋美術史でも、彼ほどオリジナリティが高い作品は少ない。1枚の絵から写実、幻想、耽美、抽象、ロマンなど、あらゆる事象を感じ、魅了されてしまう。

今回はそんなクリムトの生涯をおさらいしながら「彼は何がすごいのか」について、具体的に解説していこう。

ウィーン郊外の小さな町に生まれ、その地の下層階級の社会に慣れ親しんでいた。その一方で、当時大きな成功を収めた画家の一人となり、リベラルな実業界や産業界、金融界といった上流階級の女性の肖像画も残している。

意識高い系の学生からウィーンいちの画家に

グスタフ・クリムト 1887年撮影

グスタフ・クリムト 1887年撮影

グスタフ・クリムトは1862年にウィーンのバウムガルテンに生まれる。当時のウィーンはオーストリアとハンガリーの二重帝国に位置していた。

家族環境が特徴的でおもしろい。女4・男3の7人兄妹という大家族で、クリムトは上から2番目の長男として誕生。母はミュージカルパフォーマー、父は彫版師と、両親がかなりアート寄りの仕事をしていた。つまりクリムトは、いわゆる“芸術サラブレッド”だ。

14歳のクリムトもウィーン美術工芸学校に通い、本格的に美術をはじめる。最初は絵画ではなく、建築を学びに入学した。ちなみにその後、弟のエルンスト、ゲオルクも同じ学校に入ってくる。彼らは父と同じ彫刻家を目指して入学し、それぞれ彫刻師、彫金師となっている。

そのころの美術学校は「古き良き伝統を教科書で習う」というような方針。クリムトはその方針に従うタイプで、非常に真面目に勉強する学生だった。クリムトは学内でも、抜群に絵が上手かった。当時、ウィーンで「画家の王」とまでいわれたハンス・マカルトの後継者と形容されていたレベルだ。

在学中からデザインなどの仕事を請け負うようになり、卒業後は友人や弟と一緒に芸術家商会を設立。美術史美術館をはじめとする公共建築物、邸宅などの装飾画を協力して描いていく。今でいうと「SNS集客が上手い学生クリエイター」みたいな感じだろう。ピッカピカのスタートアップ起業家で、“意識高い系の学生”だったわけだ。

クリムトが在学中、18歳ごろに描いたとされる作品が以下だ。

《横顔をみせる少女》 グスタフ・クリムト

《横顔をみせる少女》 グスタフ・クリムト

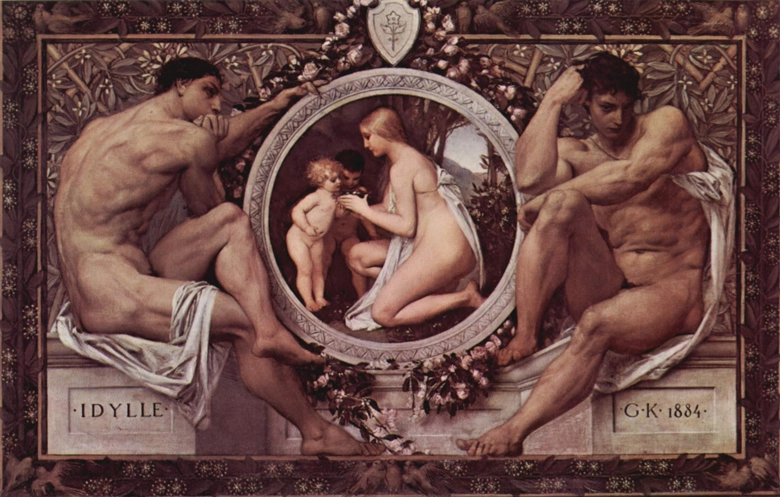

またクリムトが卒業後、22歳で描いた作品が以下だ。

《イディル(牧歌)》 1884年 グスタフ・クリムト

《イディル(牧歌)》 1884年 グスタフ・クリムト

私たちが知る表現主義のクリムトとは大きく違う、古典主義的な写実絵を描いていた時代である。しかし上手い。いま見てもレベルの高さが伝わる。

当時のクリムトはウィーンいちの画家、ハンス・マカルトに師事していた。そんなマカルトが1884年に死去すると、クリムトは「マカルトの後継者あらわる」ともてはやされるわけである。

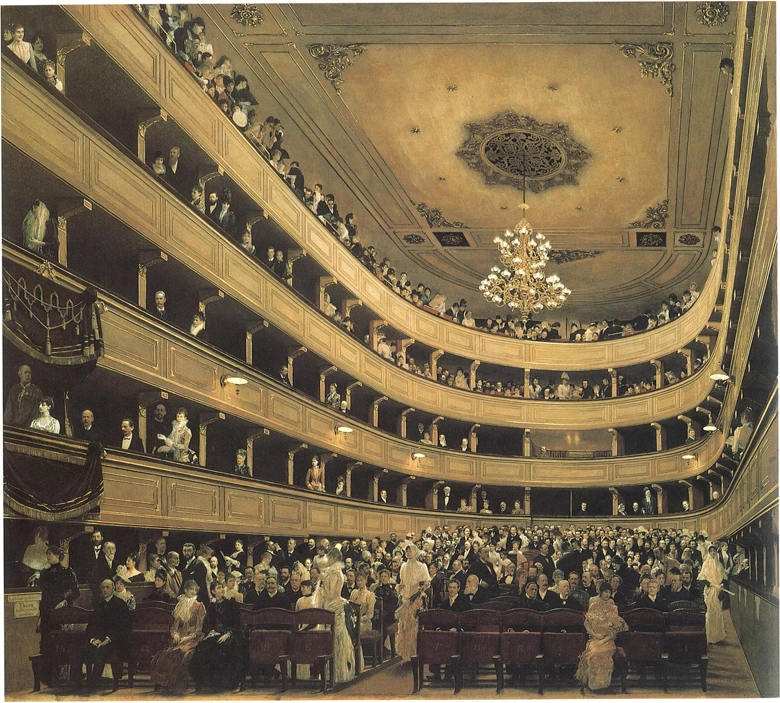

仕事が順調ななかで、1888年、26歳のときににウィーン市からの依頼で描いた《旧ブルク劇場の観客席》では、第一回皇帝賞を受けた。つまりこの若さで、クリムトは名実ともにオーストリアいちの画家になるわけだ。

《旧ブルク劇場の観客席》 1888年 グスタフ・クリムト

《旧ブルク劇場の観客席》 1888年 グスタフ・クリムト

この時期のクリムトの勢いは本当にすごい。1891年に29歳の若さでウィーン美術家組合に入っている。ウィーン大学とルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの名誉会員になり、1893年には早くもウィーン美術アカデミー教授への推薦を受けた。

もはや「ウィーンの芸術家でクリムトを知らんやつはモグリ」と言われるほどのレベルで、画壇の階段を駆け上がっていくわけだ。

父と弟の死により「ウィーン分離派」を主宰

しかし1892年にショッキングな出来事が彼を襲った。7月に父、12月に弟のエルンストを失うのである。彼に影響を与え続けた家族を亡くした喪失感は想像できない。特にエルンストは、10代から同じ会社で苦楽を共にしてきた仲間だった。

クリムトはエルンストの家族を養いながら活動を続けることになる。この時期から明らかに彼の作風は変わっていく。遊びの少ない“優等生の絵”から脱却し、「独自の表現」が生まれていくわけだ。

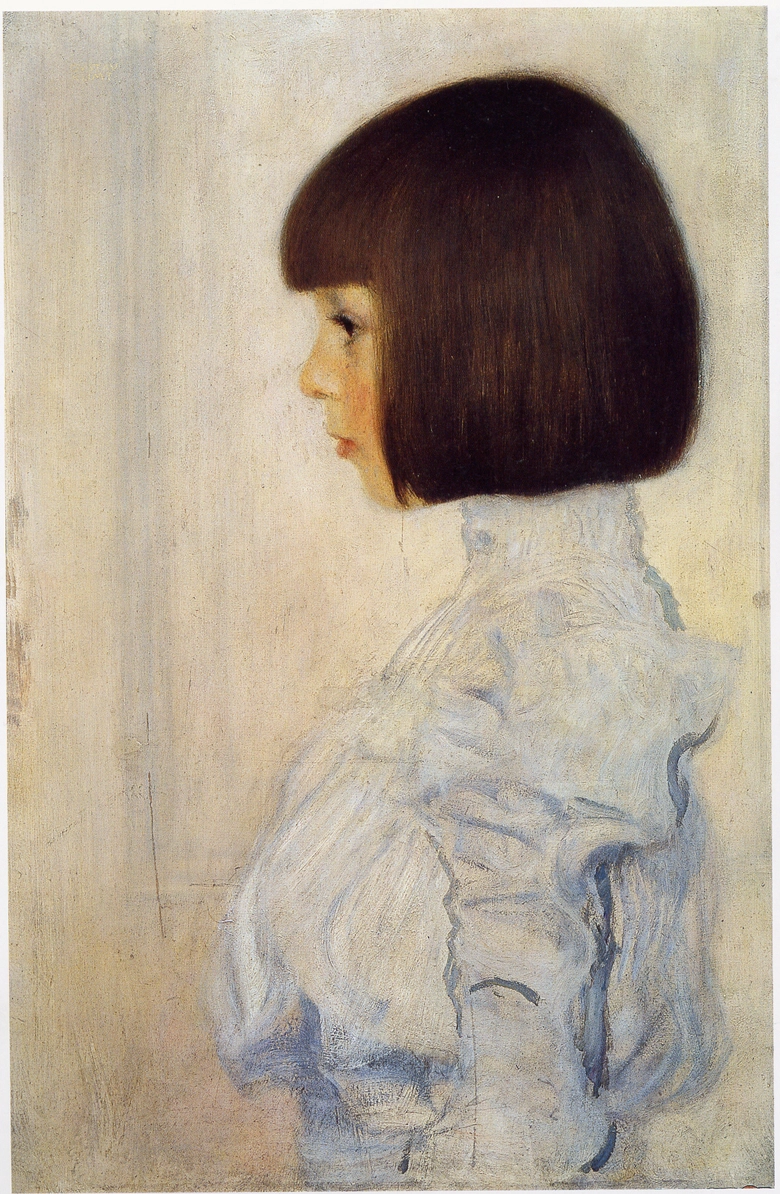

例えば1898年にクリムトはエルンストの娘・ヘレネの肖像を描いている。

《ヘレーネ・クリムトの肖像》 1898年 グスタフ・クリムト

《ヘレーネ・クリムトの肖像》 1898年 グスタフ・クリムト

例えばこの洋服の流れるような描き方は、20代のクリムトになかったあそびのように見える。印象派っぽく、耽美的でもある。かっちりした伝統的な写実技法からの脱皮を図ろうとしている過渡期の作品だ。そんな過渡期のなかで1894年に、ウィーン大学講堂の天井画の仕事がきた。「医学、哲学、法学をテーマに絵を描いてくれ」という依頼で、大学側も「クリムトに頼めば間違いない」と思ったのだろう。日本でいうと「東大の講堂に絵を描いてくれ」みたいなビッグビジネスである。

しかしこれが大スキャンダルとなった。クリムトは依頼から2年後の1896年に下絵を出したのだが「おいどうしたんだよクリムト。頭強く打ったか?」というレベルの斬新な表現だったのだ。

《医学》グスタフ・クリムト

《医学》グスタフ・クリムト

《哲学》グスタフ・クリムト

《哲学》グスタフ・クリムト

《法学》グスタフ・クリムト

《法学》グスタフ・クリムト

クリムトは「自分の表現欲求」に素直になったわけだ。《医学》をみると裸の女性に、死を表す死神がいる。父と弟を失ったというバックグラウンドもある。決して、奇をてらうような前衛をやったわけではない。きちんと自分の解釈でテーマに応えた。

しかしクライアントは大激怒で「あほ!大学の天井に全裸の女なんぞ載せられるか!」とやり直しを命じた。しかしクリムトは「頭の固いレガシーはだまれ」と一蹴。無視してこの作品を仕上げていたが、結局契約は破棄されることになってしまった。

この件もあって、クリムトは「ウィーンは遅れすぎている。伝統主義で保守的なおじさんの集まりじゃないか」と自覚した。実際、この時のウィーンの芸術は周辺国と比べると遅れていた。例えば、お隣のフランス。1880年には印象派が出てきて、新しい表現が次々に評価されるようになっていた。ウィーンはそれから16年後の1896年でも、まだ「絵画は古き良き表現がいちばんだよなぁ」と保守的だったのだ。

「このままではウィーンの芸術が置いてけぼりになる」と危機感を抱いたクリムトは、1897年に「ウィーン分離派」を旗揚げ。絵画はもちろん、彫刻、建築、工芸など分野を問わない芸術家が参加した。彼らの目的は「とにかく新しい芸術家を一人でも多く発掘して、伝統主義をひっくり返すこと」だ。流派もしきたりもない。とにかく、新しいパワーでウィーンの芸術をアップデートしようとしたわけだ。集合写真が少年マンガの敵キャラ集団みたいでかっこいい。

1902年の展覧会での集合写真 左から右に、アントン・ノヴァク、グスタフ・クリムト(椅子)、コロマン・モーザー(クリムトの前、帽子着用)、アドルフ・ベーム、マクシミリアン・レンツ(横臥の姿勢)、エルンスト・シュトール(帽子)、ヴィルヘルム・リスト、エミール・オルリック(座った姿勢)、マクシミリアン・クルツヴァイル(つば無し帽着用)、レオポルド・シュトルバ、カール・モル(横たわった姿勢)、ルドルフ・バッヒャー。

1902年の展覧会での集合写真 左から右に、アントン・ノヴァク、グスタフ・クリムト(椅子)、コロマン・モーザー(クリムトの前、帽子着用)、アドルフ・ベーム、マクシミリアン・レンツ(横臥の姿勢)、エルンスト・シュトール(帽子)、ヴィルヘルム・リスト、エミール・オルリック(座った姿勢)、マクシミリアン・クルツヴァイル(つば無し帽着用)、レオポルド・シュトルバ、カール・モル(横たわった姿勢)、ルドルフ・バッヒャー。

彼らはすぐに「第1回ウィーン分離派展」を開催。クリムトが会長を務める団体ということもあって話題を呼んだ。開会式には皇帝が訪れたほどだ。

その翌年、クリムトはウィーン分離派の代表作とも言われる《パラス・アテナ》 を発表。

《パラス・アテナ》 1898年 グスタフ・クリムト

《パラス・アテナ》 1898年 グスタフ・クリムト

戦いの神、そして学問の神でもあるアテナを味方につけて、既存の伝統的なスタイルに徹底抗戦する姿勢を見せたのだ。完全に旧体制に喧嘩を売ったのである。ウィーン分離派は、こうした新しいムーブメントを起こしながらだんだんと世間に認められていく。そんな中、1901年には代表作の1つである「ユディト I」を発表した。

《ユディト I》 1901年 グスタフ・クリムト

《ユディト I》 1901年 グスタフ・クリムト

《パラス・アテナ》 《ユディト I》もそうだが、この金の額縁はもう一人の弟のゲオルクが作っている。「ユディトは国民を救うために敵国の将軍・ホロフェルネスを酔わせて首を落とす」という聖書の一部をモチーフにしている。この題材は色んな画家がしこたま作ってきたものだが、クリムトの作品はすごく異質だ。首を斬られたホロフェルネスは小さく見切れているだけで、ほぼユディトのワンカットである。ユディトはすごく官能的だ。この時期はヨーロッパ全体でファムファタルといわれる、「男の運命を狂わせる魔性の女」がモチーフとして流行っていた時期だった。

翌1902年、40歳になったクリムトは「ベートーヴェン=フリーズ」を発表。以下の画像は一部で、全体で30メートル以上もある巨大な作品だ。ベートーヴェンの第九をモチーフにした作品だったが、これで完全にウィーン市を敵に回した。

中央の壁:敵対する勢力。神々でさえも戦った巨人テュポン。その娘である3人のゴルゴン。欲望と淫乱、節制のなさ、そして苛立つ心配を象徴する。人類の憧れと願いが彼らの頭上を飛び越えていく。」

中央の壁:敵対する勢力。神々でさえも戦った巨人テュポン。その娘である3人のゴルゴン。欲望と淫乱、節制のなさ、そして苛立つ心配を象徴する。人類の憧れと願いが彼らの頭上を飛び越えていく。」

この作品はウィーンで死去したベートーヴェンの「死後75周年祈念式典」で展示された。30メートルで物語を紡いだものだ。物語としては哲学的で、弱者の憧れ、肉欲、不貞、懇願などを乗り越えて、最終的に純粋な愛、幸福を見出すものだ。第九の『歓喜の歌』の歌詞にも基づいている。

画面には裸体だけでなく、男根、女陰、精子、卵子などのエロスが多く描かれており、お客さんの多くが嫌悪した。この作品でクリムトは行政から完全に見放され、これ以降は公的な仕事は一切やってこなかった。またウィーン分離派の一部も「ちょっともうクリムトには着いていけない」と離反。クリムトは少数派となった擁護派と、数人のパトロンとともにウィーン分離派を離れることになる。40歳での挫折だった。

黄金時代から晩年期まで

世間的に失敗したクリムトは、抜け殻だった。社会や政治に無関心になる。そんな彼はパトロンからの支援を受けながら「純粋に自分が描きたいテーマ」を描くようになった。そのテーマは「女性」や「エロス」だ。

1900年に入ったころ、ヨーロッパの画壇では象徴的なテーマが流行していた。

1800年代後半に産業革命が起きて、大量生産・大量消費の物質主義的な世の中になっていた。そのカウンターとして目に見えない象徴的な題材を扱うようになったわけである。有名どころでいうとムンク、ルドン、モローなどだ。クリムトもこうした潮流に乗った。なかでも彼は「愛」に主軸を置くようになる。かなりのプレイボーイであり、モデルを含めて、多い時には15人もの女性が彼の家で寝泊まりしていた。ちょっとひくかも知れないが婚外子は14人もいる。

手記にも「私は自分自身にまったく関心がなく、とくに女性に興味がある」と書いている。愛を描くうえで、いわゆるミューズが必要だったわけだ。

そんなクリムトは、1903年から本格的に金箔を使った表現を始める。この時期を「黄金時代」と呼び、彼の代表作はほとんどこの時代に生まれた。現在の我々も「クリムトといえば金箔」というイメージがあるだろう。

《アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I》 1903年 - 1907年 グスタフ・クリムト

《アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I》 1903年 - 1907年 グスタフ・クリムト

《接吻》 1907年 - 1908年 グスタフ・クリムト

《接吻》 1907年 - 1908年 グスタフ・クリムト

彼が金箔を使った表現をした背景には中世ヨーロッパ・ビザンティンのモザイク美術がある。実際にモザイク壁画で有名なイタリア・ラヴェンナのサン・ヴィターレ聖堂を訪れているほどだ。

ユスティニアヌス帝

ユスティニアヌス帝

またそれだけでなく、ジャポニズム、つまり日本絵画にも影響を受けた。尾形光琳など、琳派の金箔を使った絵画を愛していたそうだ。1873年には尾形の「紅白梅図屏風」がウィーン万博に出品されており、クリムトも影響を受けた。

《紅白梅図屏風》 尾形光琳

《紅白梅図屏風》 尾形光琳

この日本絵画の独特な文様も、クリムト作品に生かされているのが、以下の絵を見ればよくわかるだろう。

ストックレー邸のクリムトによる装飾

ストックレー邸のクリムトによる装飾

こうしたクリムトの黄金時代は1900年代で終わりを告げ、1910年以降はカラフルな色彩を使うようになった。ただしモザイク画をヒントとした、独特の装飾は残っている。

なかでも有名なのは1911年の《死と生》。個人的にはクリムトの作品で最も好きであり、トップクラスに分かりやすいと思っている。

彼はエロスと同様に「死」もよく描いた。この作品では、生を続けていれば出会う、愛、友情、母性などのモチーフの真横に死神がいる。「死と生」は常に隣り合わせであることを表現した、クリムトらしい作品だ。この作品で、クリムトはローマ国際美術祭・金賞を受賞。49歳にして芸術の中心地で大きな評価を得たのはインパクトのある出来事だった。その後もクリムトは作品を作り続けたが、1918年スペイン風邪にかかり、55歳で死去した。

ピュアなエネルギーが生んだ傑作たち

グスタフ・クリムト 1914年撮影

グスタフ・クリムト 1914年撮影

クリムトという人をひと言で表すのは難しい。しかしあえていうなら「ピュアでエネルギッシュな人」だ。

伝統的な技法でたくさんの仕事を受けていた20代のときはもちろんだが、何より家族の不幸に見舞われて表現主義に移行したウィーン分離派以降がすごい。「やりたい」と感じたことに対して真っ直ぐに取り組む人である。凡人であれば、やりたいことがあってもリスクを恐れて中途半端になってしまうことが多い。その結果、現状維持が続くことも珍しくない。しかしクリムトはリスクを恐れない。その結果、国家という大きなクライアントを失ったり、世間的な評価を大幅に落としたりしたが、それでも最後までピュアに「愛」や「エロス」というテーマを突き詰めた。

若いうちの成功をすべて投げ捨てて、自身の表現を突き詰めた30代以降にこそクリムトの凄味が詰まっている。

その結果、金箔を使った表現が生まれた。いま見ても圧倒的なオリジナリティがある。やると決めたら一直線に取り組むクリムトの姿勢からは、あえて優等生を捨てる大事さを学べる。

- Text : ジュウ・ショ

- Edit : Seiko Inomata(QUI)