デジタルテクノロジーとアートで想像する、すぐそこの未来のリアル – 森美術館「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」レポート

森美術館で開催中の 「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」展 は、そうしたデジタルテクノロジーと関わりながら制作された現代アートを通じ、テクノロジーと人間の関係を探る展覧会だ。

「マシン」と「現代アート」との出会いから見えるものとは?

会場に入ると、まず目に飛び込むのは 「マシン・ラブ展をもっと楽しむための用語集」。“シンギュラリティ”“大規模言語モデル(LLM)”といった最新テクノロジーの概念や“スペキュラティブ・フィクション”など、作品のコンセプトに関わるキーワードがわかりやすく解説されている。

これらの言葉を理解しなくても十分楽しめるが、知っておくとより深く作品を楽しめる。入り口のQRコードからスマートフォンに読み込めるので、読み込んでおくと便利だ。

仮想世界のキャラクターを通じて見る デジタルのなかのもうひとりのわたし

最初に登場する作品は、ビープル(Beeple)の《ヒューマン・ワン》。銀色のフレームの回転するボックスの中で、ヘルメットを被った人間が、仮想空間を永遠に歩き続ける。作品は4面のディスプレイで構成されており、箱の中で実際に人が歩いているようにも感じられる。

ビープル《ヒューマン・ワン》2021年

ビープル《ヒューマン・ワン》2021年

ビープルは、2007年から 「Everydays」 というプロジェクトで、デジタルアートを毎日制作・投稿する活動を開始。その最初の5000日分の画像をコラージュした作品 《Everydays: the First 5000 Days》 は、NFTとして約75億円で落札され、デジタルアートやNFTに対して世間の関心を広く集めた。

今回展示されている《ヒューマン・ワン》は、ビープルにとって初めての「物質を伴う」作品だ。一方、遠隔操作でアップデートが可能で、時間とともに映像が変化し続けるというデジタルならではの特徴も持つ。今回は本展のために、アジア風の寺院やパンダなどを背景にした新たな映像が制作され、初日には本人によるアップデートも行われた。

ビープル《ヒューマン・ワン》2021年

ビープル《ヒューマン・ワン》2021年

更新し続けることができるこの作品が発するメッセージや意味は、作者の人生とともに進化し続けるという。デジタルでありながらもうひとりの自分のような存在は、SNS上でわたしたちが持つ「デジタルな自分」とも重なるかもしれない。

続く展示室には、実写の背景に複数のキャラクターたちが活動する写真が展示されている。

佐藤瞭太郎「ダミーライフ」シリーズより 2025年

佐藤瞭太郎「ダミーライフ」シリーズより 2025年

佐藤瞭太郎の《ダミーライフ》は、ゲームの世界で使われるキャラクターや背景を組み合わせ、ゲーム制作用のソフトウェアによって作られた作品。人間や動物、宇宙人のようなキャラクターなど、テイストの異なるキャラクターたちが同じ空間に存在する様子には一見違和感を覚える。

一方、SNSのアイコンやアバターしか知らない友人たちと、会社や家庭とは違ったコミュニケーションをとっているわたしたちにとっては、もうひとつの「リアルな風景」に見えるかもしれない。

佐藤瞭太郎《アウトレット》2025年

佐藤瞭太郎《アウトレット》2025年

佐藤がこのスタイルを始めたきっかけは、コロナ禍での移動制限だったという。大学に行けず、人を使って映像を撮ることが難しくなった中で、オンラインで入手できる素材を組み合わせ、自らの表現を模索し始めた。

もう1点、映像作品の《アウトレット》も大きなスクリーンで展開される。彼は安部公房の小説や二次創作動画などからもインスピレーションを受けているといい、キャラクターたちが繰り広げる不条理な展開にも注目だ。

都市の風景や思想も デジタルテクノロジーで変化する?デジタル×人間の不思議な関係

韓国のアーティスト キム・アヨン の作品 《デリバリー・ダンサーズ・スフィア》 は、バイク配達員の女性を主人公とした映像作品。

キム・アヨン《デリバリー・ダンサーズ・スフィア》2022年

キム・アヨン《デリバリー・ダンサーズ・スフィア》2022年

スマートフォンからの指示に従いながら広大な倉庫から荷物をピックアップし、最短距離・最短時間で配達を繰り返す女性。誰とも接触せず、淡々と仕事をこなすが、トッペルゲンガーのような存在と出会い、葛藤する物語が展開されていく。

映像には、実写のソウルの街の映像と、その町を3Dスキャンすることによってつくられた世界が組み合わされ、実際の都市風景と白昼夢のような風景がシームレスにつながっている。

こうしたデリバリーのサービスはコロナ禍以降には日常の風景となったが、そこから展開される物語はディストピア感のあるSF映画のようだ。こうした物語のジャンルは「スペキュラティブフィクション」と呼ばれ、現在の現実とは異なるが、少し未来の「こうあるかもしれない」世界を描きだしている。

左 キム・アヨン《ゴースト・ダンサーズB》2022年 /右 キム・アヨン《デリバリー・ダンサーズ・シュミレーション》

左 キム・アヨン《ゴースト・ダンサーズB》2022年 /右 キム・アヨン《デリバリー・ダンサーズ・シュミレーション》

映像だけでなく鑑賞者がプレイできるゲーム形式の作品も

「アルゴリズム」にもとづいた指示がコンピュータから下され、スマートフォンの指示通りに人間が動くというのは、もはや日常の風景だが、そんな光景も一昔前ならディストピア的にも映ったのだろうか。アーティストはわたしたちの少し先の風景を観ているのかもしれない。

なお、キム・アヨンはこの作品で、2023年のアルス・エレクトロニカのグランプリを受賞しており、彼女の代表作のひとつだ。

仏教の世界観をデジタルアートで表現するのが、ルー・ヤンの映像シリーズ「DOKU(ドク)」。作品のタイトルは、仏教の言葉「独生独死」(人は一人で生まれ、一人で死ぬ)に由来する。冥界を想起させるインスタレーションの中で映像が展開される。

ルー・ヤン(陸揚)《独生独死—流動》2022年

ルー・ヤン(陸揚)《独生独死—流動》2022年

映像に登場するのは、作家自身のアバターだ。モーションキャプチャー技術を使い、自らの動きをスキャンし、仮想の空間を旅していく。ルー・ヤンは、自らの年齢を明かしておらず、デジタル・アバターには年齢という概念がないため、アバターの「年齢を超越する」特性に近づくためだと言われている。

この映像で表現されているのは、自身の実体験に基づく精神、哲学、宗教の世界。そして、特に仏教に着目した生と死の問題だ。

ルー・ヤン(陸揚)《独生独死—流動》2022年

ルー・ヤン(陸揚)《独生独死—流動》2022年

一見、宗教や思想の世界はデジタルテクノロジーの世界とはかけ離れて見えるかもしれない。でも、例えば、中国の道教にひとつの起源をもつ「不老不死」の概念は、さまざまな神話とも結びつきつつ、一方で、科学的にその達成を目指すこともある。年齢を超越したアバターもまた、その概念にもつながるかもしれない。

身体性とデジタル、精神的な世界とテクノロジーといった、一見、正反対にあるような概念を軽やかに横断する作品だ。

現実世界とつながる デジタルの中にある風景

巨大なスクリーンに映し出される鮮やかな色の映像と、その世界から飛び出たようなピンク色の構造物。映像に登場するのは、橋や街灯のような構造物に、タイヤや鉄骨のような工業製品、木や岩石のような自然の風景まで、わたしたちの身近にあるものだ。リアルな質感である一方、現実にはない鮮やかな色彩や動きを伴っている。

藤倉麻子《インパクト・トラッカー》2025年

藤倉麻子《インパクト・トラッカー》2025年

藤倉麻子は、都市空間を規格化するルールや、風景がどのように作られてきたのかをリサーチし、それを3DCGの映像で表現するアーティスト。2025年のベネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示に出品作家として参加予定だ。

本作は、青森県の下北半島でのリサーチに基づいた作品。農地、原野、エネルギー関連施設が混在し、都市と自然が混在した独自の空間を形成していることに気づいたという。

藤倉麻子《労働のリズム》2025年

藤倉麻子《労働のリズム》2025年

タイトルの《インパクト・トラッカー》とは、藤倉が想像する、人が土地になんらかの改変を行うようすを観察するような、人間とは違った大きな時間と視野のスケールで社会をとらえる存在のこと。

そうした大きな視点で風景をみたとき、わたしたちが意識せずに受け取っているエネルギーや物流のシステムが、別の都市の風景をつくりだしていることに気づく。会場には藤倉によるテキストも用意されているので、ぜひ目を通して欲しい。

自然とテクノロジーの関係を探る作品として、ヤコブ・クスク・ステンセンの《エフェメラル・レイク》 も印象的だ。

ヤコブ・クスク・ステンセン《エフェメラル・レイク(一時湖)》2024年

ヤコブ・クスク・ステンセン《エフェメラル・レイク(一時湖)》2024年

彼がカリフォルニア州のデスヴァレー国立公園やモハーヴェ砂漠で撮影した動植物や風景の写真、3Dスキャン、標本や録音データをAIに学習させ、仮想の湖と生態系をつくりだしたものだ。

タイトルの《エフェメラル・レイク》 とは、乾燥した不毛の地に周期的に現れては消える自然現象「一時湖」のこと。大きなディスプレイの中には、実際にはどこにもない、美しい自然の風景が描き出される。

会場内で流れる音楽も、AIによって生成したもの。この音楽と連動して鉱物をイメージしたランプが明滅し、幻想的な空間をつくりだしている。

この作品はリアルタイムで常に変化し続けるため、二度と同じ映像を見ることはできない。デジタルメディアは反復可能であることが特徴的だが、この作品の映像は一回限りのもの。まさに、デジタルの世界につくりあげられた仮想の自然のようだ。

テクノロジー500年の歴史から考える これからの人とテクノロジーの関係

本展の最後を飾るのは、ケイト・クロフォード&ヴラダン・ヨレルによる《帝国の計算》。

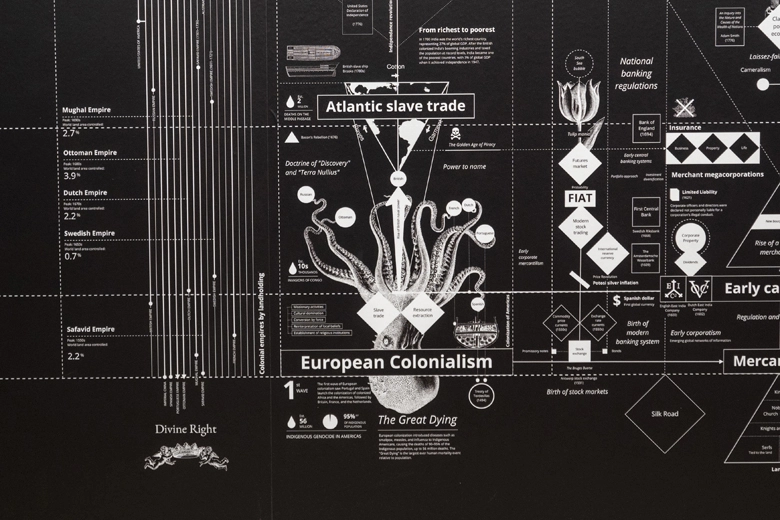

ケイト・クロフォード、ヴラダン・ヨレル《帝国の計算:テクノロジーと権力の系譜 1500年以降》2023年

ケイト・クロフォード、ヴラダン・ヨレル《帝国の計算:テクノロジーと権力の系譜 1500年以降》2023年

16世紀以降の500年間のテクノロジーと権力の歴史を、24mのインフォグラフィックで可視化した作品だ。縦の軸には下方から上方に向かって年代が進み、左右方向には、様々な技術のカテゴリがゆるやかに記載されている。

「通信」「計算」「分類」「制御」という4つのセクションから構成されており、植民地主義の時代から続く「世界を計算し、管理する」という発想が、現代のテクノロジーによってさらに加速していることを明らかにしている。

ケイト・クロフォード、ヴラダン・ヨレル《帝国の計算:テクノロジーと権力の系譜 1500年以降》2023年

ケイト・クロフォード、ヴラダン・ヨレル《帝国の計算:テクノロジーと権力の系譜 1500年以降》2023年

壁面3面を覆い尽くす年表は没入型感があるが、それは「没入体験」がデータによって成り立っている事に対してのパロディのような意味も持っているようだ。わたしたちが今生きる世界が、いかに情報によって結びついているかを改めて考えることができる作品だ。

「マシン・ラブ」展は、作品を通じてテクノロジーと人間の関係を問い直す展覧会 だ。この展覧会を観ることで、普段意識することなく接していたテクノロジーの見え方や付き合い方が少し変わるかもしれない。

展示をすべて鑑賞するには約5時間かかり、じっくり楽しむために、2回目には半額になる「リピーター割」も用意されている。

デジタルの映像作品が中心だが、インスタレーションとしての展示や、インタラクティブな要素があったりと、会場でしか体験できない要素も多いため、ぜひ会場で体験してほしい。

内覧会にて、出展作家、本展アドバイザー、本展キュレーター 集合写真

内覧会にて、出展作家、本展アドバイザー、本展キュレーター 集合写真

「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」

日時:2025年2月13(木)~ 6月8日(日)

時間:10:00~22:00

※火曜日のみ17:00まで

※ただし2025.4.29(火)、5.6(火)は22:00まで

※最終入館は閉館時間の30分前まで

休館日:会期中無休

場所:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

住所:〒106-6150 東京都港区六本木6丁目10−1 六本木ヒルズ森タワー 53階

公式サイト

- Text / Photograph : ぷらいまり。

- Edit : Seiko Inomata(QUI)