「本物の天才」アンリ・マティス|今月の画家紹介 vol.1

第1回は、20世紀を代表するフランスの巨匠、アンリ・マティス。彼はいったい何がすごかったのか。なぜ高い評価を受けているのか。

「本物の天才」アンリ・マティスの人生と作品を見ていこう。

フランスの画家(1869年12月31日 – 1954年11月3日)フォーヴィスム(野獣派)のリーダー的存在であり、野獣派の活動が短期間で終わった後も20世紀を代表する芸術家の一人として活動を続けた。自然をこよなく愛し「色彩の魔術師」と謳われ、緑あふれる世界を描き続けた画家であった。彫刻および版画も手がけている

21歳で絵を始めたオールドルーキー

1913年、アルヴィン・ラングダン・コバーン撮影

1913年、アルヴィン・ラングダン・コバーン撮影

アンリ・マティスは1869年の大晦日にフランスで誕生した。名家の子で、父は裕福な穀物商人、母はアマチュアの画家。しかしながらマティスは母の影響で早くから絵に目覚めたわけではない。むしろ教育熱心な父親の影響で、弁護士の道を選んだ。

名家は国内外問わず、「父親の方針が強く教育に反映される」という現象が起きがちだ。そして、子どもは「お父さんが言うことは合ってるはず」と信じて進むが、どこかで「レールに沿った人生なんて嫌だ」と反発し、自分で道を切り拓いていく。

マティスは21歳まで熱心に弁護士試験の勉強をして、無事に弁護士事務所に就職する。そんないわゆる「普通の幸せ」を掴もうとしていたなか、虫垂炎(盲腸)を発症。手術のため療養をすることになった。ベッドの上で暇を持て余していた彼を見て、アマチュア画家だった母親は「絵でも描いてみたら?」という具合で画材を手渡したそうだ。

これが思いがけず、マティスの人生においてターニングポイントになる。彼はのちに「まるで天国を見つけたみたいだったよ」と回想している。それほどまでに「絵」が持つ魔力に魅せられ、彼は弁護士から画家への転向を決意した。

当然、教育熱心なお父さんは「え、画家? え、え、どういうこと? 盲腸の手術で何があった?」という勢いで失望した。分かる。父の気持ちもすごく分かる。しかしマティスは「天国」を見つけてしまったのだから、もう止められなかった。

彼は、なぜ「絵」を天国だと思ったのか。

マティスが幼いころから母親の作品を日常的に見てきた環境もあるだろう。もしかしたら遺伝子的ななにかが働いたのかもしれない。父親のレールに反抗したかったのかも……。

どれも推測だが、それまで法律の勉強に熱心に励んできたマティス青年にとっては、画材で作品を生み出すという行為が、とんでもなくハッピーなことだったのだ。

「21歳から絵画をはじめる」というのは、ここまで名声を得た画家としてはだいぶ遅い。オールドルーキーだ。例えば同年代の画家でいうと、ポスター美術で有名なロートレックは10歳ごろから本格的に絵を始めている。また、ミュシャも、中学を中退して絵を描きはじめた。好奇心モンスター・ピカソなんて10歳になるころには絵だけでなく彫刻を彫り始めている。

モローとの出会いによって「基礎」と「個性」を手に入れる

その後マティスは美術学校、ジュリアン・アカデミーに入学。しかし反りが合わず、すぐに退学。その後、フランス美術学校の最高峰、エコール・デ・ボザールの入試を受ける。

エコール・デ・ボザールは、西洋美術を知るうえで、重要な学校だ。モネ、ドガ、ルノワール、ロダン、ダヴィッド、フラゴナールなど、西洋美術の歴史を作ったスタープレイヤーを次々に輩出した学校である。ファッションブランドで有名なジバンシィも、エコール・デ・ボザールで学んだ。フランスにおいて、長年「美術の教科書」として存在していたくらい格式高い学校だ。

21歳からほぼ独学で絵を勉強したマティスは、結局落ちてしまう。ただ、運がよかったのは「この子あんま上手くないけど、絵画へのパッションがえげつないぞ」という理由で、エコール・デ・ボザールの先生だったギュスターヴ・モローから個人的に指導を受けるようになるのである。

ギュスターヴ・モロー《自画像》 1850年

ギュスターヴ・モロー《自画像》 1850年

ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau, 1826年4月6日 - 1898年4月18日)

ここでモローと出会ったのは、マティスにとっては本当にラッキーだった。

というのもエコール・デ・ボザールというのは公営なので、厳格な教育方針なのだ。とにかく「教科書に忠実に、厳格な絵を描きなさい!」みたいな美学。だからきっちりした写実主義が基本だ。

そんな中、モローはかなり異端の先生だった。

「自由に描こうぜ」というのが信念で、クラシカルな技法よりも画家のオリジナリティを尊重する教育方針だった。モローの死後、彼の教え子たちは学校から追放されているほどで、エコール・デ・ボザール側としては、モローの教育方針は認めたくなかったのだ。

逆にエコール・デ・ボザールの通常教育を受けると「自由な表現」を求められると描けなくなってしまうリスクがある。芸大出身の子が「自由に書け」という課題に対して「怖いからやめて!」とビビってしまうことは、日本でも“あるある”だろう。

そんなモローが先生だったからこそ、マティスは伸び伸びと絵を学べたのだろう。当時のマティスの絵は写実主義を基本としている。しかし、基礎を学びつつも自分の表現を極めていった時期だといえる。一説によると、この時期にモローはマティスに「ゆくゆくは単純化された画風になると思うよ。マティス君の絵は」と、予言をしていた。

マティスの絵は後年、予言通りに抽象化されたシンプルな画風に変わっていくが、この土台にはモローのフラットな視点があった。ここで「おいおい、我を出す前にデッサンやれよ! デッサンを!」なんてキレまくる先生から教えを受けていたら、マティスの絵はきっと進化しない、面白みのないものになっていただろう。

借金してまで印象派の絵を集めていた

さて、そんななかマティスは27歳でもう一つのキーパーソンと出会う。それがオーストリアの印象派の画家、ジョン・ピーター・ラッセル。彼はマティスにゴッホの作品を紹介した。

John Peter Russell

John Peter Russell

ca. 1888

今でこそ、後期印象派の代表的画家であるゴッホだが、彼の作品が評価されたのは1900年代に入ってから。つまり当時はまだまだ無名。当時は画家・ゴーギャンがゴッホに関しての回顧録を書いたことで、「ゴッホって何者なのよ」と世間的にちょっと注目され始めたくらいの時期だ。

そんなゴッホ作品の特徴といえば「色彩」。彼は色覚異常だったこともあって、非常に独特な色合いで絵を描いた。影を緑や青で描いたり、目の覚めるようなオレンジをふんだんに使ったりした作品は覚えのある方も多いだろう。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ファンゴッホの寝室(第1バージョン)》、1888年、72×90cm、ゴッホ美術館蔵

フィンセント・ファン・ゴッホ《ファンゴッホの寝室(第1バージョン)》、1888年、72×90cm、ゴッホ美術館蔵

マティスはそんなゴッホの絵に衝撃を受ける。彼はのちに「ラッセルは色彩の先生だった」と回想しているが、実際、この時期からマティスの絵の色使いは明らかに変わってきた。ちなみに当時、マティスはゴッホを含め、印象派・ポスト印象派の作品を借金してまで集めていたそうだ。

印象派は「色彩」に対して鋭い感覚を持っていた集団だ。例えば彼らの技法に「筆触分割」がある。これは絵の具を混ぜ合わせるのではなく、単色を隣接して目の錯覚を起こす手法だ。例えば「緑」を描きたいときは、一般的に青と黄を混ぜる。しかし色というのは混ぜるほど暗くなってしまう。そこで印象派の一部の画家は、青と黄を隣接して配置した。すると目の錯覚を起こし、明るさを保ったまま緑に見えるようになるわけだ。

クロード・モネ《散歩、日傘をさす女性》1875年、ナショナル・ギャラリー(ワシントンDC)所蔵

クロード・モネ《散歩、日傘をさす女性》1875年、ナショナル・ギャラリー(ワシントンDC)所蔵

マティスは、印象派の色彩に対する意識の高さに影響を受けて個性を磨いていった。なかでもセザンヌの作品は大のお気に入りだったらしい。

セザンヌは100年後に見ても理解できる作品をつくりたかった人だ。そんな彼の作品の特徴といえば「抽象化」。「木の幹は円柱、オレンジ・リンゴは球、山は円錐」という名言を残しているが、その言葉通りセザンヌは対象を極端にシンプル化したうえで作品をつくった。

セザンヌ《リンゴとオレンジのある静物》 1895-1900年、オルセー美術館

セザンヌ《リンゴとオレンジのある静物》 1895-1900年、オルセー美術館

モチーフは具体的に描くほど瞬間的になり、抽象化するほど永久的になる。例えば「電車」を描くにあたって、緑のラインが入った車体と「新宿駅」なんて看板を入れるとしよう。それは「新宿駅に停車している山手線」という瞬間的なモチーフだ。海外の人は理解できないし、100年後には誰も分からないかもしれない。

しかし「レールの上にある直方体の車体」くらい抽象的な描き方をすれば、それはいつだれが見ても「電車」だと分かる。セザンヌはモチーフを永久に残したかったから、見たものを頭のなかで再構築して、あえて抽象化してパースなどを崩して描いていた。

マティスはそんな印象派・セザンヌ作品に共感した。その結果、作風が大きく変わっていく。それまでは古典的な手法ぽい作品だったが、抽象度が高まり、色彩感覚もビビッドになっていくのだ。

ちなみにマティスは、30歳前半くらいまではほとんど仕事がなかった。しかも好きな絵画作品を買いまくるので超貧乏。これは作者性を知るうえですごく重要だ。彼の絵画への熱はそれほど高かったのである。

“色彩”と“抽象化”でインパクトを生む「フォービスム」の完成

そんなマティスは1900年に入ってから、のちに「フォービスム(野獣派)」と呼ばれる作風で絵画作品を描き始める。今でも「マティスといえばフォービズム」と感じている方が多いことだろう。彼の代名詞的な作品が多く描かれた時代だ。

フォービズムの特徴は「原色を用いた大胆な色彩」と「荒々しい筆のタッチ」。彼の作品にフォービスム的な雰囲気が表れた最初の作品は、1904年の「豪奢、静寂、逸楽」だ。彼が36歳のときに到達した境地である

アンリ・マティス《贅沢、静けさと楽しさ》1904年、オルセー美術館

アンリ・マティス《贅沢、静けさと楽しさ》1904年、オルセー美術館

この作品は新印象派のポール・シニャックの影響で描かれた点描画だ。「マティスって点描派だったの?」と思われるかもしれないが違う。「このときたまたま点描にハマっていた」というだけで、この後も彼の作風はころころ変わっていく。

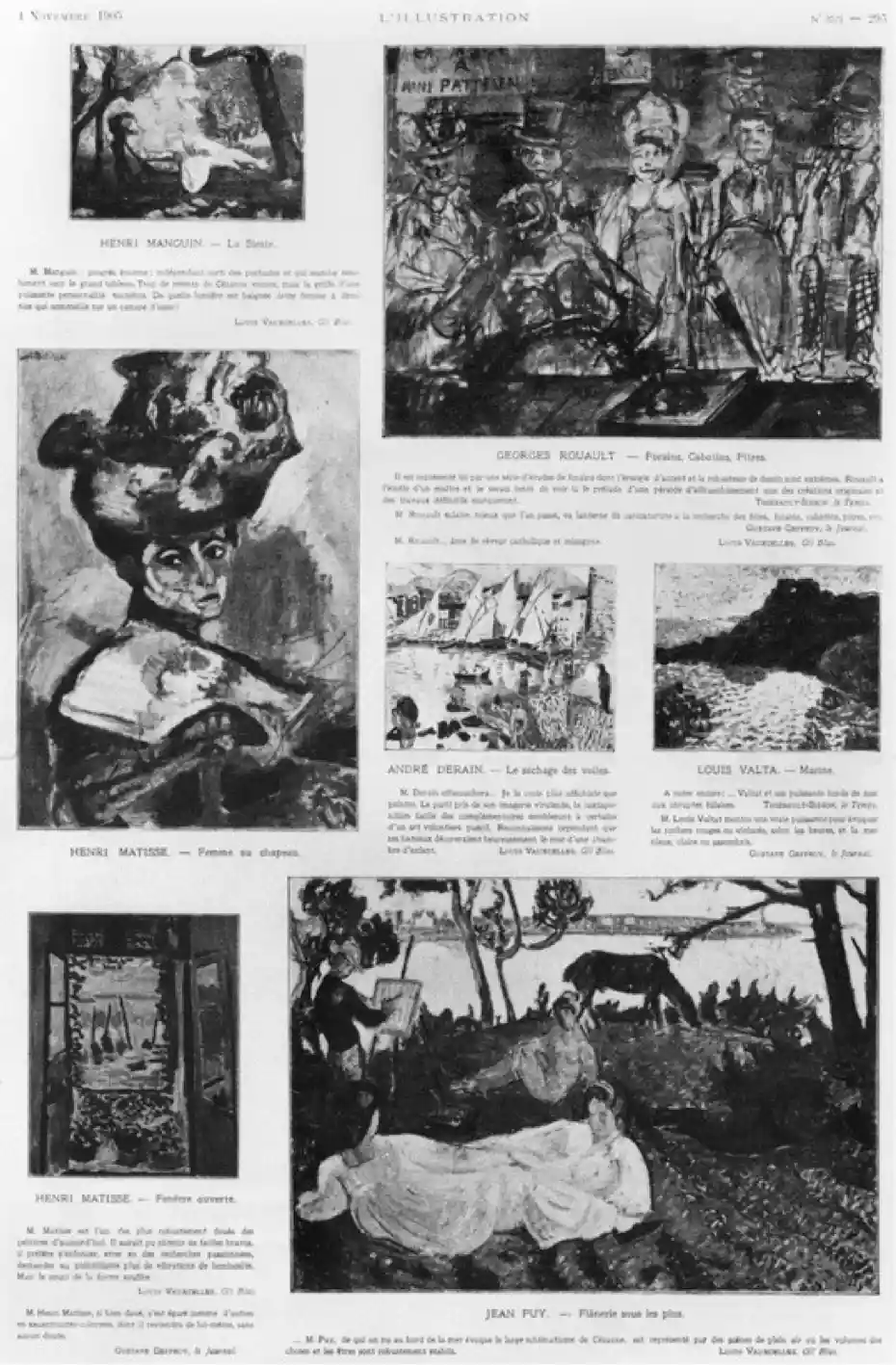

ちなみにこの作品では、まだ「フォービスム(野獣派)」というネーミングはついていなかった。正式にフォーヴ(野獣)と評されたのは、1905年にパリで開かれた「第二回サロン・ドートンヌ展」。このとき批評家のルイ・ヴォークセルは、35歳のマティスなどのグループの作品を見て「なにこれ。野獣(フォーヴ)の檻にいるドナテッロのようじゃないか」とオシャレにレビューした。ちなみにドナテッロはルネサンス期のイタリアの彫刻家である。

「フォーヴ」は嘲笑こそしていないものの、決して褒め言葉ではない。「理性のない野獣のような派手さがあるが、やり過ぎだろこれ」みたいなテイストだ。ちなみに「印象派」も「印象にしか残らないフワッとした作品」というディスから生まれた言葉。この時代は絵画作品が革新する分、批評家の脳が追いつかない「よく分からん作品」がたくさん出ていたわけである。

この第二回サロン・ドートンヌ展でマティスが展示した絵の一つが、代表作として知られる「帽子の女性」だ。

アンリ・マティス《帽子の女》1905年

アンリ・マティス《帽子の女》1905年

参照:Henri Matisse, Femme au chapeau (Woman with a Hat), 1905 · SFMOMA(サンフランシスコ近代美術館Webサイト)

令和の今、この作品に対して「いや『帽子の女性』って。顔面の緑が多すぎて帽子は気にならんわ」みたいにツッコむ人はいないだろう。しかし当時はこの色使いと荒々しい筆致が「野獣が描いた絵だろ」と思われていたわけだ。今見ても、すごく感覚的というか、右脳フル回転で描かれたエネルギーを感じる。

このときに来たロシア出身のコレクター、シチューキンの依頼を受け、1910年にマティスは「ダンス(Ⅱ)」という作品を描く。これも代表的な作品であり、マティスはこのころから市場での評価が高まり、一気に人気画家の仲間入りをした。パリ郊外に豪邸を建てたのもこのころだ。

アンリ・マティス《ダンス(Ⅱ)》、1910年

アンリ・マティス《ダンス(Ⅱ)》、1910年

この作品は、当時のマティスがやりたかったことがめっちゃ伝わる例だろう。空、人体、丘という、極端にまでシンプルな構図、抽象化された人体……インパクト抜群だ。この時期、マティスはアルジェリアに旅行をしていた。その結果、アフリカ美術特有の原始的な表現がありありと出ている。

もちろん写実的で精密な絵画は素晴らしい。素晴らしいけど「上手い!」で止まってしまい、印象には残らないことが多い。つまりインパクトはなくなるわけだ。

その点、まるで保育園児が描いたかのように抽象化して原色を配置することで、緻密な絵には表現できない「感動」を掻き立てられる。マティスはこの感動は絵画でしか表現できない、と考えた。この発見が、マティスのすごさだ。

事実「ダンス(Ⅱ)」は長く覚えているだろう。しかしまるで写真のような古典的な肖像画を記憶できる人は少ないはずだ。「ハロー・キティ」は一回見たら覚えられるけど、猫の写実画はすぐ忘れちゃう、みたいな感じに近い。

フォービスムは、先述した通り、当時まったくヒットしなかった。マティスの評価が高まることもなかったわけである。

1910年代からは第一次世界大戦の影響もあり「秩序ある作風」に

先述したが、「マティスといえばフォービスム」というイメージの方は多いと思う。しかし実際にフォービスム的な作品を作っていた期間は1905年からの3年間くらいだ。あくまでフォービスムはマティスにとって通過点でしかなかった。

そしてマティスは1910年代からはむしろ大人しめな作品をつくるようになる。例えば1912年にモロッコを訪れたあとに描かれた「金魚」という作品。

アンリ・マティス《金魚》 1912年

アンリ・マティス《金魚》 1912年

参照:Henri Matisse, Goldfish. 1912・(プーシキン美術館Webサイト)

当時のモロッコ人は何時間も金魚を見つめて「ふふふ、かわいい~」と楽しんでいた。それくらい余裕のある国だったらしい。その光景を見たマティスは「穏やか過ぎてヤバい。悟り開いてる。これが理想だわ」と衝撃を受け、だんだんと穏やかな絵画にシフトしていった。つまり激しい作風から、どんどん穏やかになっていくわけだ。

ただし色彩への完成は依然として鋭いのがさすがだ。金魚の赤みがかったオレンジと、植物の青みがかった緑は「補色」の関係になっている。またお花の赤紫と周りの黄緑も補色関係だ。補色は互いの鮮やかさを引き立たせる効果を持つとされている。

作風が変化しても、こうした色彩への意識の高さが一貫して変わらない。マティスが「色彩の魔術師」と呼ばれるゆえんである。

ニースの時代から切り絵に移行した後期~晩期

そんななかヨーロッパでは「第一次世界大戦」が勃発。1914年から1918年まで続いた戦争により、芸術家たちは「秩序への回帰」と呼ばれる動きを見せた。

それまで前衛的な作品を作っていたアーティストも、戦争という混沌を見て「安定した、穏やかな作品を作らなきゃ」と思ったわけだ。キュビスムをしていたピカソですら、第一次世界大戦を踏まえて新古典主義に移行している。

マティスもこの時期の作品は、フォービスムの時代に比べて写実度を高めた作品を作っており、フォービスム時代の激しさはない。この1917年~1930年ごろまでの時代を、彼が拠点の場所にちなんで「ニースの時代」と呼ぶ。

例えば、1918年に24歳の娘・マルグリットを描いた「マティス嬢の肖像」。非常に静かな色彩であり、フォービスム時代の野生的な雰囲気はない。そのほか『模様のある背景の装飾的人体(1925年)』『トルコ椅子にもたれるオダリスク(1927年)』なども、フォービスムの時代に比べると、作品は写実的だ。

ただし色彩感覚は依然として鋭い。当時のマティスは部屋を文様で埋め尽くして舞台を作ったうえでモデルにポーズを取らせることもあった。あえて舞台装飾を施すことで、画面の情報量を増やしていた。

Carl Van Vechten

Carl Van Vechten

, Public domain, via Wikimedia Commons

マティスは60代後半からガンを患い、72歳で腸閉塞手術を行う。車いすとベッドでの生活となったこともあり、晩期のマティスは絵画から「切り絵」へと表現技法をシフトした。切り絵に関しては、マティス自身が「線で区切らなくても、いきなり色彩で描けるのがメリット」と公言している。切り絵は輪郭線を引く必要がない。より色彩にフォーカスできるようになったことも、マティスのやりたいことに近かったのだろう。

そんなマティスの切り絵の代表作が「かたつむり」だ。彼が亡くなる1年前に完成し、緑の隣には赤、黄色の隣には青が補色として配置されている。そして左上にはマゼンタ~紫系の類似色相が並べられている。こうした原色の切り絵作品が彼の晩年期の作品群だ。

アンリ・マティス 《かたつむり》1958年

アンリ・マティス 《かたつむり》1958年

参照:‘The Snail‘, Henri Matisse, 1953 | Tate(テート・ギャラリーWebサイト)

マティスのような人のことを「天才」というのだろう

マティスとピカソはよく対比される。二人とも、年代によって作風がころころ変化する画家だ。また生前から名が知れ渡り、富を築いた画家である。

マティスより一回り年下のピカソは、割と自分のやりたいことを体系的にまとめられる。絵やサインの売り方も上手かったし、ある程度ニーズも見えていた。感覚の鋭さはもちろん、ビジネス感覚にも富んでいた人だといえる。

一方のマティスも、もちろん絵の依頼を受けていた。しかし彼は本能のままに右脳をフルに使って絵を描き続けた人だ。その結果、フォービスムという批評家をドン引きさせるレベルの革新的な表現にたどり着き、多くの依頼を受けるようになった。それでいてフォービスムにこだわることなく、どんどん新しい表現を追い求めた。

なんというか、ものすごくバカっぽい言葉でいうと、マティスは「超かっこいい」。

私は彼のような人を天才と呼ぶのだと思う。近代アートを大きく発展させることができた背景には、その類まれなる感性がある。

【今作品を見るなら・・】

展覧会名:マティス 自由なフォルム

会期:2024年2月14日(水)~5月27日(月)

休室日:毎週火曜日 ※ただし4月30日(火)は開館

開室時間: 10:00 ~ 18:00※毎週金・土曜日は20:00まで※入場は閉館の30分前まで

会場:国立新美術館

住所:〒106-8558 東京都港区六本木7丁目22−2

公式サイト:https://matisse2024.jp/

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

- Text : ジュウ・ショ