「西洋美術史における最大級のスキャンダルで革命を起こした印象派たちの師匠」エドゥアール・マネ|今月の画家紹介 vol.24

今回のアーティストはエドゥアール・マネ。スキャンダルの渦中にありながら、彼はなぜ伝統を壊し、批判を浴びてまで真実を描こうとしたのか。その凄みと、波乱に満ちた生涯に迫る。

19世紀のフランスの画家。(1832年1月23日 – 1883年4月30日)

近代化するパリの情景や人物を、伝統的な絵画の約束事にとらわれずに描き出し、絵画の革新の担い手となった。特に1860年代に発表した代表作《草上の昼食》と《オランピア》は、絵画界にスキャンダルを巻き起こした。印象派の画家にも影響を与えたことから、印象派の指導者あるいは先駆者として位置付けられる。

宿命への反逆、「ありのまま」を提示した初期の衝撃

エドゥアール・マネは1832年、パリのボナパルト通りにある、極めて裕福で社会的地位の高いブルジョワ家庭に長男として生まれた。父のオーギュストは法務省の高級官僚、母のウジェニーは外交官の娘という、まさに輝かしい家系である。

そのような環境のもと、マネは父が望む通りに法律家としての道を歩んでいた。しかしマネの本心は、幼少期に伯父のフルニエに連れられて通ったルーヴル美術館で出会った数々の傑作に、すでに奪われていたのである。

16歳の時、マネは父の意向に従い、海軍兵学校を目指してブラジルへの実習航海に出たが、その後マネは入学試験に2度も失敗する。これを機に、ようやく画家への道が認められることとなった。

1850年から6年間、マネは歴史画家のトマ・クチュールに師事する。クチュールは当時は革新的な画家とされていたが、マネは「なぜ、目の前にいない神話の神々を、わざとらしく美しく描かなければならないのか」と疑問を投げかけ続けた。つまり、はっきり言って「クチュールの絵は古臭い」と思っていたわけだ。

マネがルーヴル美術館で模写を重ねるなかで強く心惹かれたのは、ベラスケスやゴヤといった、人間の実在感を剥き出しに描いたスペインの巨匠たちであったのだ。

こうした志向を抱えたマネの画家としてのデビューは、実のところ華々しいものだった。1861年、29歳の時にサロンへ出品した《スペインの歌手》が優秀賞(佳作)を受賞する。有力な批評家テオフィル・ゴーティエはこの作品を絶賛し、マネは一躍、次世代を担う新星として注目を集めた。

しかし、この「成功」は長くは続かなかった。マネが自身の信念である〈現代の真実〉をより過激に追求し始めたからである。

西洋美術史における最大級のスキャンダル《草上の昼食》事件

エドゥアール・マネの芸術家としての本格的な幕開けは、1863年の「スキャンダルの年」に象徴される。

当時のフランス美術界において、唯一にして絶対的な成功への登竜門は、官展「サロン・ド・パリ(通称・サロン)」であった。つまり、サロンに入選しなければ、画家として生計を立てることはできなかったのである。

しかし、この年の審査は例年になく厳格を極め、5,000点を超える応募作のうち、、約2,800点が落選するという事態となった。落選した画家たちは猛抗議し、皇帝ナポレオン3世は異例の措置を講じることとなる。

本展とは別に、落選作を一堂に集めた「落選展(サロン・デ・ルフェ)」の開催を命じたのである。この前代未聞の展覧会に、群衆は「どれほど出来の悪い作品が並んでいるのか」と嘲笑する目的で会場へ押し寄せた。

その嘲笑の渦中に置かれていたのが、マネの《草上の昼食》(旧題:水浴)であった。この作品が引き起こしたスキャンダルは、単なる技法上の問題にとどまらず、社会の道徳観そのものを根底から揺るがすものであった。西洋美術史においても、屈指のスキャンダルといえる。

当時、裸婦を描くこと自体が禁忌だったわけではない。実際、アレクサンドル・カバネルの《ヴィーナスの誕生》が同年のサロンで絶賛されたように、神話や寓話という「隠れ蓑」があれば、官能的な表現は許容されていた。

だが、マネが描いたのは神話の女神ではなく、都会の流行のドレスを脱ぎ捨てた、生身のパリの女性である。彼女は正装した現代の男性たちと、何のためらいもなくピクニックを楽しんでいた。

鑑賞者が何より激怒したのは、その「不敬な視線」にあった。神話的な恥じらいを見せることもなく、こちら(観客)を真正面から見据えていた。

それは、絵画の中に閉じ込められた理想的な「鑑賞対象」であることを拒み、同時代を生きる人間としての実在を突きつけるものだった。さらに粗削りな筆致もまた、批判に拍車をかけた。

当時の批評家たちは、伝統的な肉付けや遠近法を無視した平坦な彩色を「モップで描いたかのようだ」と酷評した。しかし、この平坦な技法こそがマネの真骨頂だったのである。

さらに特筆すべきは、これほどまでに激しい非難を浴びた2年後、マネが《オランピア》をサロンに出品した点だ。

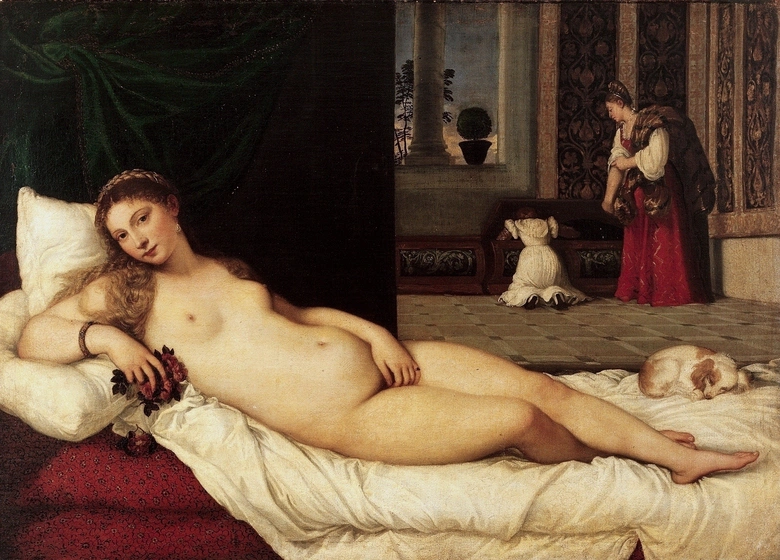

ティツィアーノ・ヴェチェッリオの《ウルビーノのヴィーナス》という古典的傑作の構図を引用しつつ、マネはそこに「娼婦」という近代パリの不都合な現実を投影した。

忠誠の象徴であるはずの犬は、逆立った毛を持つ黒猫へと置き換えられ、ヴィーナスの恥じらいのポーズは、客から贈られた花束を受け取るプロフェッショナルの無機質な所作へと変貌する。マネの筆先は、あくまで神話や歴史ではなく「今」を生きるパリへと向けられていた。

印象派を導きつつ、自らは「サロン」という戦場に留まる

この2作品によってマネに激しい誹謗中傷の嵐が吹き荒れる一方で、彼の革新性に強く心を打たれた若い才能たちが、次第に周囲へ集まり始めた。クロード・モネ、ピエール=オーギュスト・ルノワール、エドガー・ドガ、カミーユ・ピサロなど、後に「印象派」と総称されることになる画家たちである。

彼らはパリのバティニョール地区にある「カフェ・ゲルボワ」に集い、マネをリーダーとして熱い芸術論を交わした。伝統的な技法を熟知したうえで、それをあえて破壊するマネの大胆な姿勢は、若い画家たちにとって強い憧れの対象だった。

この姿勢に触発され、印象派の画家たちは1874年から、サロンに対抗するかたちで「印象派展」を開催し始める。マネ自身も、モネやドガから熱心な参加の誘いを受けたが、結局一度も参加しなかった。

マネはあくまで、権威ある「サロン(官展)」での成功にこだわり続けたのである。それは、制度の外側から既存の秩序を否定するのではなく、権威の中枢で評価されることによって、真に絵画の歴史を塗り替えようとするマネなりの「正攻法」だった。そこにはブルジョワとしての矜持ともいえるかもしれない。

この時期、マネは《鉄道》や《笛を吹く少年》といった傑作を通じて、近代都市パリに漂う独特の空気感を鋭く描き出していく。かつて《笛を吹く少年》がサロンで落選した際、保守的な批評家はその平面性を揶揄し「トランプのダイヤのジャックのようだ」と酷評した。

しかし、まさにこの平面性こそが、絵画を三次元的な模倣から解放し、色彩と形態の自律性を主張するモダン・アートの先駆けとなったのである。マネは風景そのものを描くことよりも、その風景の中に生きる「近代の人間の心理的距離」を捉えることに執着した。

彼の描く人物たちの視線は、どこか虚ろでありながら、見る者の心を見透かすような不穏な静けさを持っている。マネが愛したモデル、ヴィクトリーヌ・ムーランや、義妹となったベルト・モリゾの肖像には、近代社会における人間同士の「無関心」という、ほとんど描かれることのなかったリアリティが、確かに脈打っている。

病魔との闘いの中で辿り着いた、都会の孤独と「聖域」

そんなマネだったが、1870年代に入り画壇で正当に再評価されるようになる。当時もっとも影響力を持っていた画商ポール・デュラン=リュエルが、マネの作品24点を一括で購入しており市場ではすでに高い価値が認められていた。

また、1873年のサロンに出品した《ル・ボン・ボック(良きビール)》は、オランダ絵画を想起させる伝統的な筆致が功を奏し、批評家からも大衆からも「マネがついに正気に戻った」と評されるほどの大きな成功を収めた。しかし、この作風は印象派の画家たちからは歓迎されなかった。

一方で、1880年頃から、若い頃に感染したとみられる梅毒に由来する神経症状が悪化し、マネの身体は次第に蝕まれていく。左脚の壊疽は進行し、移動も困難な状態となった。

死の影が忍び寄るなか、彼は最後の大作《フォリー・ベルジェールのバー》の制作に全身全霊を注ぎ込む。1882年のサロンに出品されたこの作品は、まさにマネの芸術の集大成と呼ぶにふさわしい。

ミュージック・ホールの華やかな喧騒、煌びやかなシャンデリア、そしてカウンター越しにこちらを見つめるウェイトレス、シュゾン。彼女の背後には巨大な鏡が据えられ、そこには楽しげな観客たちが映し出されている。

しかし、鏡の中で背を向けた彼女が男性客に応じているのとは対照的に、正面の表情は驚くほど虚ろで、深い孤独を湛えている。

鏡に映る歪んだ遠近法は、かつては技術的な稚拙さと批判された。だが、この時代には、現実と虚像、そして都市生活の虚飾を可視化するための、きわめて意図的かつ高度な演出であったと解釈されるようになる。死を目前にした画家が最後に描いたのは、華やかな近代の光景と、その裏側に横たわる救いようのない空虚だった。

1881年、親友のアントナン・プルーストが美術大臣に就任したことも後押しとなり、マネは悲願であったレジオンドヌール勲章を受章する。かつて「不道徳」と罵られた画家が、ようやく国家から公式な承認を得た瞬間であった。

しかし、その栄光は長くは続かない。1883年4月、壊疽が進行した左脚の一部を切断する手術を受けたものの、経過は思わしくなく、マネは51歳の若さでこの世を去った。

死後、クロード・モネは《オランピア》が海外へ流出するのを防ぐため、私財を投じて募金を集め、国への寄贈に奔走した。それは、マネが切り拓いた「自由」という名の地平を、後の世代が命がけで守ろうとした意志の表れでもあった。

マネが描き出した「近代」の風景は、今や世界中の美術館で至宝として輝き続け、私たちがアートに触れるときの、純粋な驚きの原点となっている。

マネが遺した「ありのまま」という強靭な誠実さ

マネのすごいところは、「ありのままを描く」という、画家生命が断たれてもおかしくないほど危険な行為をやってのけたことだ。これは、現代の私たちにとっても切実に響くメッセージだと私は思っている。

現在の私たちは、SNSをはじめとする高度な情報社会の中で、常に「他者の目」を意識せざるを得ない状況に置かれている。かつてのサロンの審査員以上に、現代の私たちは見えない「世間」や「フォロワー」という名の審査員を恐れている。

何かを発信する際、私たちは常に言葉の裏にある人間の反応を計算し「誰かを傷つけるのではないか」「批判を浴びるのではないか」と、恐る恐る言葉を選んでいる。

もちろん、他者を思いやり、言葉の重みを慎重に計る姿勢そのものは尊いものであり、現代における一種の美徳ですらある。だが、もはやSNSでの発信に「ありのままの本当のこと」なんて、ほとんど存在しないとすら感じてしまう。

だからこそ今、マネの「あるがままを描きたい」という強烈な欲求に注目したい。彼がサロンという巨大な権威に嘲笑され、社会から不道徳の烙印を押されてもなお、見たままの真実をキャンバスに叩きつけたその姿勢。それは、忖度や計算を一切排除した「嘘のない世界」への渇望だった。

理想論かもしれない。だが、私たちがマネのように「あるがまま」に差し出す勇気を持つことができたなら、本当に嘘のない世界が少しずつ広がっていくかもしれない。マネが画家生命をかけて守り抜いた「自由」にこそ、彼のすごさが凝縮されている。

- Text : ジュウ・ショ

- Edit : Seiko Inomata(QUI)