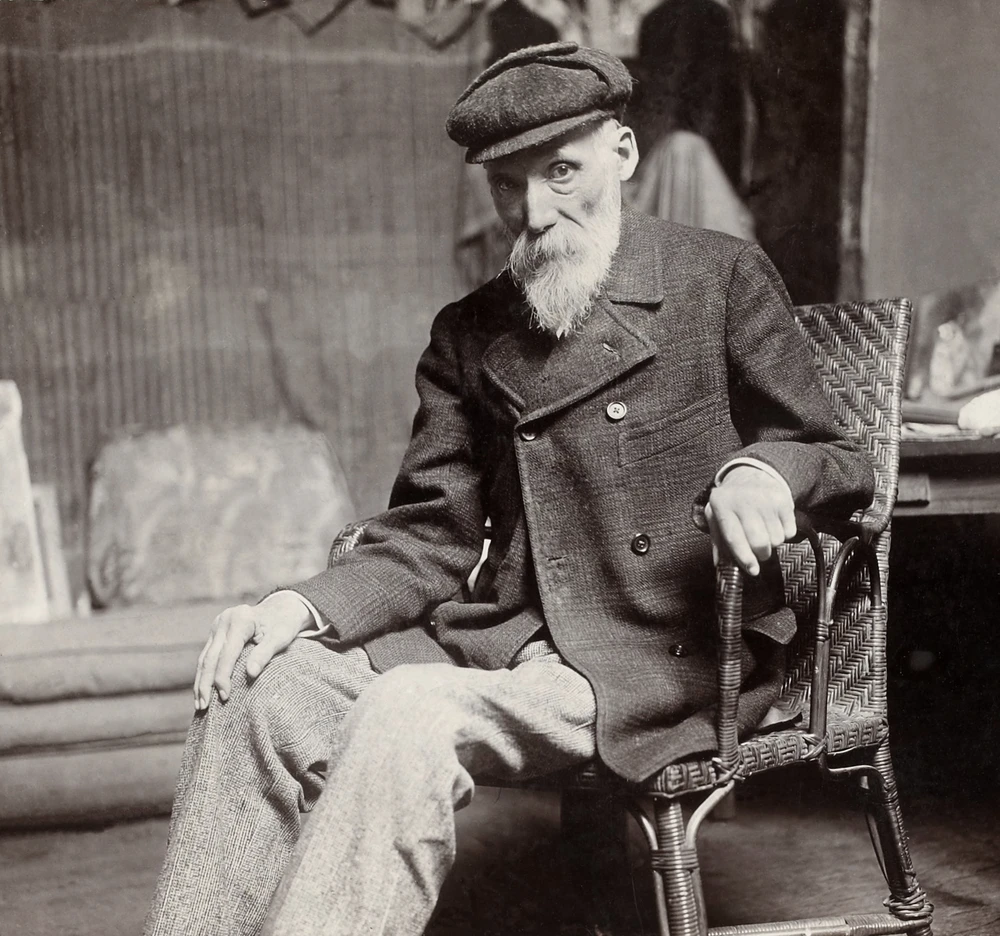

「苦境のなかで“幸福”を描いた光の画家」ピエール=オーギュスト・ルノワール|今月の画家紹介 vol.21

今回のアーティストはピエール=オーギュスト・ルノワールだ。

彼の作品は「幸福感」「光と色彩」「柔らかい女性像」といったイメージで広く愛されている。しかし、その生涯は作品の印象とは裏腹に、絶え間ない困難との戦いであった。ここではルノワールの波乱に満ちた生涯と、彼が追い求め続けた“描く歓び”の世界をその葛藤ととも紹介しよう。

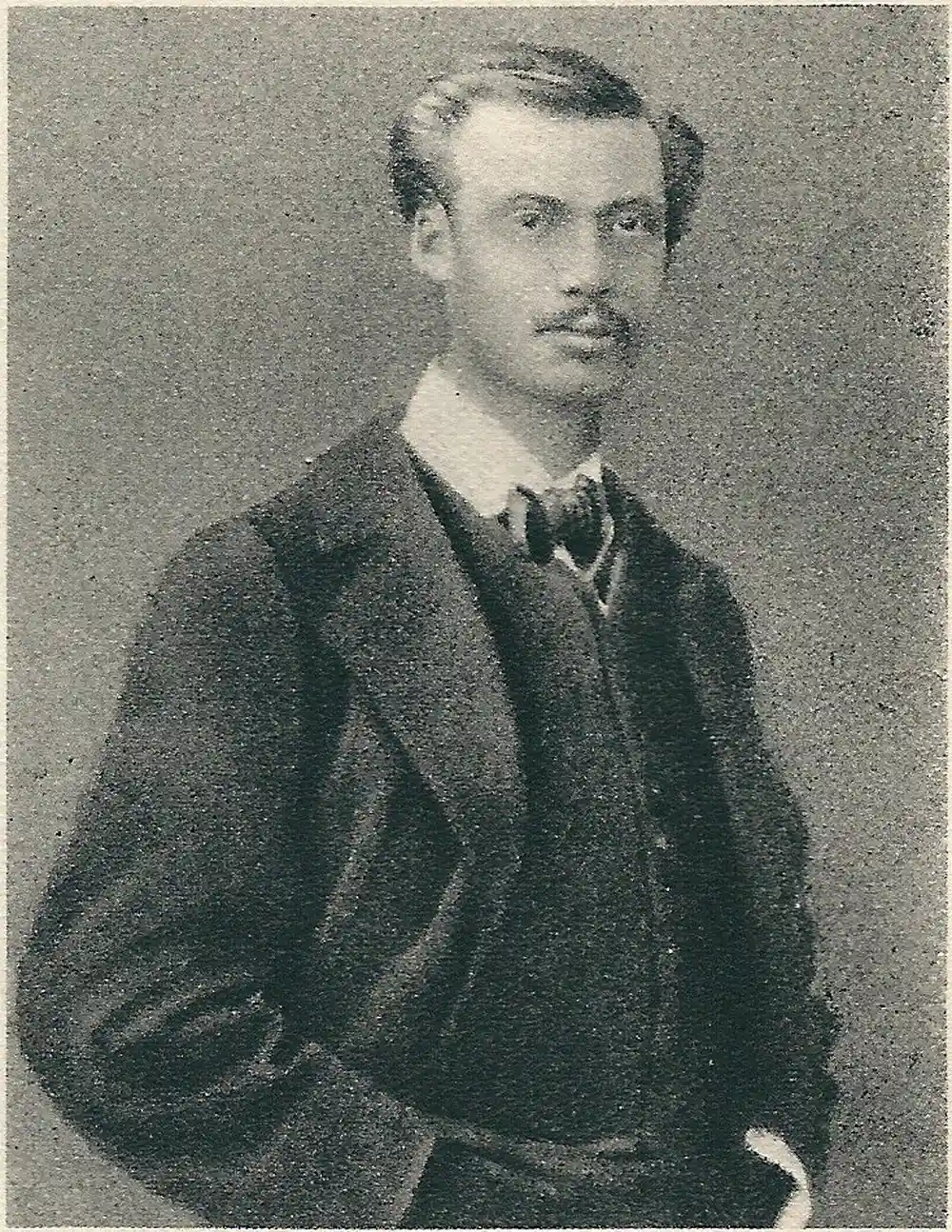

フランスの印象派の画家。(1841年2月25日-1919年12月3日)

後期から作風に変化が現れ始めたため、ポスト印象派の画家の一人として挙げられることもある。

職人から画家へ、喝采なきサロンへの挑戦

ピエール=オーギュスト・ルノワールは1841年、フランス中南部の磁器の町リモージュに、貧しい仕立屋の息子として生まれた。7人兄弟のうちの6番目である。3歳のとき、一家は仕事を求めてパリへ移り住む。ルーヴル美術館の近く、当時は貧しい人々が身を寄せる下町であった。

13歳になると、ルノワールは磁器の絵付職人の見習いとなる。4年間の修業を経て、1日6フランを稼ぐ一人前の職人としての未来が見えはじめた矢先、彼を非情な現実が襲った。産業革命の波である。機械によるプリント絵付けの技術が発明され、人々の嗜好は手描きの繊細さよりも、安価で大量生産できる機械製品へと傾いた。17歳の若さで、彼は職を失う。その後は、扇子の装飾、メダルの紋章描き、窓の日除けやカフェの壁の装飾など、職人として多様な仕事を転々とすることになる。

しかし、これこそが画家ルノワールのキャリアの出発点であったともいえよう。

なかでも扇子の装飾の仕事では、アントワーヌ・ヴァトーやフランソワ・ブーシェといった18世紀ロココ絵画の名作を幾度となく模写した。この経験こそが、のちに彼の優美で装飾的な作風の礎となったことは疑いない。仕事の合間には無料のデッサン学校に通い、1860年にはルーヴル美術館で模写する許可を得るに至る。彼が特に惹かれたのは、ルーベンス、ブーシェ、フラゴナールといった、いわゆる「色彩派」と呼ばれる画家たちであった。

1861年、20歳でついに画家になることを決意したルノワールは、シャルル・グレールの画塾の門を叩いた。グレールは保守的なアカデミズムの画家だったが、生徒に自由に描かせるという懐の深さを持ち合わせており、そのもとにはさまざまな傾向の学生が集まっていた。

そこでルノワールは、生涯の友となるモネ、シスレー、そしてバジールらと運命的な出会いを果たす。保守的なグレールの指導に物足りなさを感じていた彼らは、すぐに意気投合した。

当時、グレールがルノワールの色遣いを見て「君、絵具を引っかき回すのが、楽しいんだろうね」と皮肉を言うと、ルノワールは「もちろんです。楽しくなければやりません」と応えたという。このやり取りから、彼がいかに自由な感性の持ち主であったかがわかる。

当時、画家たちにとっての登竜門はサロン・ド・パリ(官展)であった。しかしルノワールは、そうしたサロンの「古き良きスタイル」にすでに嫌気がさしていた。それよりも、目で見たものをありのままに描くことを重んじていたのである。実際、ルノワールは1864年、《エスメラルダ》でサロンに初入選を果たしたものの、本人は満足していなかったのか、後にその作品を塗りつぶしてしまっている。このことからも、彼の強い反骨精神と、自己の芸術を妥協しない姿勢が感じられる。

この頃、ルノワールはリーズ・トレオという女性と交際を始め、彼女をモデルに多くの作品を描いた。1867年の《日傘のリーズ》は、戸外の光の中に人物を描くという、のちの印象派を予感させる試みであった。この作品は1868年のサロンに入選している。

しかしこの頃、経済状況は常に厳しかった。南仏の裕福な家庭に育ったバジールは、ルノワールやモネら仲間を経済的に支え、自らのアトリエ(ラ・コンダミンヌ通り)を共同で使わせていた。

1870年、普仏戦争が勃発。ルノワールは騎兵隊に従軍し、赤痢にかかって命の危険にさらされた。さらに、セーヌ河岸で制作中にコミューン兵士に政府のスパイと誤解され逮捕される。処刑寸前のところを、偶然通りかかった知人でありパリ警視総監のラウル・リゴーによって救われ、九死に一生を得た。

印象派の誕生と葛藤、「腐った肉」の批評と「成功」への渇望

戦争が終わると、第三共和政下のサロンはますます保守性を強めていった。ルノワールが嫌悪した「古き良き」が、一層加速していくのである。そんななか、1872年と1873年にルノワールの作品は連続して落選を経験する。

サロンに失望したモネやピサロを中心に、サロンから独立したグループ展の構想が具体化し、1874年4月に写真家ナダールの写真館で、「画家、彫刻家、版画家等の芸術家の共同出資会社」による第1回印象派展が開催された。

ルノワールは《桟敷席》や《パリジェンヌ(青衣の女)》、《踊り子》など7点を出品し、展覧会の構成も彼が中心となって取り仕切った。

結果は惨憺たるものだった。写実的なアカデミズム絵画に慣れ親しんだ当時の人々にとって、印象派のぼやけた輪郭は未完成のように映ったのだ。それでも彼らは創作をやめなかった。1875年、ルノワールはモネやシスレーらとともに競売会を開くが、これも芳しくない結果に終わった。

しかし、その競売会が縁となり、ルノワールは二人の重要なパトロン、税官吏ヴィクトール・ショケと出版業者ジョルジュ・シャルパンティエに出会う。シャルパンティエ夫妻の支援を得て、ルノワールはモンマルトルに庭付きのアトリエを借りることができた。そこで彼は、庶民の憩いの場であった舞踏場を舞台にした大作《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》の制作に取り掛かる。

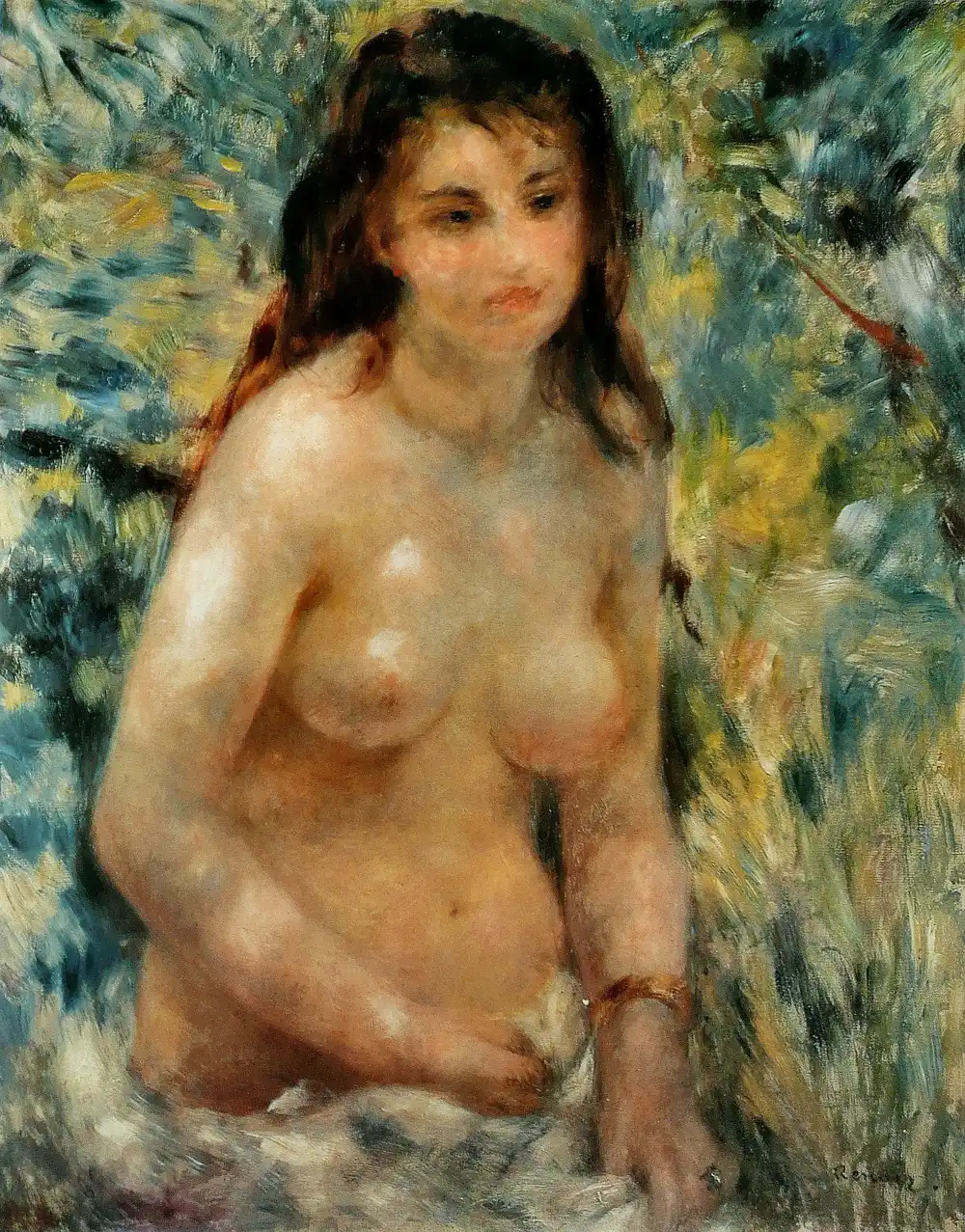

1876年の第2回印象派展には、戸外の裸婦像《陽光の中の裸婦》を出品。木漏れ日が肌に落ちる様子を表現するため、彼は影に伝統的な黒を使わず、紫や緑の色彩を用いた。

今では名画と称される傑作だが、当時は有力な批評家アルベール・ヴォルフが『フィガロ』紙に「女性のトルソー(胴体)が腐った肉のようだ」と書くほど、不評を買っていたという。

1877年の第3回印象派展に出品された《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》も、同様に厳しい評価にさらされた。

そんななか、ルノワールの心境にも変化が訪れる。

労働者階級の出身で、常に経済的困窮にあえいでいた彼にとって、絵が売れないことは死活問題だった。サロンへの反発よりも、まず生活のための収入が重要になっていった。当時のパトロンであったシャルパンティエ夫妻も、グループ展ではなくサロンでの成功を彼に勧めた。

1878年、ルノワールは印象派展を離れ、再びサロンに応募し《一杯のショコラ》が入選を果たした。この行動は、サロンを絶対的な敵と見なしていたドガらの反発を招き、印象派グループ内に深刻な亀裂をもたらした。

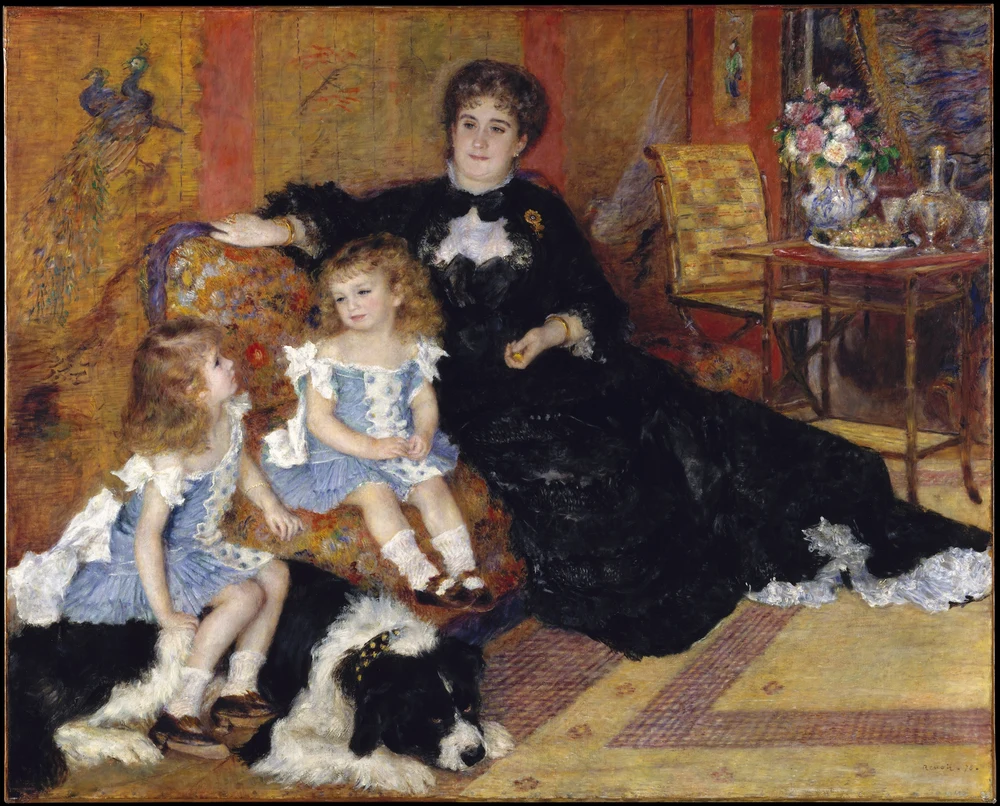

翌年のサロンには、シャルパンティエ夫人の知名度を活かした大作《シャルパンティエ夫人とその子どもたち》を出品。目立つ場所に展示され、大絶賛を浴びた。

サロンに迎合した作品を描けば、すぐに評価される。これがルノワールのすごさだ。サロンは国営の展覧会で、現代の日本でいうところの『日展』のような存在だ。そもそも、天才的な絵の技量がなければ、これほどの評価は決して得られない。

印象派の仲間であるピサロは友人への手紙でこう綴っている。「ルノワールはサロンで大成功を収めました。彼はついにやりました。貧困は実に辛いものですから」その成功を複雑な思いで祝福したのだ。

この成功によって、ルノワールには肖像画の注文が殺到し、ようやく経済的安定を手にし始める。

「袋小路」からの脱却

しかし、サロンでの成功と経済的安定は、ルノワールに芸術的な迷いをもたらした。彼は後に画商アンブロワーズ・ヴォラールにこう語っている。

「1883年頃、私の作品の中に一つの断絶が訪れた。印象主義を徹底的に追求した結果、絵を描くこともデッサンをすることももうできないのではないかという結論に達した。つまり、一言で言えば、私は袋小路に迷い込んでしまったのだ」

印象派は“光の印象”を追い求める画家たちである。光には形がなく、それを追い求めるうちに、デッサンすら困難になる。哲学的な話だが、ルノワールは印象派の技法に限界を感じていたのだ。

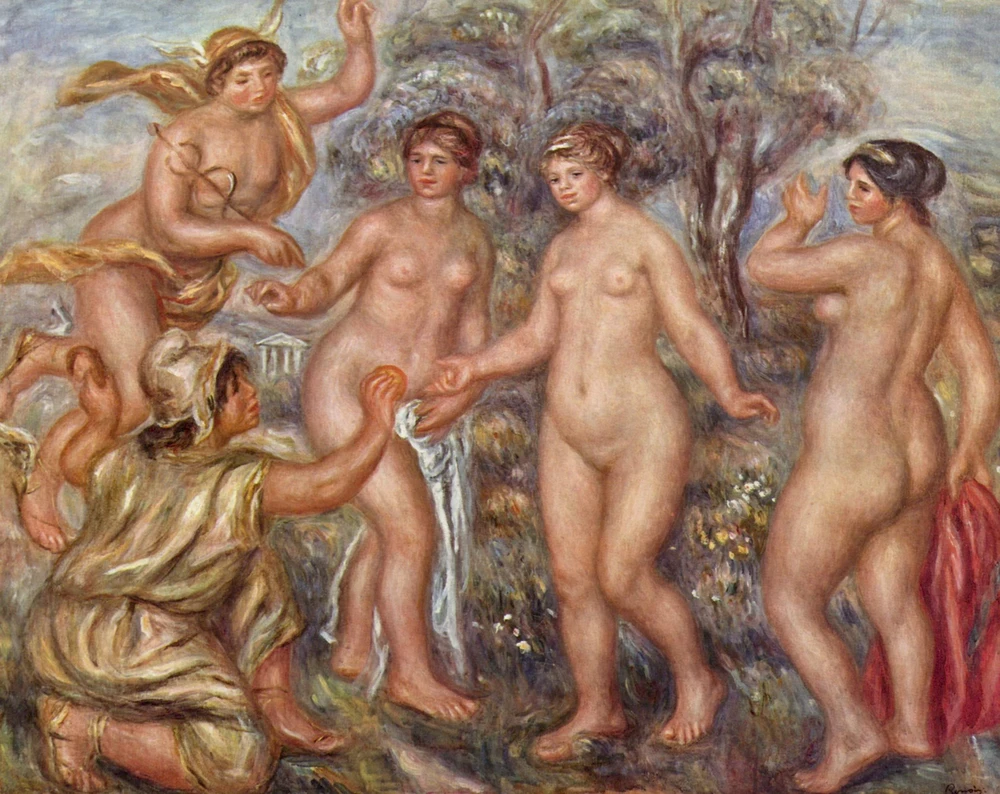

1881年、彼はアルジェリア、続いてイタリアへ旅立つ。特にローマで目にしたラファエロのフレスコ画(ヴィラ・ファルネジーナの《ガラテアの勝利》など)強い衝撃を受けた。このイタリア旅行を機に、ルノワールは色彩重視からデッサン重視へと大きく舵を切った。1883年頃から1888年頃にかけては、明確な輪郭線と写実性を重視し、印象派とは真逆のスタイルを追求。自身の画家人生を再構築していくのである。

この時期の代表作が《ダンス三部作》であり、その集大成が1887年に完成した《大水浴図》だ。

もはや輪郭はぼやけることなく、古典主義の丁寧なデッサンと精緻な仕上げが感じられる。しかし、印象派時代の友人たちの反応は決して好意的ではなかった。ピサロは「線に注力したことで色彩への配慮が欠け、人物が一人ひとりばらばらに見える」と評した。かつてのパトロンたちもこの新たな画風を好まず、多くが彼のもとを去っていった。絵の売れ行きは完全に止まり、《大水浴図》にも買い手はつかなかった。

それでも、長く苦しい葛藤の時期を乗り越えた1890年代、ルノワールはついに独自の境地を開く。印象派時代の鮮やかで豊かな色彩と、「アングル風」と呼ばれる古典主義的な堅牢な形態感。この二つの要素が「印象主義の危機」を克服した彼の中で見事に融合し、温かく豊麗で生命力に満ちた作風が誕生した。

その新たな表現が色濃く表れているのが、1892年に描かれた《ピアノに寄る少女たち》である。

この作品はフランス政府に4,000フランで買い上げられた。かつて国営サロンから拒否された「印象派」の画家が、フランスの画家の殿堂であるリュクサンブール美術館に収蔵されるという画期的な出来事であり、彼が国から正式に評価された瞬間だった。

そんな栄光を掴んだルノワールに、やがて最大の試練が訪れる。1897年、自転車から落ちて右腕を骨折したことがきっかけで、慢性関節リウマチを発症。病状は悪化し、療養のため南仏で過ごすことが増えていった。

1907年、温暖なカーニュ=シュル=メールのレ・コレットに邸宅を構え、晩年をそこで過ごす。しかし1910年頃には歩行が困難となり、車椅子での生活を余儀なくされた。それでも彼は描くことをやめなかった。当時、アトリエにはピカソやマティスといった若き画家たちが毎日のように訪れていたという。

晩年のルノワールは、動かない手に絵筆を縛り付け、絵具を変えるたびに筆を洗い、画面とパレットの間を腕が往復した。その腕は疲労で硬直し、激しい痛みに襲われた。だが、その苦闘から生まれた絵画は、いっそう赤やピンクが輝き、歓喜に満ちたものとなっていった。

1919年、ルーヴル美術館が《シャルパンティエ夫人の肖像》を購入し展示した。ルノワールは車椅子でパリを訪れ、かつて職人として模写に通った憧れの殿堂に、自らの作品が飾られているのを見届けた。

そして、その年の12月3日、カーニュに戻ったルノワールは肺充血のために亡くなった。享年78歳である。

一説によれば、死の数時間前、彼は花を描きたいと言って筆を求め、筆を返す際に「ようやく何か分かりかけてきたような気がする」とつぶやいたという。

ルノワールが問いかける「幸福の肯定」

光に満ちた幸福な画風のルノワールだが、その人生は波乱の連続だった。

貧しい職人の息子として生まれ、画家を志すも経済的困窮が続いた青年期。戦争と動乱。印象派としての世間からの「腐った肉」という酷評。「袋小路」という芸術的葛藤。そして、すべてを乗り越えた晩年を襲った、関節リウマチという耐え難い肉体的苦痛……。

正直、悲惨な出来事の連続である。そんな苦難に満ちた生涯の中で、なぜルノワールの作品は、これほどまでに「幸福感」と「生命の輝き」に満ちているのだろうか。私は、彼にとって絵画とは、小難しい理論や理屈ではなく、生きていることの感覚的な“歓び”そのものだったのではないかと思う。

印象派としての画風を極めたのも、また旅先の衝撃で古典主義に戻ったのも、そこに理論はほとんどない。感覚で作品を捉え、感覚のままに絵を描いていた画家だったのだろう。そんな彼の姿勢が伝わるのが、リウマチの痛みの中で手に絵筆を縛り付けてまで描き続けた晩年の姿だ。苦しいなか、最後まで絵を描き続けたというこのエピソードは、彼にとって「描くこと」こそが“生きる歓び”そのものであったことを示している。

ルノワールの絵画からは、彼の幸福が伝わってくる。《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》の乱反射する光を見るたびに、そう感じる。だからこそ、時代を超えて我々を魅了し続けるのかもしれない。

- Text : ジュウ・ショ

- Edit : Seiko Inomata(QUI)