Maison Margielaの現在地~アーティザナルコレクション2024エキシビション東京【前編】

1980年代〜2000年代初頭のデザイナーズアーカイブを収集して、独自の解釈でキュレーションしている、ファッションの美術館型店舗を運営。SNSでは独自のファッション史考察コラムを投稿。メディアへの寄稿や、トークショーへの登壇など、活躍の場を広げている。

そもそもこのテーマの記事を書くに至ったのは、12月12日に発表された『メゾンマルジェラのジョンガリアーノが、クリエイティブ・ディレクターを退任した』というニュースを受け、改めて、「メゾンマルジェラの現在地」を自分なりにまとめてみたいと、ある種の使命感のような気持ちが湧いてきたからだ。

ガリアーノ期マルジェラの創作構造

本記事は、2014年にジョンガリアーノ(以下:ガリアーノ)がメゾンマルジェラのクリエイティブ・ディレクターに就任して、デビューとなった2015年春夏オートクチュールコレクションを発表して以降、現在に至るまでの「進化と成熟の姿」に関する事後解剖(ポスト・モーテム)だ。“解剖”という表現がしっくり来るのは、アトリエやストアスタッフが着用している白衣のイメージだけでなく、ガリアーノ自身がアトリエを「実験的オートクチュールラボラトリー」だと言い切っているからにほかない。そして、その実験的なクリエイティビティでイマジネーションを現実化しているのが、メゾンマルジェラのオートクチュールライン「アーティザナル」であり、メゾンマルジェラにおいて根幹となる「言語」そのものなのである。

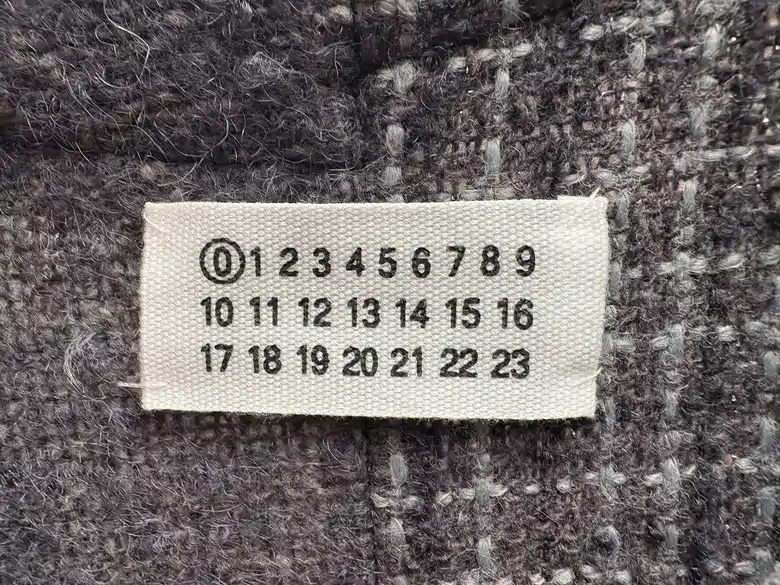

過去の連載でもアーティザナルについてまとめてきたが、前もって整理しておきたいのが、マルタンマルジェラ(以下:マルタン)本人期のアーティザナルと、ガリアーノ期のアーティザナルの異なる点だ。アーカイブ視点(未来の人がこの記事を見た時の視点)で客観的に捉えていきたいので、ここは敢えて現在のアーティザナルをガリアーノ期とする。マルタン本人期のアーティザナルは、女性用が⓪で、男性用が⓪⑩と、男女どちらも展開していたが、ガリアーノ期のアーティザナルは男女共有の⓪に統一されている(※2024年末段階では男女共有で統一されているが、2019年春夏に一度メンズのみでアーティザナルのショーを行っていた)。アーカイブを研究する筆者において、ブランドを最も象徴する“タグの差異”は、創作背景の変化を読み解く上で重要視している。そこで今回のガリアーノ期のアーティザナルを考察していく前に、ガリアーノ期のメゾンマルジェラの創作構造を整理してみる。

ガリアーノ就任以降、まずブランド名を“メゾンマルタンマルジェラ”から“メゾンマルジェラ”に変更した。しかし、ガリアーノになってからも、基本的なブランドのコンセプトやイマジネーションは、創業当時から変更していない。ガリアーノは、ブランドを構築していく上で、マルタンが創ったコード(概念)やアーカイブ(歴史)をなぞるのではなく、「ガリアーノ流にブランドを解釈する」といったスタンスを徹底している。そして、ガリアーノ流のブランド解釈を具現化する創作構造こそが、メゾンマルジェラのクリエーションのプロセスを可視化した「クリエィティブピラミッド」だ。ここを捉えておくと、包括的にメゾンマルジェラを理解することができる。

このピラミッドの構図は、頂点にメゾンマルジェラのオートクチュールラインとしての「Artisanal(アーティザナル)」を位置付けていて、ブランドタグは⓪を採用している。アーティザナルでの実験によって生まれたコードを、すべてのコレクションラインに派生していくため、ブランドの根幹となるのは、やはりアーティザナルだと言える。

そして、アーティザナルの下に位置するのが、男女共有の「Co-Ed(コー・エド)」ライン。これは、アーティザナルのクリエーションを、よりアーティスティックに表現した「プレタポルテ」のラインで、ブランドタグは“白タグ”を採用している(※番号がない真っ白なタグ)。

「Co-Ed(コー・エド)」ラインの下に位置しているのが、「Avant-Premiere1(アヴァン・プルミエール)」で、ブランドタグは①と⑩の両方に〇が付いている。「Avant-Premiere(アヴァン・プルミエール)」は、「アーティザナル」と「Co-Ed」で提起されたアイディアを、日常的なワードローブに落とし込んだラインだ。

ここも押さえておきたい視点だが、マルタン本人期では、①は女性用、⑩は男性用とラインを明確にセパレートしていたが、ガリアーノ期では、時代によるジェンダー価値観の変化もあるが、“男女共有”を提案しているため、どちらの番号にも〇が付いている。しかし、販売する際には、メンズ、ウィメンズ、オールジェンダーとアイテムごとに分けているため、あくまでも“概念としての男女共有”なのである。またマルタン本人期では、①と⑩はそれぞれコレクションラインとして位置付けていたため、コレクションラインらしくアーティスティックな作品が多かったが、ガリアーノ期では日常的ワードローブに位置付けているのも変更した点だと言える。

そして、「アヴァン・プルミエール」の下に位置付けているのが、「Icons(アイコンズ)」ライン。これはブランドタグでは、④と⑭のどちらにも〇が付いている。「アイコンズ」では、ブランドのシグネチャーコード(つまり定番、アイコニックな作品)を具現化したラインで、マルタン本人期から人気のアイテムを現代版にアップデートして提案している。マルタン本人期では④と⑭はワードローブのラインだったが、ここを“男女共有の定番のライン”として位置付けたのは、ブランドの歴史を再解釈し、構築する上では重要なラインだからだと言える。「アイコンズ」の中に、マルタン本人期でも人気シリーズだった「REPLICA(レプリカ)」も入っている。「レプリカ」は、年代物の服や小物をそのままの形で再現するラインで、特に印象的なのが「ジャーマントレーナー」だ。

そして「アイコンズ」の下に位置するのが、ピラミッドの土台部分として、⑪番のアクセサリー(小物類)、③番のフレグランス、㉒番のシューズ(靴類)、⑧番のアイウェア(眼鏡類)だ。このクリエイティブピラミッドの構図を成立させるためにも、すべてのラインへアーティザナルの実験によって生まれたアイディア、コードがシナジーを生み、各ラインが共同体として、メゾンマルジェラというブランドを構築している。

クリエイティビティの共通言語「ハウスコード」

ここまでで、メゾンマルジェラの創作構造をまとめたが、今回のアーティザナルのエキシビションが持つ意味とは一体何なのかを、筆者なりの視点で考察していく。それには、先述したクリエイティブピラミッドの中に存在している「ハウスコード」を理解する必要がある。

「ハウスコード」とは、ガリアーノが就任してから提起されたデザインプロセスを証明するためのテクニック。簡潔に捉えるならば、デザインを考える上での「抽象的なキーワード」だと言える。何故この「ハウスコード」が必要なのかは、あくまでも筆者の個人的な見解だが、クリエイティビティのプロセスとして、膨大なリサーチ情報を整理して抽象化し(キーワード設定)、そこからチームでデザインを構築して具体化(完成)していくためには、“全員の共通言語”の設定が必要だったからなのではないか。

それによって、マルタンマルジェラがずっと重要視してきた「We」のコンセプトを具現化でき、更にはコードによってキーワード設定することで、再現性の高いクリエーションのフォーマットを構築できているように思える。

そもそも創業者のマルタンマルジェラも「アーティザナル」というある種のコード(概念)を設定したことで、ブランドのクリエーションをより明確化したとも捉えることができる。それ以外も番号で振り分けられた各ラインの設定も、現在のハウスコードのように、クリエーションにおける思考や論理の整理、共同作業における“共通言語”にしていたのかもしれない。それをガリアーノがより「ハウスコード」という形式で、より分解、再定義、言語化、そして進化させてきたのが現在のメゾンマルジェラなのである。

ガリアーノが魅せる「アーティザナル」の新境地

今回のエキシビションでは、各作品を説明するキャプションに、どの「ハウスコード」を使用したのか、デザインプロセスにおけるテクニックまでもが丁寧に説明されていた。本来芸術領域の作品の多くは、作品に対して“説明をしたがらない”、“見る人が自由に想像して楽しむもの”だということを前提として踏まえると、今回のアーティザナルのエキシビションは、どのようにしてこの作品が作られたのか、驚くほど詳細に説明をされている。

すべての作品(LOOK)に対して、どの「ハウスコード」を組み合わせてできたのか、このコードはどのようなテクニックで、以前どのコレクションに登場したのかまで、詳細に記されている。しかし、このエキシビションを観に行った人たちは、ここまで記されているにも関わらず「とにかく難解だった」「思考が追い付かない」「ガリアーノの世界観に圧倒された」と口を揃えた。感動を超え、その先にある未知の感覚に陥ったのだが、筆者もその一人だった。

暗闇が誘う幻想的な空間体験

そもそも恵比寿店の上にこのようなフロアがあったことにも驚いたが、入り口からすぐに暗闇になり、足元すら見えにくい中、廊下を歩き何とか辿り着いた先に待っていたのが、今回のコレクションのインスピレーション源となった「写真家ブラッサイ」の代表作、「マダム・ビジュー」のポートレートが映し出されたミラー。暗闇のせいか昔の西洋の館に舞い込んでしまったかのような錯覚に一気に陥り、緊張感がぐっと増したことを鮮明に覚えている。おぼろげながらも少し光が差し込み、ようやく見えてきたのが、今回の展示スペース、実験的オートクチュールラボラトリーだった。

独特の世界観の中、まず目に飛び込んできたのが、入ってすぐ右手に飾られた「インスピレーションウォール」。インスピレーションの元となった資料たちが製本化され、蝶をイメージして、壁一面に飾られていた。このリサーチブックにも詳細に年代やテーマが記されていて、ガリアーノが歴史の中から、膨大な量のリサーチを行い、作品のイメージ(コンセプト)を構築しているのが伺える。妄想や想像のみに頼るのではなく、過去の歴史(アーカイブ)から断片的にイメージソースをインプットしていき、集めたイメージを組み合わせて、固めていく作業が必要で、このデザインコンセプトの構築方法に、ガリアーノの論理性が垣間見える。

インスピレーションと歴史の交錯 -「マダム・ビジュー」とアーティザナル

そして、この時点で捉えておくべき点としては、今回のコレクションのペルソナ「マダム・ビジュー」とアーティザナルの関連性だ。マダム・ビジューとはどんな人物なのか。それは「ボロボロの着古した服を着ている」、「たくさんのアクセサリーを身に着けている」、「ふくよかな体型をしている」が主な特徴だが、他にも「よく磨かれた靴を履いている」、「ストッキングがずり落ちている」など、不思議な美的感覚の持ち主で、ガリアーノはマダム・ビジューの美しさに対して完璧に惚れ込んだ。この“着古した服を着こなしながらも、独自のアイデンティティを確立している美しさ”こそが、アーティザナルが持つ本質的な意味と関連していると推察した。着古した服には、歴史やストーリーが内包されており、ストーリーや意味の再解釈こそが、アーティザナルが持つクリエーションの本質だと言える。

「キャビネット・オブ・キュリオシティ」が示すガリアーノの哲学

インスピレーションウォールの奥に進むと、そこには15世紀から18世紀にかけてヨーロッパで作られていた、様々な珍品の博物陳列室『キャビネット・オブ・キュリオシティ(好奇心のキャブネット:驚異の部屋)』を再現したスペースがあった。今回のコレクションで“コルセット”がどれだけ重要な鍵を握っているのかは、このスペースの展示が示していたように思える。

コレクションで使用されたのが、ここに展示されていた3種類のコルセット(エセル、チューリップ、シンチャ―)。コルセットによる身体矯正のみならず、コレクションでも目を疑ったであろう“大きなヒップ”も、コルセット同様に身体加工を演出していた。ガリアーノ曰くモデルの体形を再定義してからドレスを作り始めたとのことなので、ヒップラインを含め身体のバランスを再考する意味で、コルセットも調整する必要があった。大きなヒップに関しては、限りなくリアルに見える効果からか、窮屈に思えるほど細いウエストのラインと同様に、既視感のない身体のシルエットは、新たな感情や美的価値観を与えてくれた。美的価値観はこういった体験から更新されていく。

少し別の話になるが、『キャビネット・オブ・キュリオシティ』は、ジョンガリアーノがメゾンマルジェラでのデビューコレクションとなった2015年春夏オートクチュールコレクションでもテーマにしていた。つまり、デビューコレクションも、今回のラストコレクションもどちらも『キャビネット・オブ・キュリオシティ』に視点を置いている。つまり15世紀から18世紀の王侯貴族の珍品の収集スタイルこそが、ガリアーノのクリエーションに影響していると推察できる。『キャビネット・オブ・キュリオシティ』では、自然物も人工物も、珍しいものもすべて一箇所に集められることで世界観が作られる。そのミックス感覚こそが、ガリアーノのクリエーション、つまりガリアーノ期のアーティザナルの根底にあると捉えている。

過去と未来を繋ぐガリアーノ流オートクチュール

従来の規範に縛られない脱構築的かつ、シュルレアリスム的発想によって、ガリアーノ流のオートクチュールの現在進行形を完成させたのだ。この発想の源流は、まさに創業者『マルタン・マルジェラ』の哲学であり、ガリアーノ自身が、ブランドの歴史やマルタンの軌跡と誠実に向き合っていることを表している。

後編はこちら

Archive Store

1980年代〜2000年代にかけてのデザイナーズファッションに着目し、トレンドの変遷を体系化して独自の観点でキュレーションしている美術館型店舗。

創造性溢れるアート作品から社会背景を感じられるリアルクローズ作品まで、様々なデザイナーズアーカイブを提案している。

“アーカイブ”とは作品に込められた意味や時代の印(しるし)であり、そこから読み取れるストーリーが人から人へと伝わっていくことで、後世に記録や記憶として残っていく。

Archive Storeでは、アーカイブ作品を見て、触れて、着て、言語化してもらうことで、ファッションを学問として楽しんでもらえることを目指している。

店舗情報はこちら