彫刻家 名和晃平 – 作品の見方は自由。多義性のあるものに魅力を感じる

増殖していくマテリアル、たまたま出会ったオブジェクト。すべてを対象にする

QUI:今回はSCAI THE BATHHOUSEで3年ぶり6回目となる個展。ここは名和さんにとってどんな場所ですか?

名和:東京でデビューさせてもらった場所ですし、国際的な紹介をしてもらえたギャラリー。自分にとってはすごく重要な場所で、ホームという感覚があります。オーナーの白石さんは「なんでも自由にやっていいよ」という懐の深さがありながら、「こんなのどうかな?」とアイデアをくれることもあって、粋なキャッチボールができる人。毎回自由に、新しい挑戦をさせてもらっています。

台東区谷中にあるSCAI THE BATHHOUSE。200年の歴史を持つ銭湯「柏湯」を改装し、1993年に創設された。現代アートに特化したギャラリースペースとして、数多くのアーティストを輩出している

台東区谷中にあるSCAI THE BATHHOUSE。200年の歴史を持つ銭湯「柏湯」を改装し、1993年に創設された。現代アートに特化したギャラリースペースとして、数多くのアーティストを輩出している

QUI:創作のヒントをもらうこともあるのですね。

名和:そうですね。よくスタジオ(京都にある名和さん主宰のクリエイティブ・プラットフォーム「Sandwich」)にも来てくれるんですが、マテリアルのサンプルがたくさん置かれている様子を見て、「スタジオにある素材のサンプルやオブジェクトがすべて並んでいるような棚をつくってみては?」と言ってくれて。そこから《Material and Book Shelf》(2023年)という作品が生まれました。今回の個展もその試みの延長線上と位置付けています。

《Material and Book Shelf》

《Material and Book Shelf》

2023年京都のkojin kyotoで開催された個展「From Code to Material」より

QUI:Sandwichにはそういったサンプルが集合している場所があるのですね。

名和:僕はとにかくマテリアルをたくさん使うので、どんどん増殖していくんです。「マテリアルサンプル」と呼んでいるテーブルが何箇所かあって、そこにひたすら置かれていく。Sandwich以前のスタジオで使っていたものも混ざっているので、古くて経年劣化したものも並んでいます。

最近つくったものだけでなく、昔造形して色が変わったようなもの、たまたま見つけて収集してきたオブジェクトなど、すべてを対象にしていくことにおもしろさを感じました。

蚤の市やネットオークションには、混沌のなかに「意図せぬ出会い」がある

QUI:今回の個展では、古いやかんやブラウン管のテレビなど、蚤の市やネットオークションで手に入れたものも使われているのですよね。すべて名和さんご自身で集めてきたものなのですか?

名和:基本的にはそうですね。さかのぼれば学生時代、交換留学でイギリスに行っていた時期に、ロンドンの蚤の市に行ったり、ヨーロッパに旅行してパリの蚤の市に行ったり、蚤の市で彫刻の材料やモチーフを探したという経験が原点にあります。

蚤の市に行くと、その土地が持っている文化や歴史が“生活の中に染み出た状態”で伝わってきますよね。流通を川の流れに喩えるとしたら、蚤の市って大きな川の流れから外れて、ちょっとした窪みというか、よどみに漂ってきた漂流物みたいなものに見える。時代を感じられるのも、その土地が持っている生活のムードを感じられるのもおもしろいんです。

大学院の頃にそんな経験をして、日本に帰ってくると世の中にはインターネットが広まりだしていました。ネットオークションで見つけたオブジェクトを彫刻にする「PixCell」をつくりはじめたのがその頃。

ネットオークションがおもしろいのも、蚤の市に似ているからなんですよね。みんながいらなくなったものを、時代もジャンルもバラバラに載せてくる。そういう混沌のなかで、意図せずおもしろいものに出会えるような、そういうものとの出会い方が蚤の市やネットオークションにはあると思います。

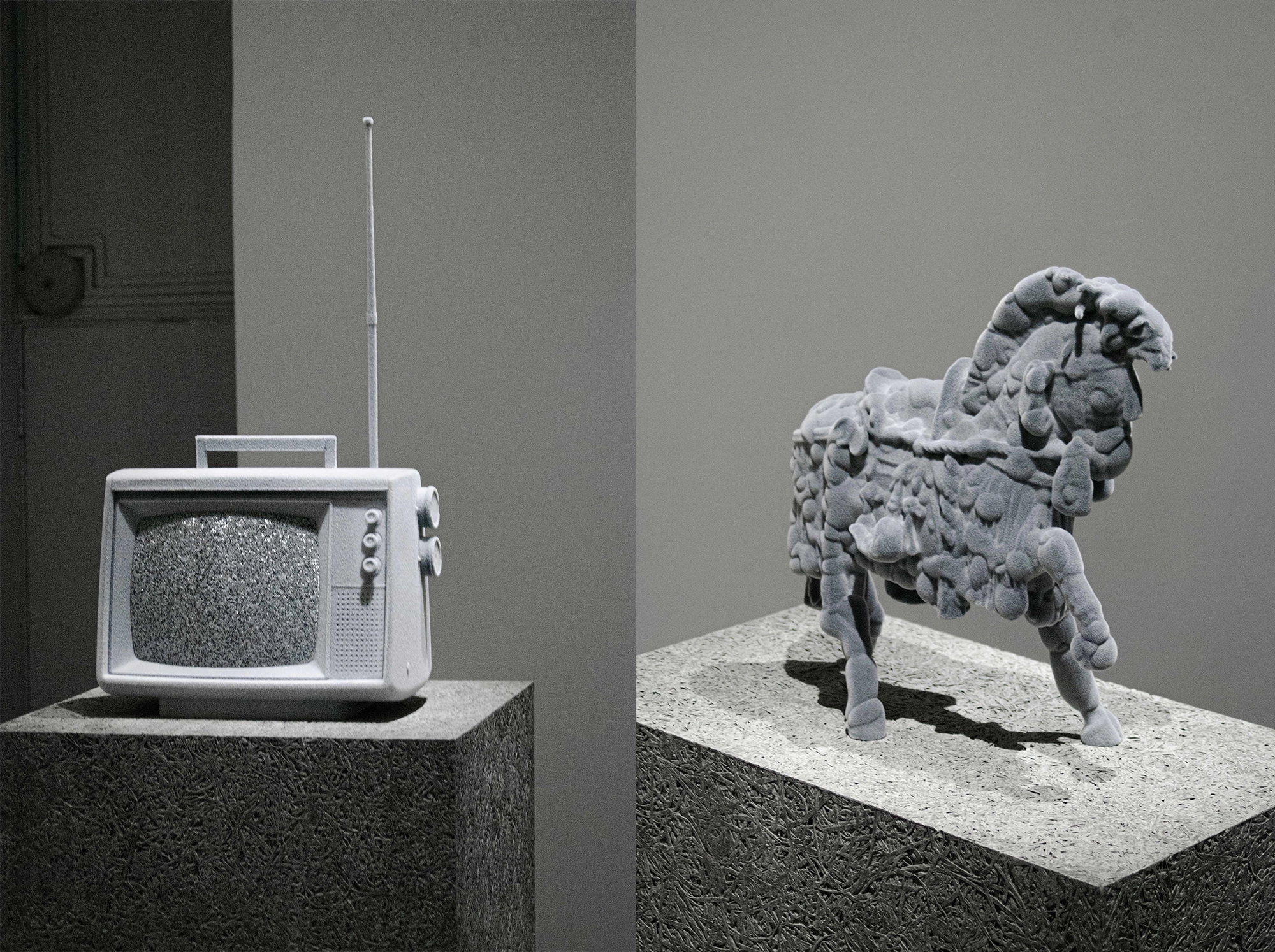

左:《Cell-Vision》、右:《Velvet-Saddle Horse》

左:《Cell-Vision》、右:《Velvet-Saddle Horse》

意味を解釈する一方通行の表現はおもしろくない。解説なしで見られる作品が好き

QUI:簡単にいうと「ピンときたもの」を集めるということなのですか?

名和:何を「ピンと」とするかがむずかしいんですけどね。言い表せてしまうと、そこでテーマができてしまって、ストーリーができてしまって、カテゴライズができてしまうから、言い表せた瞬間にそれを壊すモチーフを入れたくなってしまう。

今回の個展でもさまざまなマテリアルやオブジェクトを組み合わせていますが、スタジオでああでもないこうでもないと何度も繰り返してつくっていきたもの。何かルールが見えてきたり、意味が生まれすぎてしまうと、今度はそれを壊さなければならないので、永遠に説明できないんです(笑)。

左:《Prism [Ikebana]》、右:《Prism [Candle]》

左:《Prism [Ikebana]》、右:《Prism [Candle]》

今回の個展では、週替わりで生け替える生花や燃焼するロウソクなど、さまざまなオブジェクトが彫刻の素材として立ち並ぶ

QUI:カテゴライズしない、意味付けしないということなんですね。作品を見る側としては、どんなテーマが込められているんだろう、名和さんの頭の中はどうなっているんだろうとつい考えてしまいがちでした。

名和:何か意味があって、その意味を解釈するという一方通行の表現があまりおもしろくないと思ってしまうんです。解釈の仕方がいろんな方向から存在していて、多義性があるものが魅力的だなと思います。だから、解説なしで見られる作品が好き。自分の個展のときも個別の解説は付けていません。

作家が生きているうちはいくらでも補完することができますが、作品というのは時代を超えて存在し続けていくもの。作家がいなくなった後も問いを続けていけるものが一番いいのかなと思います。

AIで何でもできる時代だからこそ、フィジカルな感覚を通したアウトプットを

QUI:11月にはダミアン・ジャレとのダンスパフォーマンス公演が控えていますし、若手の育成にも注力されるなど幅広い活動をされています。これから名和さんご自身として、またSandwichとしてチャレンジしたいことなどありますか?

名和:常にチャレンジしていますし、いろいろなアイデアがあって着手できていないことが山積みの状態。そして、時代の変化に合わせてやりたいことの優先度も変わってきます。

今回「Sentient」(「意識・感覚のある」の意)と名付けて個展をやったのも、AIを使ってなんでも簡単に生成できる時代だからこそ、いま一度フィジカルな感覚を通してアウトプットしようという試みでした。

AIって本当におもしろい存在だし、注目されていると思うんですけど、逆にAIができない領域にアーティストは注力すべきだと思っていますし、いまの関心事でもありますね。

QUI:先日この個展を訪れた後、感想をAIに話しかけてみたんです。「Sentient」を見に行ってこう感じたと伝えたら、「いまの名和さんの創作には僕たち(AI)の存在が影響していると思うよ」と回答が返ってきて、彼らもかなり意識しているようでしたよ。

名和:僕も意識してますよ(笑)。今回入り口にタヌキのPixCellを置いているんですが、それはAIをタヌキに見立てたんです。声も姿も、何にでも化ける存在として。

タヌキが化けるという感覚は、日本人にはわかりますが、海外の人には伝わらないかもしれない。同じモチーフでも鑑賞者の文化的なコンテクストによって見え方や解釈が変わってくるというのがすごくおもしろいですよね。

《Catalyst#23》《PixCell-Raccoon Dog》

《Catalyst#23》《PixCell-Raccoon Dog》

名和さんの代表作である「PixCell」シリーズ。動物の剥製など、インターネットで収集されたオブジェクトを透明の球体(セル)で覆い、その存在を「映像の細胞」に置き換える

QUI:見る人それぞれが、自由に感じればいいということなんですね。

名和:そうですね。でも、一つひとつ意味を読み解いていこうすれば、そういう楽しみ方もできるように考えているんです。タヌキの目線を追うと、ロウソクを眺めているように見えるとか…。少しずつ関連付けながら、関連しすぎないようにバランスを取っています。

作品の見方は本当に自由なので、いろいろ調べてから見てもいいし、まっさらな状態で見てもいい。はじめて見た人にどう映るのか、それが楽しみだからこそ、僕たちは表現し、発表し続けているんだと思います。

学生時代のプロトタイプから生まれた作品も。幅広い時間軸を俯瞰する「Sentient」

スタジオに蓄積した膨大なマテリアル、蚤の市やネットオークションで出会ったオブジェクトなど、さまざまな組み合わせから生まれた約20点の彫刻作品で構成される「Sentient」。

2年前に《Material and Book Shelf》で取り組んだテーマを拡大し、「過去から現在まで、幅広いタイムレンジを並べていくおもしろさを展開した」と語ります。

入り口で出迎える「PixCell」のタヌキをはじめ、苔のような絨毛で表面を覆う「Velvet」、3Dスキャンによるデジタルデータにエフェクトを加えて再度実体化する「Trans」、熱可塑性の素材を用いた半立体的なドローイング「Catalyst」など、名和さんの代表的な作品シリーズを一覧できるのも本展の魅力。

一見、磨きあげられた鉱石のように見えるこちらの作品。実は、ガラスケースに詰め込まれた肉の塊。大学時代に制作したプロトタイプをもとにつくられた作品です。

「動物の剥製を使って『PixCell』をつくったとき、中身の肉をセルに閉じ込めようと考えたのがはじまり。今回は幅広いタイムレンジを示す試みだったので、学生時代のフォーマットをリバイバルしようと考えました」(名和さん談)

今回の展示のなかでも象徴的な存在である《Cells in the Grotto》は、流木からつくられた洞窟のような造形のなかに、大小さまざまなガラス球が置かれた作品。ガラス球には、動物の肉やラベンダー、もぐさ(ヨモギの葉の裏にある繊毛)、とろろ昆布、海綿、鉱物、岩塩などさまざまな素材が閉じ込められています。

なかでも「もぐさ」は、幼い頃の自身の記憶に紐づく素材だそう。

「手の上にもぐさをのせて火をつけるんです。子どもの頃よく祖母にやらされた記憶があって。関西地方では『やいと』と言うんですが、お灸のことですね。カプセルのなかに保存されたさまざまな素材が洞窟に流れ着き、そこで来るべきタイミングを待っている。そんなイメージでつくった作品です」

名和さん自身のパーソナルな体験や探究し続けてきたテーマなど、時間軸を超えて追体験できる今回の展示。ですが、いちばんの楽しみ方は「自分が感じたこと」に耳を傾けながら、自由に作品と向き合うこと。「Sentient」は、2025年7月12日(土)までSCAI THE BATHHOUSEで開催中です。

名和晃平

名和晃平

彫刻家/Sandwich代表/京都芸術大学教授。1975年大阪府生まれ。1998年京都市立芸術大学彫刻専攻卒業後、英国王立美術院(Royal College of Art)交換留学。2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了。2000年より独自の「セル(細胞・粒)」の概念をもとにさまざまな素材・メディアを用いた彫刻シリーズを展開。2009年より京都で創作のためのプラットフォーム「Sandwich」を運営する。近年では、アートパビリオン《洸庭》をはじめとする建築プロジェクトや、ベルギーの振付家/ダンサーのダミアン・ジャレとの協働によるパフォーマンス作品なども手がける。2025年11月には東京でダミアンとのコラボレート作品3作目にあたる《Planet [wanderer]》が上演予定。

Instagram:@nawa_kohei

名和晃平 個展「Sentient」

会期:2025年4月22日(火)~7月12日(土)

開廊時間:12:00~18:00

休廊日:日・月・祝日

会場:SCAI THE BATHHOUSE

住所:〒110-0001 東京都台東区谷中6-1-23

TEL:03-3821-1144

公式サイト

- Text : Midori Sekikawa(BUNTOAN)

- Photograph : Kaito Chiba

- Edit : Seiko Inomata(QUI)