5シーズンを完走し「五色人文明」をあらためて振り返る|SEVESKIG 長野剛識

都市伝説を調べていくうちに出会った「五色人文明」

—2025年秋冬コレクションは<SEVESKIG>が5シーズン続けてきた「五色人文明」の最終章でした。NORIさんが「五色人文明」をコレクションのテーマにしたきっかけはなんだったのでしょうか。

NORI:僕は都市伝説のようなものに興味があって、いろいろ調べていたら日本で一番古い神社ともいわれている熊本県の幣立神宮で5年に一度、五色人祭というのを開催してることを知ったんです。五色人というのは世界の五大陸に住む人のことで、異なる人種が世界の平和について話し合うのがお祭りの主旨だそうです。今って世界の国々で争いも多いからこそ「世界の平和」をファッションで表現してみたらどうだろうと思って「五色人文明」をテーマにしました。

—「五色人文明」は初耳でした。都市伝説のようなジャンルはファッションとは接点が少ない気もするのですが、すぐにコレクションのテーマに直結したのでしょうか。

NORI:僕自身は海外の友達も多いので「五色人文明」のお祭りの主旨は自分が日頃から楽しんでいる交流に近いと思いました。なのでデザイナーという自分の仕事ともすぐにリンクしましたよ。コレクションのテーマは身近なところからヒントを得ることは多いです。

—身近なところというのは例えば?

NORI:僕の友達のイラストレーターがSNSで大炎上したことがあって、その炎上に気持ち悪さを感じたことがありました。焚き付けている人たちへの違和感のようなものをテーマにしたのが2022年のコレクションです。「今、誰かに伝えたいこと」というのがいつもテーマの核になります。

—「五色人文明」というテーマを完走されて、振り返ってみてどうですか。

NORI:テーマというのはファッションの表現において重要だとあらためて思いました。<SEVESKIG>は2020年まではふたりでやっていたんですけど、その時代というのは相方がマーケティングの見地から作るべき服を決めている感じでした。でも自分が伝えたいことを服で表現するならテーマやコンセプトがないとメッセージも浮かび上がってこないので一人になってから作り方を変えたんです。ただ5シーズンも続けた「五色人文明」は取り組みとしてはちょっと壮大だったかなとも思ってます(笑)。調べることは多かったので勉強にはなりましたね。

—最終章はアジア圏を表している「黄人」がテーマでしたが、五色人の発表の順番というは最初から決めていたのでしょうか。

NORI:僕自身が日本人だからこそ「黄人」の解釈が一番難解だろうと想像がついていたので最後まで残しておきました。日本も深掘りしてみると壮大な物語がいくつもあって、それでも日本人らしさって昔も今もそんなに変わっていないような気がしたんです。そんな不変的なメンテリティを服で表現することに挑戦しました。

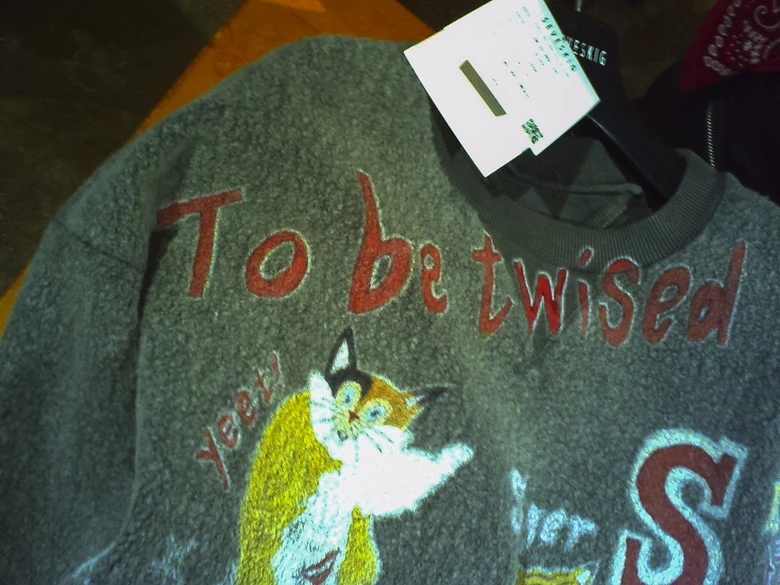

—NORIさんはコレクションについて「日本人特有の感性を『捻くれ』という視点で捉えた」とおっしゃっていましたよね。

NORI:「捻くれ」といっても性格が歪んでいるとかネガティブな捉え方ではないんです。日本人ならではの心情、感情って海外の人からは捉えどころが難しいはずで、一筋縄ではいかないという意味での「捻くれ」です。自分の気持ちをストレートに表現するのがあまり得意ではなくて、でも心の中ではいろんなことを考えているのが日本人だと思うんです。そういう本音と建前みたいなものも「捻くれ」ですよね。それで日本人のメンテリティを自分なりに解釈することで生まれたキーワードが「無常」でした。

儚さや危うさ、脆さで表現した奥深い「無常」の精神

—「無常」というのは2025年秋冬コレクションにどのように落とし込まれているのでしょうか。

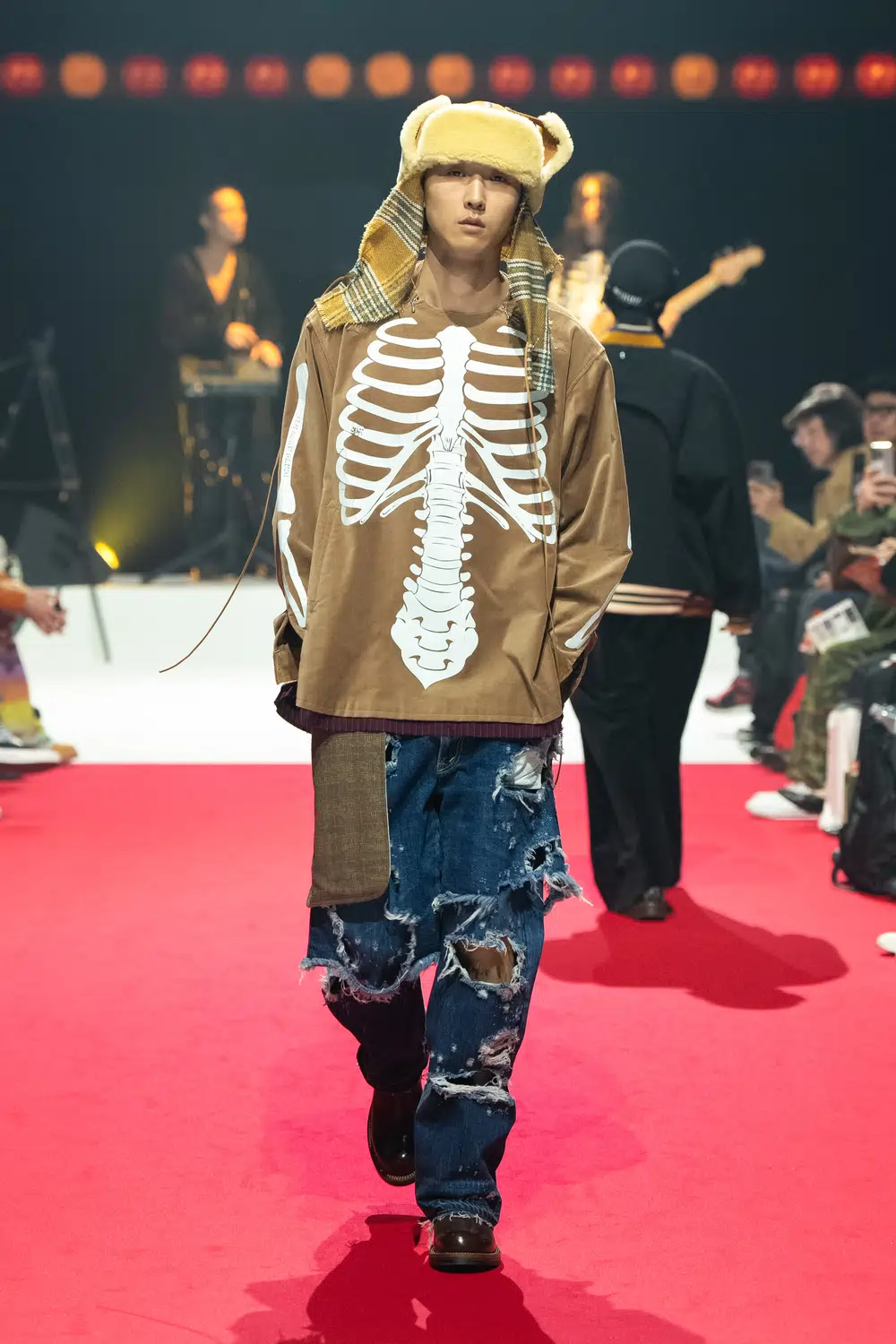

NORI:アプローチや表現方法はいろいろですが、世の中を騒がせた事件もあったりして日本人がいちばん熱かったであろう1960年代のファッションをエッセンスとしています。

—コレクションで印象的だったのは焼箔を採用したライダースジャケットでした。

NORI:本銀箔なのでどのような経年変化が起きるのか自分でも全くわかっていません。焼箔は京都の機屋の技術なんですけど、もともとは螺鈿織をやっているということで興味を持って訪ねたんです。そこで和紙に銀箔を貼っているのを見かけて、革にもやってみたいとお願いしました。革に焼箔を施すのはその機屋でも初めてだったみたいですが銀箔といっても装飾的ではなく、侘び寂びを感じるような仕上がりはイメージしていた「無常」にぴったりでした。

—このライダースジャケットは言葉で表現するのが難しいぐらい唯一無二の存在感ですが、ブランドのシグネチャーになったりすることはないんでしょうか。

NORI:「五色人文明」から派生した「無常」という発想があったからこそ生まれたものなのでシグネチャーになることはまずないですね。僕はいい意味でテーマに縛られたいので、それとは無関係の定番というものを作ることにあまり興味が持てないんです。僕はバイク乗りなので自分が使うためにもグローブは毎シーズン作っているのでアイテムとしては定番かもしれないですが、素材などは変えています。

—デタッチャブルのスタジャンは甲冑がモチーフになっていて、まさに日本的です。

NORI:ガンダムのモビルスーツのデザインは甲冑をイメージしているそうで、僕がガンダムが大好きなのとわかりやすい日本的なディテールをデザインに取り入れたかったので甲冑風のスタジャンを作りました。生地は京都の丹後で織ってもらったものです。

—白糸でステッチを施したジャケットは製作途中のようにも感じました。

NORI:僕は完成してしまうと急に熱が冷めて、製作途中の段階のプロダクトがいちばん美しいと感じることが多いんです。服だけでなくガンプラもカスタムバイクもですが(笑)。ステッチの白糸は抜け落ちてしまいそうなぐらい緩くて、その儚さも「無常」かなと。

—鹿の毛を編み込んだアイテムはNORIさんが飼われている犬の毛が服に付くことからアイデアを得たそうですね。

NORI:白い犬と黒い犬を飼っているんですけど、白を着ても黒を着ても服が犬の毛だらけになってしまうんです。だったら最初から異なる毛を付けてしまえと羊毛に鹿の毛をブレンドしました。<SEVESKIG>はレザーアイテムがアイコンでもあるので、革の加工の工程で大量の獣毛が生まれるので鹿の毛もストックは大量にありました。混紡によって風合いが増したとか、表情が変化したとかはないんですが、意味はなくても着る人がおもしろがってくれたらいいなって感じです。

—<SEVESKIG>はコラボレーションが多いですが、今回のコレクションでもいくつも登場していましたね。

NORI:ニットカーディガンは文化服装学院を卒業した森竹未来さんとのコラボレーションで、彼女は早くて上手なニットデザイナーですけど編み物がなくなったら生きていけないんじゃないかと思うぐらい危うさを秘めていて。僕は作風はポップなのにちょっと闇が見えたり、まだ裏があるんじゃないのかと思わせるアーティストや職人さんに惹かれるんですよ(笑)。

—危うさも「無常」ですよね(笑)。

NORI:そうなんです。60年代のニットといえばアーガイルだろうと森竹さんに製作をお願いしました。超高齢化社会も日本の「無常」のひとつなので、「老人Z」のキャラクターデザインを手がけている江口寿史さんともコラボレーションさせてもらいました。<KIDS LOVE GAITE(キッズ ラブ ゲイト)>とのコラボレーションは継続で、紗綾形(さやがた)という吉兆柄をあしらったウエスタンブーツを作りました。履いていくうちにペイントがひび割れて剥がれていくんですけど、それも壊れてゆく「無常」です。

—<AVNIER(アヴェニュール)>と<SUBU(スブ)>とのトリプルコラボというのもありました。

NORI:<SUBU>とのコラボレーションは一年以上前から話が進んでいたのですが、冬用サンダルということで秋冬コレクションまで温めていました。これもアッパーが破れているようなデザインにしています。

—<AVNIER>はフランスのブランドですが、つながりはどのようにして生まれたんですか。

NORI:<SEVESKIG>には海外マーケティング担当がいるんですけど、そのスタッフはパリに行くと朝まで帰ってこないんです(笑)。その夜遊びの最中に<AVNIER>のマネージャーと知り合ったみたいです。それが2018年なので付き合いとしてはもう7年になり、そろそろコラボレーションでもってことで今回実現しました。

—コラボレーションに積極的なのは何か理由はあるのでしょうか。

NORI:僕自身はデニムとレザーが得意分野なのですが、それ以外はプロの力を借りよう、プロに任せようという考えだからです。ショーに関してもそうですよ。演出は僕が考えますが、それ以外のモデルのキャスティングやスタイリング、ヘアメイクなどはそれぞれの専門家に任せて口出しはしないです。ショーの音楽は友達のKenKenが担当してくれたんですけど、KenKenのつながりからKO-neyさんも協力してくれました。リハーサルと本番は曲が全く違ったんですけど、プロの即興とはそういうものだし、結果的にカッコよかったので不満は何もありません。基本的にいつも同じメンバーでやっているので安心して任せられるというのもあります。

「五色人文明」をやり切ってあらためて初心にかえる

—ショー会場となった国立劇場は伝統もあるので重厚な雰囲気にあふれていました。

NORI:会場の候補として見に行った時に裏の壁や地下など客席からは見えないところまでがカッコよくて、ひと目で国立劇場でショーをやりたいと思いました。ただ、古典芸能ファンからはSNSで叩かれました。

—どういう理由で?

NORI:古典芸能ファンにとっては国立劇場は特別な場所なので、「どうしてファッションブランドなんかがショーをやっているんだ」ってことみたいです。こちらとしてがゲリラ的にショーをやったわけじゃなくて、申し込みの手順を踏んで正式に使用許可をいただいているんですけどね。

—<SEVESKIG>はレザーにしても国産ですし、昔からの技術や技法もNORIさん自らが探しているということなので、むしろ日本や伝統をリスペクトしているブランドのイメージですが(笑)。

NORI:日本の職人にしかできない技術やその機屋でしか織れない生地というのはあるんですよ。なのでテーマにあった素材を探すために日本中をバイクで駆け巡っています。小さな規模でやっているところほど他が真似できないような素晴らしい技術だったりして、海外のハイブランドはそういうのを見つけるのがすごくうまいし、早いです。

—以前から<SEVESKIG>の服には「説得力」を感じていました。それは作りたい服のために、表現したいテーマのために、日本全国から探し当てたピンポイントの技術や生地を採用しているからなんでしょうね。

NORI:僕はテーマ作りにはかなりの時間をかけるデザイナーだと思います。キーワードとなるような言葉も思いつく限り捻り出しますし、アプローチになりそうな鉱脈を見つけたら徹底的に掘り下げていきます。それが結果として「説得力」というものにつながっているのかもしれないですね。

—テーマの深掘りはどのような感じで行っているのでしょうか。

NORI:言葉はもちろんたくさん考えますし、デザイン画もあらゆるパターンで100以上は描いています。それらを全て並べて、2週間ぐらいかけてアイデアとして残すもの、落とすものを決めていきます。

—仕事や職種に限らず自分の限界までアイデアを出し続けるのってすごく苦しい作業だと思います。

NORI:それだけやってみたいことがあるんですよね。

—NORIさんが実践していることを踏まえて、これからデザイナーを目指す若い世代にアドバイスをするとしたら。

NORI:探究心や行動力、瞬発力は必要でしょうし、人に任せるという他力本願的なこともかかせないと思います。時々デザイン学校の講義などに呼ばれて学生の前で話すことがあるのですが、その時には必ず「友達をたくさん作りなさい」とアドバイスしています。

—友達をたくさん作る意味とは?

NORI:僕は上は70代から下は20代まで友達は多い方だと思っています。たくさんの出会いがあれば、それだけ学べることも多いんです。自分とは違う考え方と触れると、それがすごいヒントになることはありますから。ファッションは正解があるのか無いのか、よくわからない世界なので視野を広げていくことは大切だと思います。

—NORIさん自身も常に探究心を持っているとは思いますが、今後の展望などがあれば教えてもらえますか。

NORI:次のショーは韓国で開催します。僕は自分の行動をルーティーンで管理していくタイプなのですが、ショーに関してはそこに当てはめたくないんです。なので初心にかえる意味でも日本以外でやってみようと。テーマ作りに関しても同じ気持ちで、ファッションやカルチャーに関心を持ち始めたティーンエイジャーの自分の思考を深掘りしてみたいなと考えています。

- Photograph : Kaito Chiba

- text : Akinori Mukaino(BARK in STYLE)

- edit : Yusuke Soejima(QUI)