消費される服ではなく、思考を促す服、LES SIXの哲学とは|LES SIX ディレクター 川西遼平

公式インスタグラムは鍵付きで情報発信を制限し、実際に服を手に取る人との関係性を重視する。個々の熱量を大切にする姿勢も<LES SIX>の魅力のひとつだ。

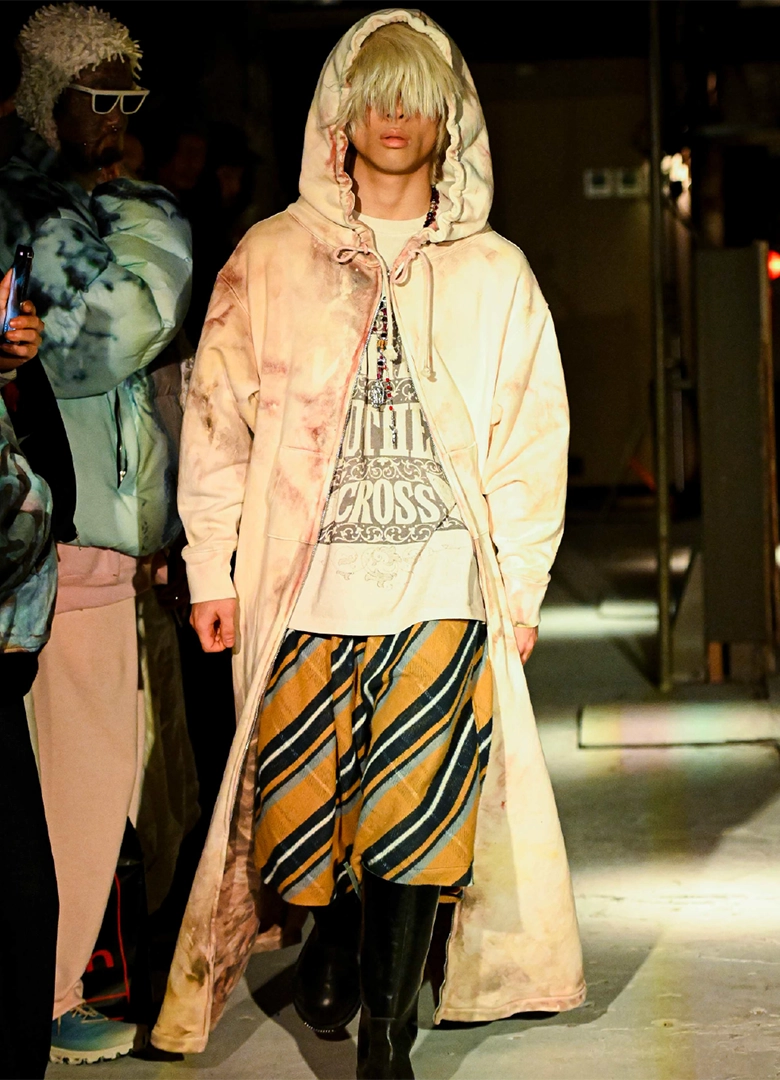

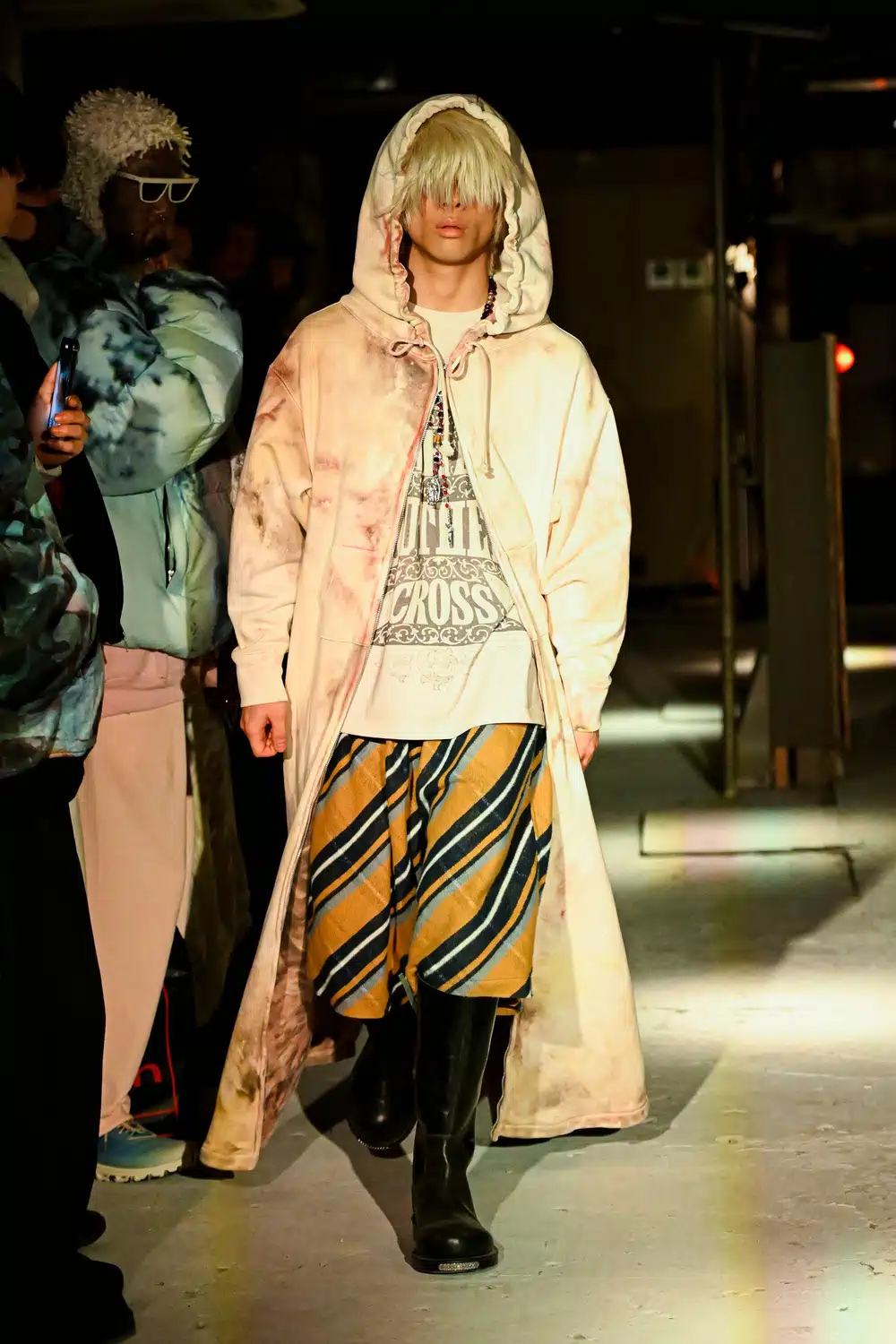

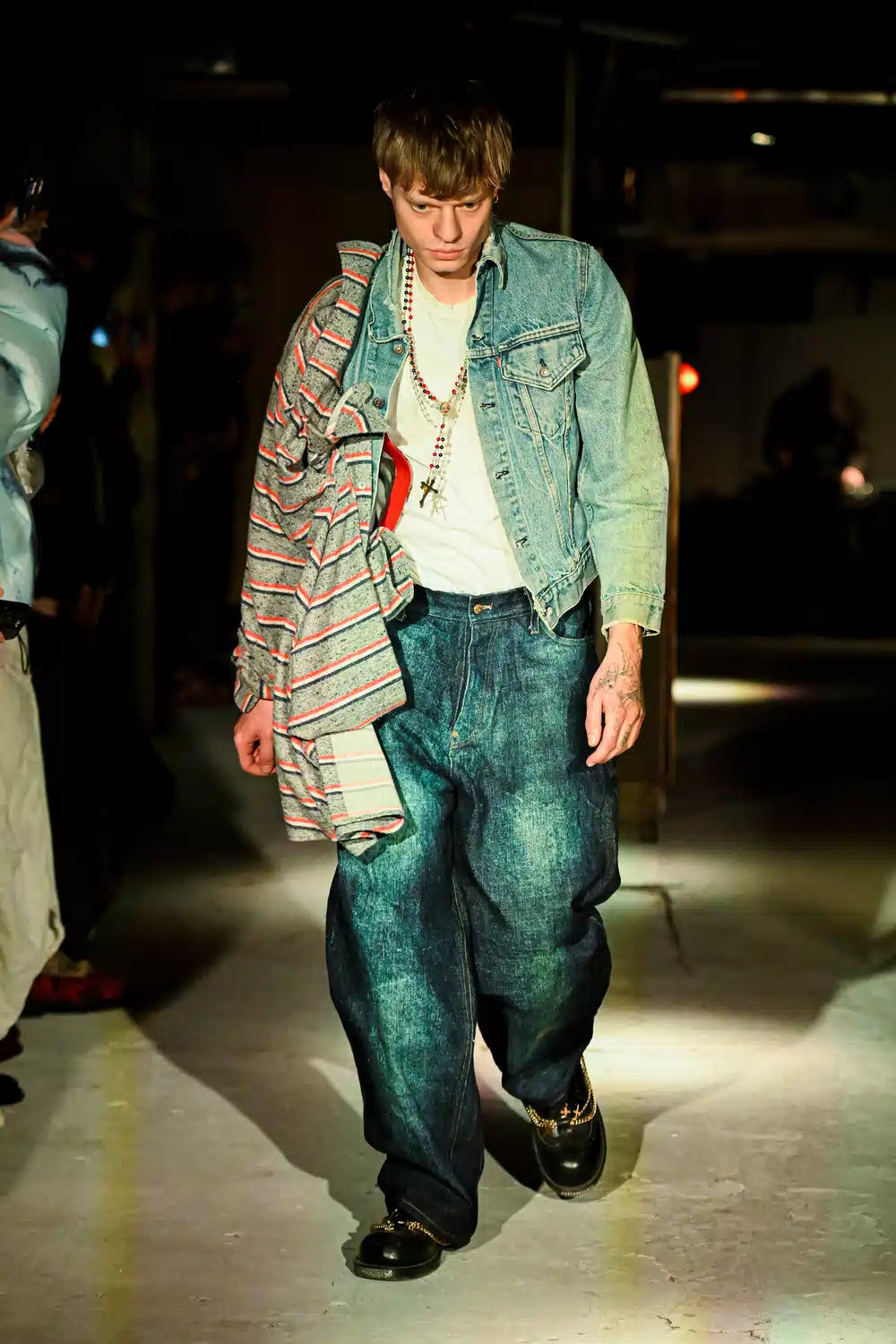

2025年秋冬コレクションでは「アメリカ」、「宗教」、「南北戦争」をテーマに掲げ、政治や資本の流れを風刺するアプローチを展開。ファッションを通じて「問い」を投げかける<LES SIX>の哲学について話を聞いた。

「都市と時代の空気感」をコレクションに反映させる

—<LES SIX>はさまざまなバックグラウンドを持つ6人のクリエイター集団としてスタートしています。

川西 遼平(以下川西):ブランドを運営しているのはディレクターの私で、<LANDLORD NEW YORK(ランドロード)>から付き合いのあるパタンナーやジュエリーデザイナー、有名なブランドから独立したデザイナーなど、メンバーは流動的ではありますが信頼できるクリエイターで構成されています。

—<LES SIX>らしさをあえて言葉にするとしたら何でしょうか。

川西:私が考えていることを言葉やリファレンスで各々に投げてコレクションを製作してもらっていますが、シーズン毎にガラッとアイテムが変わるのでひと言で表現するのは難しいです。

プロダクトにおいては私が着たいもの、欲しいもので構成されていて、売れそうだから作るという発想は<LES SIX>にはほぼないです。

—川西さんはロンドンへ留学し、ニューヨークで<LANDLORD NEW YORK>のクリエイティブディレクターに就任されています。当時のクリエーションとファッションシーンを振り返ってもらえますか。

川西:私は2011年からロンドンに移ったのですが、当時は<Martin Margiela(マルタン・マルジェラ)>のコンセプチュアルデザインの流れが色濃く残っていて、セント・マーチン美術大学での教育もモノづくりの意味やストーリーが重視されていました。

業界的にはファッションとクラブカルチャーの接続という試みもあって、カニエ・ウェストが出てきた頃です。その後、私は大学の修士号を取得するためにニューヨークのパーソンズ・スクールに入学しました。ニューヨークではセント・マーチンのコンセプト主義とは対極で、とにかく売れるものが正義。服を売るための過剰なイメージ戦略が目立っていました。

当時、アイコニックな存在だったのはレディガガ、そして専属スタイリストだったニコラ・フォルミケッティ。デザイナーだとアレキサンダーワンやフィリップリムを筆頭としたアジア人が注目されていて、音楽ではヒップホップが流行り始め、カニエやヴァージル・アブローらのストリートカルチャーとファッションが密接な関係になり始めていました。

—海外での学びや経験の中で日本のクリエーションとの違いは感じましたか。

川西:日本のクリエーションは自由です。私がアメリカにいた頃は、SNSの発展と同時にポリティカル・コネクトネスとキャンセルカルチャーが登場して、モラルに厳しくなり、人種や性差別を規制する動きが目立ち始めていました。世界には多様性を認めている割に自由な表現を認めないという矛盾が生じていました。

それは政治とファッションが密接であるからですが、日本は全く関係なく別軸で動いていて、しかもキャンセルカルチャーもない環境だったので他国では絶対にやれない自由な表現ができると気づきました。

—<LES SIX>は創設当初から規制のない自由な表現を実践していました。

川西:前ブランドの退任を機に地元の鳥取に戻った2020年は、日本でしかできないクリエーションとして「民藝」にフォーカスしていました。2年後に上京し「日本の都市」をリサーチすると、東京ならではの資本の構造に世界と違った独自性を感じました。

当時はコロナ禍後だったので、キャバクラが衰退していく中「パパ活」が流行り始めて、女性は高級ブランドのバックなどを買ってもらい、キャバ嬢はホストクラブに通い、ホストは洋服に投資するという構造が出来上がっていたんです。これは資本主義の終わりなんじゃないかと個人的にはネガティブに感じていましたが、彼や彼女たちのおかげでファッション業界は潤っている。

そこで<LES SIX>はまだ誰もやったことがない会場として初めてのショーをホストクラブで開催しました。

「都市と時代の空気感」をコレクションに反映させることがデザイナーとしての役目だと思っていて、そのリアリティをアヴァンギャルドに表現するためにショー形式を選びました。

—川西さんから見た東京の面白さはどこにありますか?

川西:ファッションでいうと世界で一番古着が集まる都市です。

ここ数年の古着ブームでヨーロッパやアメリカの衣服だけではなく民族着や部族の衣装まである。世界を廻らなくてもあらゆる衣服が手に入ります。週に3、4回は下北沢と高円寺の古着屋に通っていますが全く飽きないですね。

2025年秋冬コレクションもリファレンスにしている古着がいくつかありますが、本物を所有していないと気が済まないのでどんなに些細なデザイン違いでも購入し、それら所有、保管するための倉庫を借りているぐらいです。

そういう意味でも「世界で一番面白い都市はどこか」と聞かれたら東京と答えますね。

売れるモノより誰も作らないモノへの好奇心

—川西さんがクリエーションで大切にしていることは何ですか?

川西:私がまだ見たことがないモノに興味があって、それらが世に出回らないのは「売れないから」が理由ですが<LES SIX>ではその考えを捨ててます。というのも自分が学生当時のハイブランドはよくわかっていなくてもワクワクしましたし、原宿のショップの「DOG」には今となっては「あれなんだったんだろう」と思うような面白いモノが売っていました。

自分が作り手になってわかったことですが、誰も作らないモノって一般的には「わからないもの」だと思うんです。だけどわからないまま受け手に投げることも大切なんです。

今はわからなくても5年後に理解できたらいいし、自由に解釈をすればいい。そうやって選んでくれる人の生活に入り込める余白がファッションにはあると思っています。

ブランドを始めたころ「かっこいい」だけでは納得がいかなかったし理解できなかったけど、最近は「なんかいい」という曖昧な感覚を大切にしてて、それはファッションにしかできない魅力だと思うんですよね。

—「わからないもの」という曖昧さは<LES SIX>のコレクションにどのようにプロダクトに反映されていくのでしょうか?

川西:例えば20万使うことだけ決めて古着屋を巡り、気になった服を買う。それらを並べて、染めるのか切り刻むのか、裏返しにするのか、どう加工にしたら面白くなるかを思考します。自分のお金で古着を買うのは、最終的に誰かに選んでもらうためにまず自分が買うという行為を行う必要があると思っているからです。

2025年秋冬コレクションではデニムの裏地のブランケットが表に侵食してみたら面白いんじゃないか、そこから発展させたらきっと見たことがないパンツになるのでは、というアイデアでした。

—2025年秋冬コレクションを発表したショーについて教えてください。

川西:ルックはアメリカの古着のディーラーをイメージしてアイテムの雰囲気とモデルキャスティングを行いました。モデルは私がストリートでスカウトしたり、スタッフの友人だったり全て素人です。ショー当日に2名が来られなくなったので大変でした(笑)。音楽は古くからの友人にショーのテーマに合った選曲を依頼し、フィナーレは聖教会の歌を流しました。

—コレクションのテーマはどのように決めたのですか。

川西:「アメリカ」、「宗教」、「南北戦争」というテーマは、昨今の政治や資本の流れを自分なりに解釈したことで生まれたものです。最近だとアメリカの関税引き上げや、戦争について考察しながら世界情勢の中で資金はどこに流れているのか、どこの国が得をするのかなどをスタッフと話しながら決めていきました。

例えばリーバイスのヴィンテージはめちゃくちゃ人気ですよね。でも、みんな創設者のリーバイ・ストラウスの話はしないですよね。なぜ、、、そういう話です(笑)。

—いま日本においてアメリカをテーマにすることの意味は何でしょうか。

川西:ファッション業界はリベラルなものしか評価されない時代ですが、それを一番アヴァンギャルドな方法で表現することを考えたら自然とテーマが決まりました。私は誰かにパッケージングされることが嫌いなんですが、私が生まれる前に決定していることはありますよね。

例えば日本は敗戦国であるとか。他国とどういった関係性なのかは歴史においては変えられない事実です。ただ日本の過去を繰り返しても仕方がないので、現代でどうやったら風刺として表現できるのか。それこそ日本で「アメカジ」が流行っていることすら疑って抗ってもいいと考えています。

2025年秋冬コレクションではアメリカにいそうなモデルに「HOW TO GET RICH FOR,,,」の文字が入ったアイテムを着てもらい、ランウェイを歩いてもらいました。ファッションを通じて「なんでなんだろう?どういう意味なんだろう?」と受け手が感じるようなきっかけは作っているつもりです。

ただ全ての人が理解する必要はないし、わからないことをワクワクしてもらったり、楽しんでもらえたらと思います。

—アメリカ保守側の思想だと捉えていましたが、日本にいながらアメリカを風刺するようなコレクションだったんですね。

川西:アメカジを疑っているものの経済として成り立っているし、大きく変えることはできない。だったらアメカジが流行っている現状と政治が接続してない日本のファッションシーンを逆手に取り「風刺的な表現が自由にできるツール」としてコレクションを俯瞰的に捉えています。

古着屋では傷があるものや銃創の痕跡、さらには血痕がある服をストーリー性と付加価値として積極的に探します。そのような工程はアートシーンでよく見られる表現方法ですが、近年のアートは商業的なデザインと近くなっていてアヴァンギャルドではないように感じます。アートも好きなんですが、ファッションの方がスピード感があり、私がコントロールできない広まり方をするので面白いです。

—<LANDLORD NEW YORK>のブランドディレクターを務めた川西さんは、現在のファッションの構造に対して<LES SIX>の立ち位置をどう考えていますか。

川西:誰もが知っているラグジュアリーブランドは巨大なグループの傘下で、莫大な資本をPRやインターネットカルチャー、SNSに投資し、セレブリティーに着せる。イメージ戦略によって商品の価値を上げています。

こういったファッションの構造に対して、全く違うやり方で経済を回していくというのは<LES SIX>を始めてから考えていることです。私は身近なお客さんが過去に買ってくれたものを覚えています。現在のファッションを動かしている本流に合わせなくても、好きな人たちが好きな服を買って、好きなように経済を回していける世界があってもいいですよね。公式インスタグラムも鍵をかけていますし、開いてもほぼ情報がないですから(笑)。

しかも日本ならコレクションの中にモラルやキャンセルカルチャーが有っても無くてもクリエーションができる。リテラシーがある人は気付くと思いますが、我々のコレクションは巨大な資本が集まる権力への抗いです。

ラグジュアリーブランドではできないデザインや表現、お客さんの熱量の高さには自信があります。

—『焼け跡世代』『全共闘世代』とブランドコンセプトで謳っているのはそういった思想だからなんですね。

川西:ブランド創設時に勢いで謳ったコンセプトなので、今は少し変わってきていますが、大きな権力や世間に抗う『全共闘世代』の姿勢や作品に心を打たれるんです。今でもモラルか法律かどちらが勝つのかのせめぎ合いに隙間はあって、そこに注目させることが現代のアヴァンギャルドなんじゃないかと。

例えば飲酒して車椅子に乗ることはどうなのかとか(笑)。車椅子は当事者の足である一方で、自転車の飲酒運転が禁止されているのと同じように危険なんじゃないか。どっちの言い分もわかるからこそ突っつきたい。

「<LES SIX>らしさ」はそういう感覚に近いと思います。

- Text : Keita Tokunaga

- Photograph : Kaito Chiba

- Edit : Yusuke Soejima(QUI)