苦手なものから生まれる独特な世界|現代アーティスト・束芋

広大な倉庫空間を舞台とした映像インスタレーションは、鑑賞者が光と音を頼りに空間を歩き回り、壁面や床面に映し出される映像を体験していく。本来は持ち込みを禁止された水や生物などを、アニメーションを通して持ち込む、映像インスタレーションならではの表現も見どころだ。

アートとアニメーションが結びつき、鑑賞者との多層的な関係が作品となる体験型インスタレーションについて束芋さんにお話をうかがった。

作品を観た人が自由に自分のものにしてくれるような可能性をたくさん残したい

QUI編集部(以下 QUI):新作のインスタレーションを体験させていただきましたが、光と音に誘導されながら4名の映像作品が広大な空間で展開されていく様子が、まるで演劇や舞台に入り込むような体験でした。また、徐々にアニメーションと現実とが混ざりあっていくような感覚も印象的な作品でした。映像が現実や体験とつながることは、束芋さんにとって重要な要素なのでしょうか?

束芋さん(以下 束芋):私たちは目の前にあるものを視覚的にとらえていて、視覚が感覚に響いていくんですよね。目の前にある、シンプルな光が現象として認識されていくというか。

物質がその場に存在するわけではないのに、現象として認識されて、私たちに影響を与えていることの面白さだったり、映像と身体との関係や体験というものは、自分自身、面白がっているものなので。そういったものは、必ず作品に取り入れています。

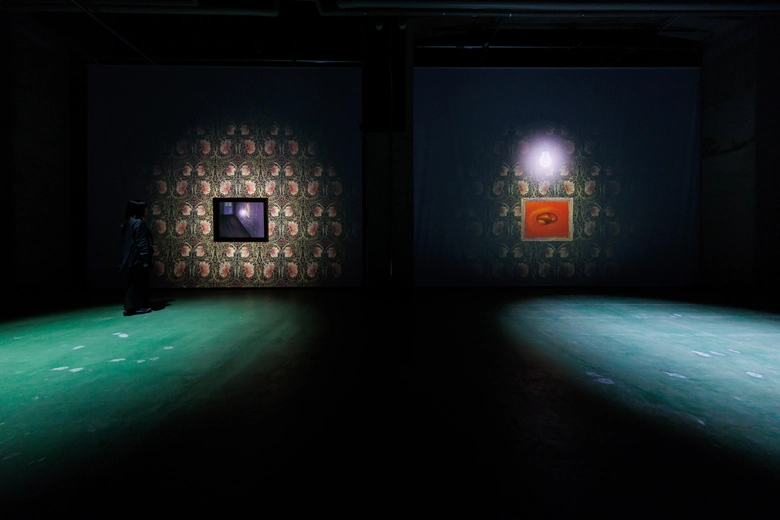

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

QUI:そうした視覚がさまざまな感覚に与える影響は、タイトルの「触れてなどいない(Touch on an Absence)」にもつながるようにも感じられました。今回のタイトルはどういった意味なのでしょうか?

束芋:今回、コラボレーションした3名の作家さんの作品の中にあるものは、いわゆる映画などのストーリーではなくてナラティブ、つまり“自分のストーリー”だと思ったんです。そこで、その言葉を調べていると社会構成主義という哲学的な話に繋がって、その説明の中に「触れてなどいない」という言葉が出てきたんですよ。

その説明自体は複雑で、私自身も言葉で誰かにはっきりと伝えられるようなものではないんです。でも、そこに書かれていたさまざまな要素が、私がアニメーションを作る体験や、アニメーションの良さとか、現実とアニメーションの違いなど、そういったものにフィットしていく感覚がありました。

「触れてなどいない」というタイトルをつけることは、かなり早めのタイミングで決めていました。その言葉の意味や、皆さんがその言葉を読んだときに感じるもの、実際の作品との関係などは、多様な可能性を持っています。

QUI:伝えられないけれどフィットする感覚というのは、アート作品を観たときに、うまく言葉にできなくても、観た人がそれぞれの感覚として感じ取れる様子にも似ていますね。

束芋:そうですね。映画は“ストーリー”を重視する部分がありますよね。私も映画や長編アニメーションも大好きですし、そういったところに注力して作ってらっしゃる方々もたくさんいらっしゃいます。

一方で、私がやりたいことは、そういったところとはかなり離れたところにあるんです。作品を観た人が自由に自分のものにしていってくれるような…そんな可能性をたくさん残して作品を作り上げたいと思っています。

コケるかもしれないけど、挑戦する方が私の人生自体が面白くなる

QUI:今回、3名とのコラボレーションは、束芋さんが審査員を務められた「新千歳空港国際アニメーション映画祭」の入選者にお声がけされて始められたそうですね。

束芋さんは、これまでにも舞台や小説といった異分野とのコラボレーションをされていらっしゃいます。今回は、アニメーション作家という比較的近い分野の方々とのコラボレーションをされて、違いはありましたか?

束芋:実は、近い分野でのコラボレーションって、何も生むことができない可能性があるんですよね。

今回コラボレーションした3名のアーティストはとても素晴らしい作品を作っているから、私は、その作家さんたちの今後の作品や活動をただ楽しみに観ていれば、一番気楽に楽しめるんですけれど。

でもやっぱり、自分の中で「全くダメかもしれないけど、めっちゃ面白くなるかもしれない!0か100か!」みたいなところに挑戦していきたくて。「大コケするかもしれないけれど、もしかしたら、ものすごい面白い展開があるかもしれない!」っていう直感でお声掛けをする感じでした。

QUI:ある意味、賭けのような部分もある挑戦だったんですね!

束芋:めちゃめちゃ賭けです!というか、いつもそうなんですよ。

自分がコントロールできる範囲だけで考えていれば、上手にコントロールできるようになると思いますし、技術も上がっていくと思います。でも、自分が作る面白さは停滞したままというか、それ以上にはならない。逆に、下がっていくんじゃないかなと思うんです。

やっぱり、新しい発見が絶対あるだろうことを、コケるかもしれないけど、挑戦する方が、私の人生自体が面白くなるかな、という感じです。

苦手なものをわざわざ選んでやってみる

QUI:束芋さんは、映像インスタレーションの分野でご活躍されていますが、大学時代にはデザインを専攻されていたそうですね。アニメーションの作品を制作されるようになったきっかけはどのようなものなのでしょうか?

束芋:私は、アニメーションは体質的には絶対に合ってない表現方法というか…コツコツ何かをやらなくちゃいけない制作過程は自分には向いてないだろうなと思ってたんです。でも、自分は絵が上手なわけでもなく、写真が上手に撮れるわけでもなく、映像を撮っても人並み以下で、 特に“これ”っていうものがなかったんですよ。

でも、逆にアニメーションを作るのに向いてない人間がアニメーションを作ったら、今までにアニメーションを作ってきた方々の作品とは違ってくるかなって思って。

自分が得意なことを伸ばしていったり、自分が好きなことをやっていったりというのが、多くの人が選ぶ道だと思うんですけれど。その逆で、自分が苦手なことをわざわざ選んでやってみて、みんなが行かない方向に行ってみたら、独特な世界が生まれるかもしれないなって。

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

QUI:苦手なものをわざわざ選んでやってみるなんて、先ほどの「コケるかもしれないけど挑戦することの方が面白い」というお話とも通じるようですね。

独特の表現と言えば、束芋さんの作品は、平面スクリーンの映像ではなく、立体的なスクリーンや、空間全体を使って表現されるのが印象的です。“映像インスタレーション”という表現をされるようになったのはどういったきっかけだったのでしょうか?

束芋:これもまた、同じ理由なんです。笑

今回のイベントでは、コラボレーションした3名のアニメーション作品もそれぞれ上映されましたが、あの方々は、平面の画面の中で、ものすごいパワーのある作品を作られるんですよ。私も、あのような作品を作れるなら絶対映像だけの作品を作ります。

でも、それができないって分かってたので、自分のできることをどんどん積み上げていったら、“映像インスタレーション”という形になったんです。

当時はまだインスタレーションという言葉も知りませんでしたが、技術はなくても色々なことをやってきたから、自分がやれることを全部一緒にしたらどうなるかな?という感じでやってみたら、それが手法としては独特で、私自身の手にも合っていたっていう結果だったんです。

コツコツやることはやっぱり苦手なんですが、作り上げた時、自分が作ったにもかかわらず、自分の作品の大ファンになるぐらいの驚きがあるんです。そんな作品を作れることを経験して、なおかつ、それがまわりにも評価していただけて。コツコツやることが、一番遠回りのようで、実は、超近道だったという感じです。

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

今までの“こうじゃなくちゃいけない”というものをいかに取り払えるか

QUI:本当に、学生時代から一貫したスタンスで制作をされていらっしゃるんですね。今回のコラボレーションを通じて、束芋さんご自身の表現にも影響はありましたか?

束芋:本当に原点に戻った感じです。大学生の時に、インディペンデントアニメーションを先生に見せていただいて、すごくワクワクした感じとか。一枚一枚、丁寧に描くことの楽しみとか。

キャリアを積んで作品をたくさん作っていくと、自分の中で“こうじゃなくちゃいけない”というものが結構できていたんですよ。でも、今回のコラボレーションでは、新しいことをやっていかないとうまく進まないところがあったんです。だからこそ原点に戻ったような感覚もありました。だから次は、今までの“こうじゃなくちゃいけない”というものをいかに取り払えるか?といったところに挑戦していくと思います。

QUI:今回の新たな挑戦を経て、これからのますますのご活躍が楽しみです。最後に、今後の活動予定について教えてください。

束芋:現在展示している、東京国立博物館 表慶館で開催中の『カルティエと日本 半世紀のあゆみ 「結 MUSUBI」展 ― 美と芸術をめぐる対話』に加え、今年の10月には、銀座にある「ギャラリー小柳」で個展を開催します。

それから、グループ展として9月に群馬の「原美術館ARC」での展示と、10月に髙島屋日本橋店で開催される表具師さんの展覧会の中でドローイング作品を展示します。また、12月には兵庫県立美術館でのグループ展「30年目の希望―19950117からのわたしたち(仮称)」で作品を発表します。

今年は新作もまだまだ作り続けていく予定です。

QUI:束芋さん、ありがとうございました。

束芋(たばいも)

手描きドローイングと日本の伝統的な木版画を思わせる色彩を用いたアニメーション・インスタレーションで知られ、現代日本社会に潜む問題をシュールでシニカルに表現。2011年、第54回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展に日本代表として参加。2006年にイスラエルのバットシェバ・ダンス・カンパニーのオハッド・ナハリンとのコラボレーションを皮切りに、様々な舞台コラボレーションに取り組んでいる。2016年、映像芝居「錆からでた実」(東京芸術劇場 シアターイースト公演)を舞踊家の森下真樹と共同演出。この舞台作品は、2020年に米国4都市を巡回した。2022年サーカスアーティストヨルグ・ミュラーとのコラボレーション作品「もつれる水滴」日本4都市、フランス4都市を巡るツアーが行われた。2023年にはコペンハーゲンのKunstforeningen Gl Strandにて、大型インスタレーション作品5作品とドローイング、油絵を展示した大規模個展も開催。

2024年10月にはギャラリー小柳での6年ぶりの個展も開催予定。

Instagram:@imo.studio

【開催概要】

束芋 新作映像インスタレーション 「触れてなどいない」

会場:寺田倉庫G3-6F(東京都品川区東品川2-6-10寺田倉庫G号)

日時:7月5日(金)~7月15日(月・祝)11:00~21:00

入場:一般 2,000円、学生(高校生・大学生・専門学生) 1,500円、子ども(小中学生) 1,000円

※本チケットには、WHAT MUSEUM鑑賞券が含まれます

※事前予約制

※学生チケットをご購入された方は学生証の提示が必要です

※安全上の理由から小学生以上の方のみの入場可能、中学生以下の入場は保護者の同伴が必要となります

チケット予約:https://artsticker.app/events/33365

Instagram:@warehouse_terrada

- Text : ぷらいまり。

- Photograph : Kei Matsuura(STUDIO UNI)

- Edit : Seiko Inomata(QUI)