アーティスト・上田暁子 – 堆積するイメージと、釣り上げられるものたち

アーティストの上田暁子氏は2018年、POLA美術振興財団の在外研修員としてベルギーに留学。本展では、ベルギー滞在中およびその前後に制作された作品に加え、本展のために新たに制作された新作も紹介されている。今回は、これらの新作について、また留学経験を通じた変化について話を聞いた。

複数の層を重ね、新しい試みで制作した新作

QUI編集部(以下、QUI):展覧会と同じタイトルの作品《もぐらのように釣りをする》は、幅1.4M、高さ2Mのとても大きな絵画作品ですね。

上田暁子(以下、上田):今回は、先に展覧会のタイトルを決めており、そのタイトルを反映した作品として本作を制作しました。

普段は、何を描くかを決めずに描き始めることが多いのですが、この作品では『もぐらのように釣りをする』というテーマをあらかじめ頭に置きながら、制作に取りかかりました。

自作の木枠に麻布を張り、その上に膠(にかわ)で下地を施していきました。膠は、麻を酸化から守るための下地材として用いたのですが、その物質自体の美しさに次第に惹かれていき、膠の色味も一つの層として即興的に残しながら描き進めていきました。

膠に水彩絵の具を溶かして描いたり、油彩の揮発性油を多く使って薄く描いたり、あるいは逆に絵具を厚く盛るように描いた部分もあります。こうした新しい色の重ね方に取り組む中で、これまでにない透明感を発見することができました。

《もぐらのように釣りをする》部分画像

QUI:透明感のある層が何層も重なり合い、作品に奥行きが感じられるのが印象的です。

タイトルもまた強く印象に残りますが《もぐらのように釣りをする》という言葉には、どのような意味が込められているのでしょうか?

上田:ベルギー滞在の前後に制作した作品全体を包括できる言葉として、このタイトルを考えました。

留学中の体験を通じて、自分が制作中に「層」を意識しながら、イメージが変容していく様子を観察していることに気づいたんです。それは、ベルギーで学んだ石版画に用いられる石灰石の「セディメンテーション(堆積)」という概念にもつながっているように思いました。石灰石は、海の中でサンゴの死骸などが堆積してできたもので、非常に繊細な層の集合体なんです。

ただ「セディメントロジー」という学術的な言葉をそのまま使ってしまうと、自分の制作にある野生的で荒々しい部分から少し離れてしまうようにも感じて…。そこで「釣り」という比喩を選びました。待つうちに、何かがふとアイデアとして釣り上がってくるような感覚が、自分の制作プロセスに近いと感じたからです。

また、地中という固体の中を泳ぐように移動し、ほとんど光を知覚することが出来ないとされている“モグラ”という存在も、最初は手探りで描き始める自分の制作スタイルにしっくりきました。

QUI:サブタイトルにもなっている作品《石が水になるまで》は、小さな5点のシリーズ作品で構成されているのですね。

展覧会風景

上田:こちらも、同様に木枠から自作しています。大きな木枠を制作した際に出た端材の小さな木材を使っていて、手作りならではの厚みがあり、普段描いている小さな作品とは異なる存在感があります。また、麻の乳白色のような色合いにも、石灰石を連想させる要素があり、今回はそうした素材の物質性に注目して制作しました。

《石が水になるまで》

《石が水になるまで》部分画像

『石が水になるまで』という言葉は、天文学的な時間のスケールで見れば、岩石も流動的な存在であり、液体のように動く⸻という考え方に由来しています。そうした長大な時間の流れの中で、山や石といった自然が生まれる。そのイメージから、人間の生きる時間軸をはるかに超えるスケールを想起させる言葉として、このタイトルにたどり着きました。

キャンバスが石灰石のように見えたことも、その発想とつながっています。

ベルギーへの留学で学んだ、一歩引いて制作を見つめること

QUI:2006年に武蔵野美術大学をご卒業された後、2018年に改めてブリュッセルの大学院に進学されたそうですね。国内でアーティストとしてのキャリアを重ねながら、再び海外の大学院に進学されたのは、どのようなきっかけがあったのでしょうか?

上田:大学卒業後に1年間パリで過ごした経験があり、そのときの海外での生活や、日本の外から見える景色、ヨーロッパの雰囲気や住み心地がとても印象に残っていました。いつかまた海外に行けたらと思っていたこともあり、ブリュッセル王立芸術アカデミーを第一志望として、ポーラ美術振興財団の若手芸術家在外研修助成に応募したんです。

QUI:ベルギーのどのようなところに惹かれたのでしょうか?

上田:まず言語の面では、以前の留学で親しんだフランス語が使われていることがひとつあります。また、ヨーロッパのさまざまな都市へアクセスしやすく、多様な場所に作品を観に行ける点も魅力でした。でも一番大きかったのは、ピーテル・ブリューゲル、ヒエロニムス・ボス、ヤン・ファン・エイクといった、フランドル地方や北方ルネサンスの巨匠たちなど、自分が影響を受けてきた画家たちが生まれた土地だったということですね。

QUI:実際に留学を経て、作品や制作プロセスに変化はありましたか?

上田:それまでは、かなり“体当たり”で描いていて「できた!」という直感的な完成感があったんです。

でも留学中は、自分の制作を少し距離を置いて客観視するような授業やワークショップが多く、論文執筆なども含めて、自分がどんな関心から作品をつくっているのかを見つめ直す機会になりました。

QUI: 今回の制作では「ルールを設け、それに則って描く」といったアプローチをされたとも伺いました。そうした方法も、留学を通して「一歩引いて制作を見つめる」ことから生まれてきたのでしょうか?

上田:そうですね。絵の中だけでなく、絵の“外側”や“枠組み”といった部分、一体どこまでが「絵」なのか?ということを考えていく中で、制作にルールや決まりごとを取り入れることで、冷静に向き合えるようになったんです。日本で、ひとり家で描いていた頃にはなかなかできなかった発想でしたが、ブリュッセルでは教授が一人ひとりに合わせて丁寧に指導してくださって、自分の興味関心に正面から向き合えるよう、背中を押してもらえたと感じています。

絵とのキャッチボールで生まれる、思いがけない驚き

QUI:作品を制作される際には「何をどう描くかを決めずに描きはじめる」とお話しされていましたが、そのような描き方は、いつ頃からされているのでしょうか?

上田:もともと、自然とそうなっていたんです。

予備校では「下絵を作って、それを元に作品を仕上げていく」という流儀がありましたが、自分にはどうしても違和感がありました。たぶん、私にとって「描くこと」は、「自分と絵とのやりとりに没頭すること」だと考えているからだと思います。そこに下絵を挟んでしまうと、下絵を再現することが目的になってしまう。それは、私が本当にやりたいことではありませんでした。

私にとっては、描く中で「掘り出していく」ような感覚がとても大切なんです。そして、頭の中にあるイメージをキャンバス上にそのまま再現しても、なかなか期待を超えるものにはならないんですよね。なぜなら、そこには「自分自身の驚き」が欠けてしまうから。私は制作を「絵とのキャッチボール」と表現することもあるのですが、そのキャッチボールを続けるなかで、思いがけない発見や驚きが生まれることが、私にとって何よりも重要なんです。

QUI:「絵とのキャッチボール」という表現、とても素敵ですね。制作の過程で、作品は常に変化し続けているように感じますが、上田さんご自身にとって「完成した」と思えるのは、どのような瞬間なのでしょうか?

上田:本当に難しい問いですね…。正直なところ、いちばん恥ずかしいパターンは「締め切りが来たから」です。笑

でも、それ以外で「完成とは何か」と聞かれると、ずっと考え続けているテーマでもあります。

私の場合、最初は何も決まっていない、まったくのカオスから描きはじめるのですが、途中でふと、自分の頭の中にあった忘れられない言葉や、あるテーマ、印象に残っていた情景や音楽などと、作品がつながる感覚が訪れることがあります。そのとき「橋がかかる」ような感覚があるんです。まだ「完成」ではないのですが、そこから先の道が見えてくる。地図ができあがるような瞬間です。

そこから本当の完成にたどり着くまでには、まだ長い時間がかかるのですが、こうした発見の瞬間がないと、私にとっての「完成」は訪れないのだと思います。

QUI:最初のカオスな状態から、何かを「取り出せた」という感覚でしょうか?

上田:まさに、そんな感じです。もぐらが「釣った」瞬間、ですね。

まだ解けない絵画の謎を、人生を費やして解いていきたい

QUI:最後に、上田さんが作品を制作するうえで、もっとも強いモチベーションになっているものは何でしょうか?

上田:私は平面の絵画作品を中心に描いていますが、人間は洞窟壁画の時代から何千年にもわたって絵を描き続け、それを見つめ続けてきました。それでもなお、絵画にはまだ解けていない謎や、不思議さがあるように思うんです。たとえば、時間や空間を伸び縮みさせるような表現や、絵の中でしか成立しない構造など。それは、宇宙の謎が未だ解明されていないのと似ていて、私にとっては一生をかけて向き合っていきたいテーマです。

また、現実の中ではどうしても抗えない時間の流れのなかで、取りこぼしてしまったことや、間に合わなかったこと、叶わなかったこともあります。でも絵の中では、それらを思考実験のように「復習」することができるし、場合によっては「復讐」のような意味合いも込められる。私はそこに「陽気な復讐心」のような感覚を見い出していて、絵画を、そうした思考と造形の実験場として捉えています。

それが、自分の制作のモチベーションになっているのだと思います。

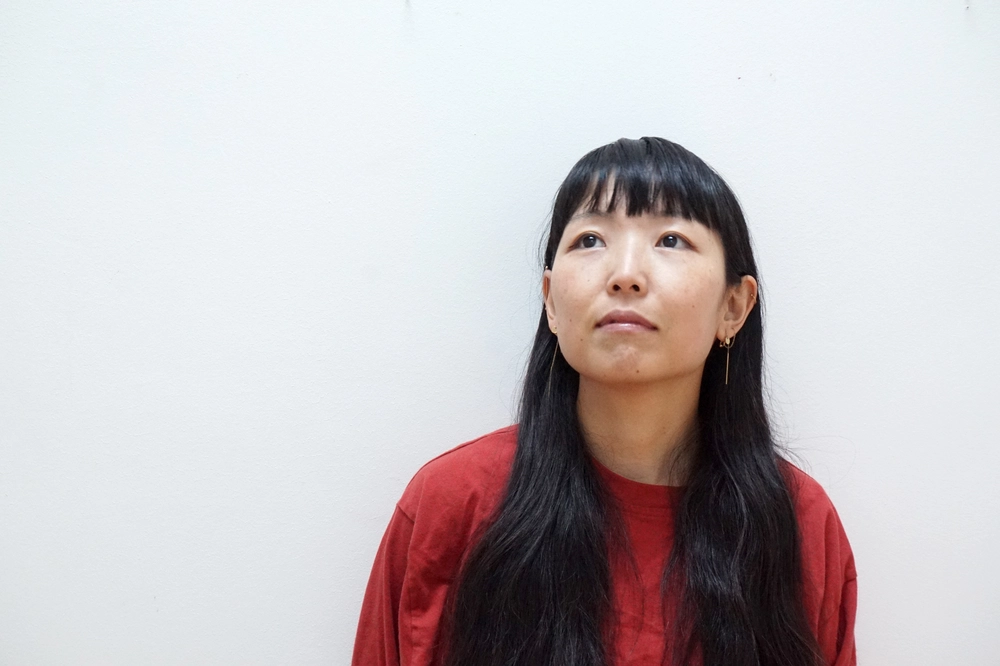

上田 暁子

1983年 京都府生まれ。

2006年武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。2020年ブリュッセル王立芸術大学院絵画科修士課程、2023年同大学院の石版画科修了。上田は絵画を単なる再現や表象の手段とは捉えず、何かの事象が変質・変容していく過程やその瞬間、あるいはその成り行きの表現手段として追求する。初期作品でみられたような、静止した画面の中に時間や動きや出来事の連続性を定着させる試みは、近年予測不能な変化や即興性を取り入れた既視感と未視感との往還へと発展している。上田暁子の作品は早くから注目を集め、2009年シェル美術賞展で家村珠代審査員賞、2011年のVOCA展で大原美術館賞を受賞。2018年にはPOLA美術振興財団の在外研修員としてベルギーに留学、以降はベルギーや上海での個展など、国内外へと活動の場を広げている。

Instagram:@_akikoueda

「Fishing as a Mole Does ‒ Until Stone Becomes Water ‒『もぐらのように釣りをする ‒ 石が水になるまで ‒』」

会期:2025年7月26日(土)〜9月13日(土)

会場:KOTARO NUKAGA(天王洲)

住所:〒140-0002 東京都品川区東品川1-32-8 TERRADA Art Complex II 1F

開廊時間:11:30〜18:00(火〜土)

休廊日:日・月・祝、夏季休廊(8月10日〜8月18日)

Instagram:@kotaro_nukaga

- Text : ぷらいまり。

- Photograph : Kaito Chiba

- Edit : Seiko Inomata(QUI)