オルタナティブな服に宿る、選ぶ自由とつくる意思の物語|Rakuten Fashion Week TOKYO 2025A/W

SNSの普及により、情報は一つの流れにまとまらず、無数に枝分かれしていく。

ファッションもまた、「正解」を追う時代ではなくなりつつある。

そんな今、改めて問いたいのは、何を着たいか、というより、自分はどうありたいのか。

その選択には、流行ではなく、自分の感覚や価値観が関わってくる。

ただし、主体的に選ぶには選択肢が必要だ。

トレンドの外側で、オルタナティブな視点を提示するブランドがいるからこそ、自分の感覚に正直でいられる。

だからこそ今、流行と距離を置きながら、自らの思想や美意識を軸に服をつくり続けるインディペンデントな存在に注目したい。

今季のコレクションでは、そうしたデザイナーたちの強い想いが服を通して伝わってきた。

その中から、特に心に残った3つのブランドを紹介したい。

<pillings(ピリングス)>:煌びやかな世界で、庶民の生活に光を当て纏う

ブランド創設から10年を迎えた今季のショーは、<pillings>がこれまで積み重ねてきた表現と技術の集大成となった。

ニットブランドにとって「ピリング(毛玉)」は、本来であれば商品価値のないものとされる。だが、日常生活の中で生まれる毛玉は、単なる劣化なのだろうか。それは、愛着の証とも言えるし、着古して他に選択肢がない状態とも考えられる。そんな毛玉が生まれるほど着込まれた服に宿る“生活感”に着目し、それをブランドのアイデンティティとしてきた。

私たちの日常を見透かしているかのような装飾性が、心を揺さぶる。乾燥機で波打ったジップ、ポケットの裏地が飛び出たパンツ、ボタンを留めたまま洗って変形したシャツ、脱ぎっぱなしの靴下。怠惰な生活の中で生まれる“欠点”を、デザイナー村上氏は“愛着”として肯定し、デザインへと昇華させているのだ。

とはいえ、“愛着”という言葉だけでは語りきれないほどの圧倒的な造形美がある。素材や加工、編み方の研究と、最新の高度な技術を取り入れ、幾度となく試験を重ねることで、これまでに見たことのない魅力を追求した結果なのだ。その服はまるで彫刻のような存在感を放ち、私たちに距離を感じさせる一方で、どこか懐かしさや親近感を宿している。それこそが、<pillings>の美学である。

ファッションとは本来、貴族文化に根ざした煌びやかな世界だ。その中に、庶民のどうしようもない日常を持ち込み、コレクションとして肯定してみせる<pillings>。決して万人が認める“美しさ”ではないかもしれない。けれども、日々の何気ない瞬間を切り取り、それが誰かにとっては安らぎとなり、また誰かにとっては心のざわつきを引き起こす。

そんな“庶民の心”に寄り添い、ときに揺さぶる<pillings>は、東京にとどまらず、世界でも類を見ない存在だ。ブランド創設から10年を経て、これまで培ってきた技術と表現を結実させ、さらなる進化を遂げている。煌びやかなファッションの世界において、<pillings>が描くのは、誰もが共感できる“私たち”という主体。ファッションとはかけ離れた生活感の中にある欠点や、なんでもないけれどなぜか気になるものに光を当て、それを日常にエレガンスとして纏わせる、唯一無二のブランドである。

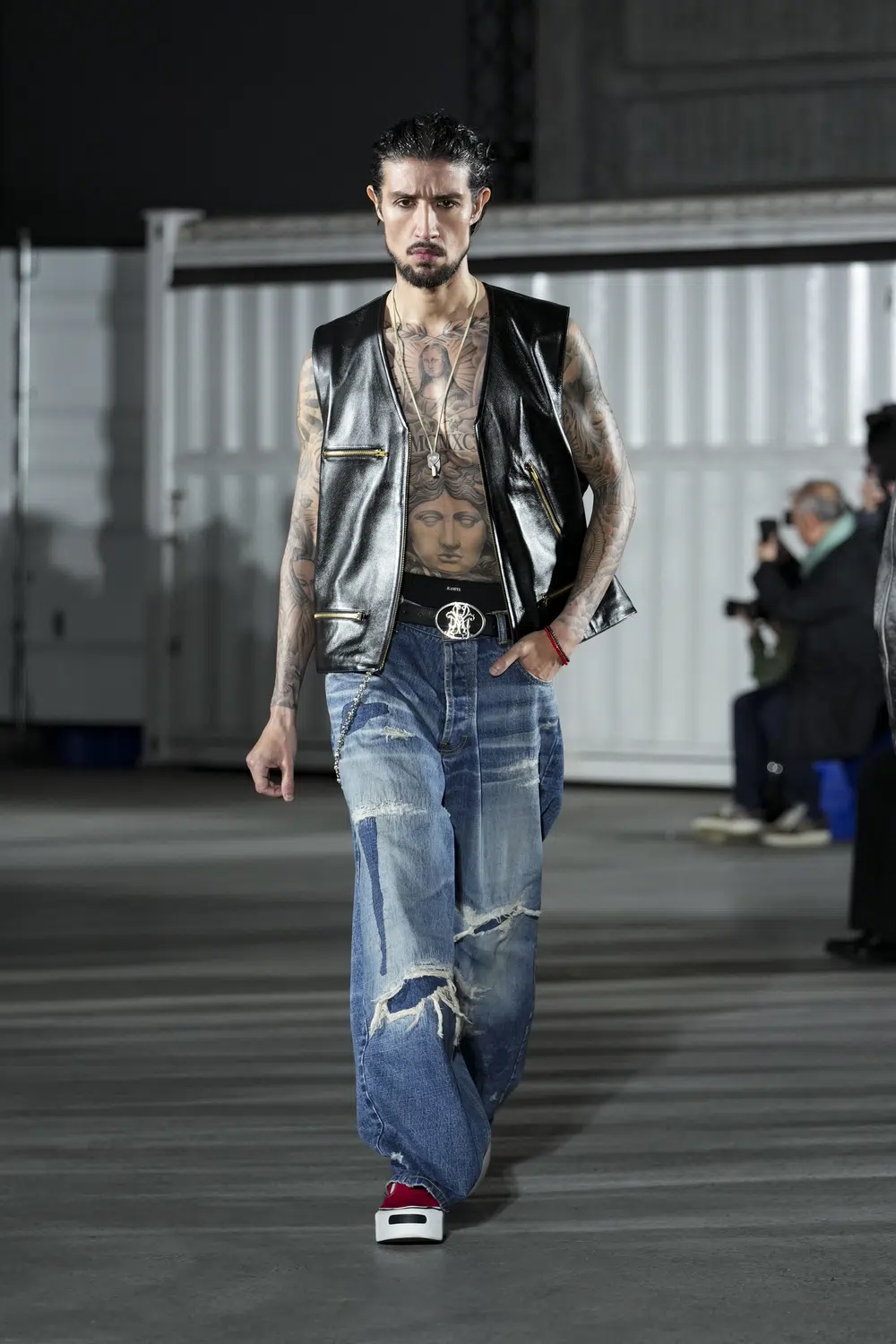

<KAMIYA(カミヤ)>:高層ビルが並ぶ都市で己を貫くメッセンジャー「神谷族」が駆け抜ける

高層ビルが立ち並び、無数の窓に映る光が交錯する都市の風景。

ビジネススーツの群れを縫うように疾走する職業「メッセンジャー」たち。

彼らは、情報や物を誰よりも早く運ぶことで社会を成立させるために不可欠な存在でありながら、都市のルールにただ従うだけの存在ではない。

色褪せたバッグ、ボロボロのジャケット、擦り切れたパンツ、天然のドレッドヘア。

彼らの装いは、生き方を象徴する鎧であり、自由の証でもある。

労働階級が浮き彫りになる都市にいながら、単なる労働者として終わることなく、主体性を貫くその姿に、デザイナー・神谷氏は強く感銘を受けた。

今季の<KAMIYA>は、そんなメッセンジャーたちのスタイルにインスピレーションを得ている。資本主義のシステムの中で最も効率的に動きながらも、ただの歯車ではない彼ら。

スローガンがプリントされたTシャツ、個性を主張するピンバッジ、労働の証として刻まれたデニムの擦れ——すべてが彼らの哲学を体現している。

コレクションが描くのは、彼らの労働着からにじみ出る、70年代のヒッピー精神が息づくスタイルだ。自由を求め、社会の枠に縛られず、既存の価値観に疑問を投げかける生き方。

クラッシュ加工がプリントされたパーカー、MA-1に垂れるフリンジ、ネクタイを締めた幼い少年がいれば、タトゥーの入った素肌にレザーベストを着たワイルドな大人もいる。

都市のスピード感とボヘミアンな解放感が交錯する。それは、ブランドが大切にする古着やボロの美意識であり、デザイナー・神谷氏の等身大の姿でもある。

服を纏うということは、自らの哲学を纏い、他者に向けてメッセージを発信すること。

そして、ファッションは人から人へと伝染していく力を持っている。

先シーズンでブランドのアイデンティティが確立された今、次のステップへ進む前に、神谷氏はこれまでブランドを着てくれた人、支えてくれた人、言葉にしてくれた人、そしてショーを見た人——「すべての人がメッセンジャーであり、主人公である」という想いを、ショーに込めた。

フィナーレでは、モデルたちが型の異なる自転車に乗って再登場。

日本の不良・暴走族ならぬ「神谷族」を体現するかのようだ。

モデルという役割を終えた彼らはランウェイを駆け抜け、笑顔を取り戻しながら、一人ひとりが主体性を持ち、このショーの主人公として誇らしく去っていった。

<KAMIYA>らしい、男くさく力強い幕切れだった。

<Chika Kisada(チカ キサダ)>:社会的理想を追いながらも、欲望を叶える「バービー」に想いを馳せて

暗闇の中、低音が観客の胸を打ち、一筋の光がランウェイを照らし出す。

その光の中を、汗ばんだ肌、周囲を威圧するようなオーラを放ちながら、モデルが堂々と歩く。

まるで静寂に包まれた夜道を抜け、誰にも邪魔されることのない魅惑的なナイトクラブへと誘うかのようだ。

ファーストルックは、ナイロンジャケットに、内側にパニエやクリノリンのようなボリュームを形成したチュールスカート。

髪は乱れながらも、かすかにシニヨンヘアの名残を留める。

その姿は、デザイナー・幾左田氏が培ってきたバレエの舞台、あるいは厳しい練習を終え、衣装を着替える時間も惜しんでジャケットだけを羽織り、颯爽と外へ飛び出した瞬間のようだ。

クラシックバレエは、美を極限まで追求する芸術であり、演者は頭の先から爪先まで神経を尖らせ、伝統的な役割を全うする世界。

しかし、その厳格な枠組みから離れたとき、人は「何者でもない自分」として心を解放することができる。

クラブミュージックに身を委ね、役割から解き放たれる時間の中で、モデルたちは少しずつ主体性を獲得し、内に秘めた欲望を滲ませていく。

人は「役割が終わり、欲望が始まる」という心が移ろう時間にこそ、生々しい感情が装いと態度に表れるのではないか。

ランウェイを服を見せるだけの場にとどめず、強い意志を持ち、目的地に向かうようなドラマティックな演出として捉え、モデルたちの心情や情景までもが観客の頭の中に浮かび上がる。

バレエという厳しい伝統の世界に生きてきた幾左田氏にとって、その枠から降りて手にした自由や解放感は、私たちが想像するよりもはるかに鮮烈なものだったのだろう。

自由とは、「自ら何者かになる」という意志の中にこそ宿るものなのだ。

そのメッセージは、モデルたちが手にしていた「バービー人形」にも通じる。

バービーは、完璧なボディを持ち、理想の女性像を象徴する存在だ。

一方で、現代社会では多様性が尊重される風潮の中で、画一的な美の押しつけに対する反発も生まれている。

しかし筆者は、「多様性が認められるのであれば、理想的な美を追求することも許されるべきだ」という考えを、バービー人形を通して伝えたかったのではないかと感じた。

幾左田氏にとっての「バービー」とは、バレエという完璧な美を追い求めた自身の姿でもあり、

同時に、「着せ替え」の自由さから、自ら主体性を手に入れるツールとしての「洋服」の力を伝えているようにも思える。

つまり現代においてバービーは、単なるおもちゃの枠を超え、自己を投影し、夢や理想を体現するメタファーとして機能しているのだ。

今季のショーは、「理想と現実」「演者と素の自分」といった二面性を肯定し、現代女性が持つ多様な側面を浮かび上がらせた。

ラストを飾ったのは、高いウエストラインで仕立てられたトレンチコート。チュール素材の装飾が施され、まるで重力に逆らう翼のようだった。

それは、自らの意志で自由を手にした者の象徴のように見えた。

pillings 2025AW COLLECTION RUNWAY はこちら

KAMIYA 2025AW COLLECTION RUNWAY はこちら

Chika Kisada 2025AW COLLECTION RUNWAY はこちら

- Text : Keita Tokunaga

- Edit : Yusuke Soejima(QUI)