「内面を描いた抽象画の先駆者」ワシリー・カンディンスキー|今月の画家紹介 vol.23

今回のアーティストはワシリー・カンディンスキー。抽象絵画の先駆者として知られ〈何が描かれているのか分からない絵〉を初めて本気で描いた人物でもある。その表現は難解に見えるが、実は〈音楽のように心に響く絵画〉を目指した結果だった。

ここでは、ロシアで法学者の道を歩みながらも30歳を過ぎて画家へと転身し「抽象」という未知の世界を切り拓いたカンディンスキーの生涯と思想をたどっていこう。そこから浮かび上がるのは「見る」という行為の意味そのものに挑んだ、ある芸術家の挑戦の記録である。

ロシアの画家。(1866年12月4日-1944年12月13日)

美術理論家でもあり。抽象絵画の創始者とされる。ドイツ及びフランスでも活躍し、のちに両国の国籍を取得。画家のガブリエレ・ミュンターのパートナーとしても知られている。

モスクワで芽吹いた感性、ミュンヘンで覚醒する

カンディンスキーは1866年、ロシアのモスクワに生まれた。幼少期から音楽と色彩に対して強い感受性を示し、ピアノやチェロに親しんでいたという。とりわけ彼は「音に色を感じる」共感覚の持ち主だったとされ、この特性は後の作品世界に大きな影響を与えた。

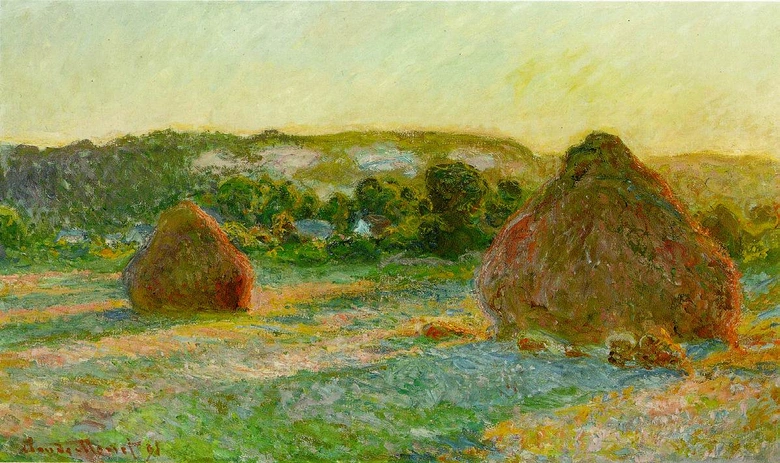

青年期には法学を学び大学教授としての道を歩み始めるが、30歳を目前にして画家になる決意を固める。彼にとって転機となったのは、印象派の巨匠クロード・モネの《積みわら》を目にしたことだった。

モチーフが曖昧に描かれているにもかかわらず、なぜか美しさだけが胸に響く。その体験こそが、後年彼がたどり着く「形からの解放」への第一歩だったのだ。

1896年、彼は美術を学ぶため、ドイツ・ミュンヘンへ移住する。そこで色彩理論やフォルムの研究に打ち込みながら、自らのスタイルを模索していく。初期の代表作《青騎士》には、写実と象徴性のあいだで揺れる作風を保ちながら、内面世界をキャンバスに投影しようとする試みが見て取れる。

1909年にはミュンヘンで前衛芸術家集団「新芸術家協会」を設立し、抽象表現への探求を本格化させていった。

「抽象」への飛翔、内なる響きを描く

1910年前後、カンディンスキーの絵画は決定的な転換点を迎える。彼は、長く絵画を支えてきた「対象を描く」という前提そのものを疑い始めていた。

山や人物、騎士といったモチーフは、もはや彼にとって必須ではなくなった。「絵画が本当に表現すべきものは、外界の形ではなく、内面に生まれる感情や精神の振動ではないのか」。その問いが、彼を抽象へと押し出していくのである。

この時期に制作された作品のひとつが、水彩による抽象作品、いわゆる最初期の抽象画だ。そこでは風景や人物の痕跡はほとんど姿を消し、色斑や線が画面を漂う。描かれているのは「何か」ではなく、「状態」や「動き」に近いものだった。絵画が再現から解放され、感覚そのものを直接伝えようとする瞬間である。

こうした実践と並行して、1911年に刊行されたのが理論書『芸術における精神的なものについて』であった。

ここでカンディンスキーは、色彩や形態を単なる視覚的要素としてではなく「精神に作用する力」として捉え直す。例えば、「青は静けさや深遠さを呼び起こす」「黄色は緊張や高揚をもたらす」といった感覚を、理論として言語化していった。

彼は「内的必然性」という言葉を繰り返し用いている。これは、芸術とは外面的な描写ではなく、作家の内面から湧き上がる衝動によって生まれるものだ、という考え方である。その衝動に忠実である限り、たとえ形が失われようとも、作品は成立しうる――その思想が、抽象絵画へとつながっていった。

制作面では、この頃のカンディンスキーは「印象」「即興」「コンポジション」という三つの区分を、意識的に使い分けていた。

「印象」は、自然や外界から受けた感覚を出発点とする作品であり、なお現実との接点を保っている。

一方で「即興」は、事前の構想を極力排し、感情の高まりや精神の動きをそのまま画面に落とし込む試みだった。

そして「コンポジション」は長い時間をかけて緻密に構成された、いわば精神的な交響曲とも呼ぶべき作品群である。

こうしてカンディンスキーの作品は、徐々に「何が描かれているか」を問う絵画から、「何が感じられるか」を問い返す絵画へと変化していく。色彩は感情を呼び起こす音となり、線や形は画面の中でリズムを刻む。鑑賞者は意味を読み取るのではなく、作品の前で自らの内面がどのように揺れ動くかを意識させられるようになるのだ。

1913年には彼の作品で最も複雑といわれる《コンポジションVII》を制作した。

直感と構成が激しく交錯する、圧倒的なスケールの作品である。縦200センチ、横300センチを超える巨大なキャンバスには、渦巻くような色彩の流れと、爆発的な筆致が躍動している。

宗教的主題である「復活、審判、昇天」を土台としながらも、そこに具象性はほとんど残されていない。象徴的なモチーフの断片は、あくまで内的世界の響きとして再構成され、画面全体がまるで音楽のようにうねる。

後年、彼自身がこの作品を「音楽的交響曲のような構築」と語ったように、視覚を超え、聴覚や精神にまで訴えかける迫力を備えた作品である。

バウハウスでの成熟と弾圧の時代、幾何学と色彩の建築

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、外国人だった彼はドイツからロシアへ帰国する。

しかし革命後のロシアでは、抽象芸術が「人民に理解されないブルジョワ的芸術」とみなされ、厳しい立場に追い込まれていった。表現の自由は次第に奪われ、政治と芸術のあいだに生じたすれ違いに限界を感じた彼は、1921年にふたたびドイツへと戻る。

そして彼が招かれたのが、ワイマール共和国時代の先進的な教育機関、バウハウスだった。

そこでは建築、デザイン、工芸、絵画といったジャンルを横断する教育が行われ、カンディンスキーは色彩学と形態学を担当する。授業では、三角形・円・正方形といった基本形態に色彩を対応させ、感情との関係を探るなど、理論的な探究が続けられた。

この時期の代表作に《黄・赤・青》がある。タイトル通り三原色を軸に、幾何学的な図形が複雑に組み合わされており、絵画というよりも「色彩の建築物」と呼びたくなるような構成美を備えている。

だが1933年、ナチス政権の台頭によってバウハウスは閉鎖され、カンディンスキーはフランスのヌイイ=シュル=セーヌへと亡命する。ここから、彼の最後の創作期が始まる。

晩年のフランスで開花した自由、晩年様式と「見ること」の彼方へ

1933年、バウハウスの閉鎖を受けてナチス政権下のドイツを離れたカンディンスキーは、パリ郊外のヌイイ=シュル=セーヌへと移り住んだ。彼の人生最後の10年間は、この静かなアパートメントの一室を拠点としながら、絵画的探究の密度をいっそう高めていく時間となった。

この時期のカンディンスキーの作品には、かつてないほどの構成的完成度と、色彩の柔らかさが宿っている。画面には幾何学的なフォルムが漂い、しなやかな曲線や点描、パステル調の色彩が重なり合う。

彼はスラヴ民俗芸術やロシアの宗教的象徴、さらには顕微鏡で覗いた微生物のかたちや、宇宙的な天体図など、さまざまな視覚言語を融合させながら、「普遍的な形象」を編み出そうとしていた。

とくに重要なのが、1936年と1939年に制作された《コンポジションⅨ》《コンポジションX》という二点の大作である。

《コンポジションⅨ》では、鮮やかな曲線と黒の強いコントラストによって、胎児を思わせる中心的モチーフが画面に浮かび上がる。そこには「新たな生命」や「宇宙的な誕生」といった象徴が込められ、構成要素の一つひとつが緊張感を孕みながら互いに響き合っている。

一方、《コンポジションX》では、色彩はさらに抑制され、静けさを湛えたパステルトーンが画面全体を覆う。大小の幾何学的モチーフが宙に浮かび、そこに散りばめられた「星の破片」のような形態が、詩的な象形文字のようにリズムを奏でている。これは、カンディンスキーにとっての〈視覚の音楽〉が、静謐さとともに昇華された姿だった。

晩年の彼は「目に見える世界の描写」から完全に距離を取り、形と色を通して〈魂の言語〉を語ろうとしていた。また、1941年に描かれた《さまざまなアクション》では、カートゥーンのような愛らしさと幾何学的な緻密さが融合し、まるで生命体が音楽の中で踊っているかのような画面が展開されている。

この頃の作品群には、過去の様式を回顧するかのような要素も見られるが、それは単なる回帰ではない。彼が長年追い求めてきた芸術理念である色彩、形態、スピリチュアルな次元、そして音楽性を、ひとつに統合しようとする試みだったのである。

晩年のパリで、カンディンスキーは「宇宙の構造を芸術で奏でる」かのように筆を取り続けた。その作品群には、戦争の影も政治的弾圧も入り込むことのない、普遍的で抽象的な静けさが脈打っている。彼がその先に見ていたのは、世界の喧騒とは隔絶された、人間の内的宇宙との対話だったのかもしれない。

そして1944年、第二次世界大戦下のパリで、カンディンスキーは静かにこの世を去る。公式な追悼も展示も行われることはなく、その最期は戦火の影に埋もれるようなものだった。

カンディンスキーのまなざしと現代への問い

美術史の中で、絵画は長らく「何を描いているか」が重視されてきた。だがカンディンスキーは、その常識に真っ向から異を唱えた。これは間違いなく、画壇にとっては革命だ。そこが、カンディンスキーのすごいところである。

さて、ものすごく話を広げてしまうが、カンディンスキーの作品を見るたびに私は「アートとビジネスの境界はどこか」を考えてしまう。画家だけでなく、すべてのアーティスト・クリエイターに共通するテーマだ。 私の個人的な意見としては「作品の対象が自分に向いているか、鑑賞者に向いているか」だと思っている。自分に向けて描いた作品はどれもアートだ。しかしひとたび「見る人にウケたい」「バズりたい」と考えた時点で、それは商業的な側面を持ってしまう、と考えている。

この点でいうと、カンディンスキーやヒルマ・アフ・クリントの絵画は、まさに世界で初めて「内面を完全にキャンバスに落とし込むこと」を成功させた作品だ。抽象絵画は、一見すると難解だ。何を描いているのか分からないことも多い。しかし、その〈分からなさ〉こそが余白であり、私たち自身が思考するスペースとなっている。

正直なところ、最近は作品に対して〈わかりやすさ〉が求められすぎていると感じる。その背景には「SNSでバズりやすい」「キャッチーじゃないと売れない」などがあるだろう。確かに、明確なメッセージを受け取りやすい。しかしこうした商業的な作品は「かわいい」や「すごい」で終わる。つまり脳みそを一切使わず、すぐに消費される存在だともいえる。

その点、抽象絵画は贅沢だ。カンディンスキーの作品の前に立ち、素直かつプリミティブに「この作品から感じる感情」を受け取ってみて欲しい。その答えはそのまま、今の自分の心の状態を映しているはずだ。抽象画は余白が多いからこそ、思考の余地が生まれるのだ。だからこそカンディンスキーの作品は消費されない。そして、一人で静かに向き合うことで「自分の内面の鏡」になる。

普段はSNSのショート動画に慣れている人にこそぜひ一度、カンディンスキーの絵の前で立ち止まって「答えのない感情」と対話してみてほしい。

- Text : ジュウ・ショ

- Edit : Seiko Inomata(QUI)