「楽園を求め続けた反逆の画家」ポール・ゴーギャン|今月の画家紹介 vol.19

今回の画家は、文明社会に背を向け、南国のタヒチに理想郷を求めた画家、ポール・ゴーギャン。ゴッホとの事件が印象的で、彼の名前を知っている方は多いことだろう。しかしなぜ彼の作品が近代美術に大きな影響を与えたのか、深くは知らない方も多いかもしれない。ゴーギャンの芸術は、単に美しい南の島の風景を描いたものではない。その背後には、安定した生活を捨ててまで自らの表現を追い求めた波乱の人生と、文明への鋭い問いかけが隠されている。ここではゴーギャンの数奇な生涯と、彼が絵筆を通じて見つけようとした「楽園」の世界を紹介する。

フランスのポスト印象派の画家。(1848年6月7日-1903年5月8日) 印象派を経て鮮やかな色彩と大胆な構図を特徴とする独自の象徴的表現を確立。ブルターニュやタヒチで制作し、特にタヒチの人々や風景を描いた作品は有名である。その革新的な作風はピカソら後世の芸術家に強い影響を与えた。

株式仲買人から画家へ、異色の転身

ゴーギャンの人生は、その始まりから国際的で波乱に満ちていた。

1848年にパリで生まれた彼は、政治的な理由で一家がペルーへ亡命するも、その航海中に父が急逝してしまう。6歳までをペルーの特権階級の家庭で過ごした経験は、後の彼のヨーロッパ文明への懐疑心や、異文化への関心の原点となったと考えられる。

7歳でフランスに戻った彼は父方の祖父の家で生活をするようになる。13歳になるとパリの海軍予備校を受験するが失敗。その後は商船の水先人見習いになり、航海士として世界を巡るようになった。1867年、19歳のときに母が亡くなってしまい、ゴーギャンはフランス海軍に入隊。彼の10代から20代前半までは「海の男」という感じで、世界中を行き来していた。

その後、23歳で母の交際相手だった男の紹介により、パリで株式仲買人として大きな成功を収める。25歳で結婚、翌年には子どもが生まれ、実業家として31歳のころには、当時で6万フラン程度の年収があるほど成功を収めた。やがて、趣味で絵画収集を始めるうちに自身でも絵筆を執るようになる。当時、ゴーギャンが住んでいたパリ9区には印象派の画家たちも多く、カミーユ・ピサロら印象派の画家たちと交流を深めるようになった。

順風満帆な人生を送っていたゴーギャンだったが、1882年、34歳のころにパリ株式市場の暴落が起きる。これが彼の運命を大きく変えた。経済的な転機をきっかけに、ゴーギャンは安定した実業家の道を捨て、画家に専念することを決意したのだ。

それは芸術への強い情熱の表れであったが、同時に極貧生活の始まりでもあった。1885年からは妻の稼ぎで生活をするほど貧困に陥ってしまう。

ブルターニュとゴッホ、独自の画風を求めて

画家として生きることを決めたゴーギャンは、1885年にフランス北西部のブルターニュ地方ポン=タヴァンに移住する。このとき、この地で彼は、見たままの現実を写し取る印象派の手法に飽き足らず、想像力や感情を重視する独自のスタイルを模索し始めた。

彼は「芸術とはひとつの抽象なのだ」と語り、記憶や観念に基づいて平坦な色彩と太い輪郭線で描く「総合主義」と「クロワゾニスム」を確立する。クロワゾニスムとは暗い輪郭線によって分けることで、くっきりとフォルムを浮かび上がらせる手法だ。この新しい表現は、当時流行していた日本の浮世絵が持つ平面的な表現からも大きな影響を受けていた。

この時期の代表作が《説教のあとの幻影(ヤコブと天使の闘い)》である。農婦たちの祈りの中に現れる幻影という、目に見えない精神世界を見事に描き出し、総合主義の誕生を告げる傑作となった。

ポール・ゴーギャン《説教のあとの幻影(ヤコブと天使の闘い)》1888年 スコットランド国立美術館 エディンバラ

しかし絵の売れ行きは芳しくなく、1887年にゴーギャンは破産し、当時のフランス法に従い、息子とともに、国の費用で本国に戻ることになる。しかしゴーギャンは、カリブ海に浮かぶ西インド諸島のマルティニーク島で船を降り12点の作品を描いた。

結果的にこの時期に描いた絵は、フランスで絵具商の店に展示されることになる。そこで絵を見たのが、画商をしていたテオドルス・ファン・ゴッホ。そう、フィンセント・ファン・ゴッホの弟だった。結果的にテオドルスはゴーギャンを富裕層の顧客に紹介し、ゴーギャンは収入を得られる当てを見つけられたのである。

その後、1888年からはフィンセント・ファン・ゴッホに招かれ、南仏アルルで約2ヶ月間の共同生活を送る。そして、これが美術史でも有名な大問題になってしまう。アルルでの日々は、互いに刺激を与え合う日々であったが、想像を重視するゴーギャンと、自然を前に描くことにこだわるゴッホとでは芸術観が根本的に異なり、対立は深まるばかりであった。

最終的に、ゴーギャンはわずか2カ月ちょっとで家を出ることに決める。そして最後はゴッホが自らの耳を切り落とすという衝撃的な事件で共同生活は幕を閉じた、その翌日にゴーギャンはアルルを去った。しかし“完全に縁が切れた”というわけではない。この後も手紙でゴッホとの関係は続いていたのだそうだ。

楽園タヒチへの旅ー苦悩と創造の頂点

その後、ゴーギャンは絵が売れて旅行資金ができたことをきっかけに、新たな楽園を求めて南太平洋のタヒチへと旅立つ。その背景にあったのがヨーロッパ文明だった。当時は科学的進化、工業的進化が激しい時代だ。フランスでは1830年頃から産業革命が起こり、国全体が一気に経済的な価値観にシフトした。

ゴーギャンは「お金のためばかりに働かないといけないこと」に絶望を感じていたのだ。これは社会人経験が豊富な彼だからこそ、身近に感じたのかもしれない。そんななか、タヒチの文明化されていない「原始的」な生活の中にこそ、真の美しさがあると信じたのである。

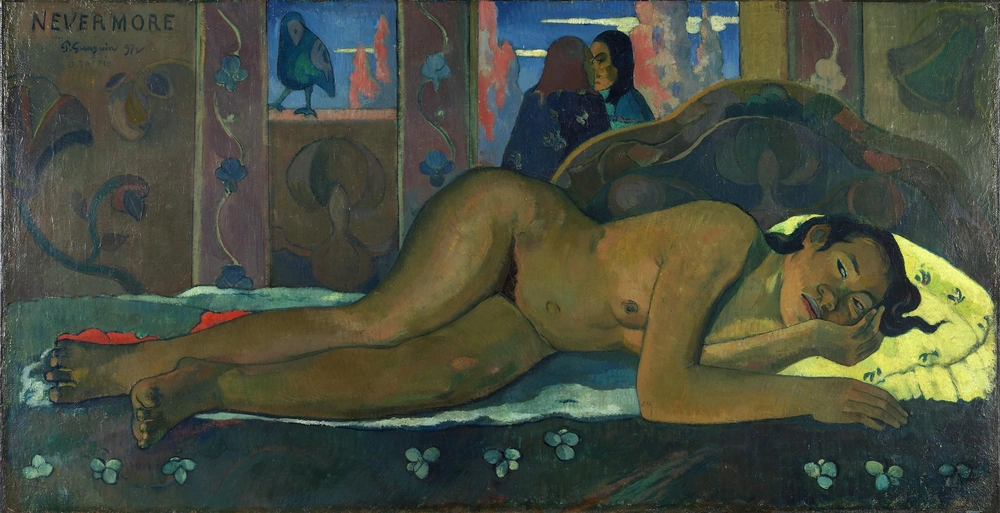

彼はタヒチの鮮やかな自然と文化は彼の芸術を新たな高みへと導き、現地の信仰を描いた《死霊が見ている》や、《タヒチの女(浜辺にて)》といった傑作が次々と生み出された。当時はタヒチの習俗を学び、この時期に木彫りの彫刻も作っている。

1893年にフランスに帰国したが、タヒチの題材を基に作品の制作を続けた。1894年には展覧会を開催し、経済的にも大きな成功を収めている。しかし一方でお得意先の画商との取引を失ったり、売立てに失敗したり、また批評家に悪評を書かれてしまったりと、ゴーギャンにとってはつらい出来事が続いた。また、叔父の遺産が大量に入ってきたが、それがもとで妻と揉めることになるなど、私生活でも荒れていた時期だった。そんななか1895年にゴーギャンはフランスから逃げるように再びタヒチを訪れる。

そして1897年、愛娘の死という絶望の淵で、彼は自らの画業の集大成ともいえる大作《我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへいくのか》を描き上げた。

人間の誕生から死までを壮大なスケールで描き、人生の根源的な問いを投げかけるこの作品は、彼の芸術の頂点となった。その後、さらに文明から離れたマルキーズ諸島に移住するが、健康は悪化の一途をたどり、1903年に54歳でその波乱の生涯を閉じた。

ゴーギャンが問いかける「芸術と人生」

こうしてポール・ゴーギャンの人生を追うと、その凄まじいまでの芸術への執着に心を揺さぶられる。社会的成功、家庭、安定した生活、その全てを投げ打ってまで、彼は自らが信じる美を追い求めた。彼の芸術は、印象派の限界を打ち破り、目に見える世界だけでなく、内面や精神性を表現する道を切り開いた。その大胆な色彩と形態は、マティスやピカソといった次世代の画家たちに計り知れない影響を与え、20世紀美術の扉を開く大きな力となったのである。

また、彼の「文明と原始」についての考えもおもしろい。複雑すぎるテーマである。彼は文明の便利さよりも、本当の楽園を探していた。たしかに一生懸命に働いてお金をもらっても、その先に残るのは空しさなのかもしれない。しかし一方でAIが普及しつつある今の便利な世の中にこそ「楽園」を感じる方も多いと思う。こうした複雑な価値観を含めて、ゴーギャンの人生と芸術は私たちに問いかけ続けている。「我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへいくのか」と。

そんな苦悩と波乱に満ちたゴーギャンの描いた芸術を見るたびに、筆者は「人は何のために生きるのか」という答えのない問いと向き合わざるを得なくなる。ゴーギャンもまた、答えのない問いと戦い続けた、孤高の探求者だったのかもしれない。

- Text : ジュウ・ショ

- Edit : Seiko Inomata(QUI)