和田彩花×末永幸歩|世界をひろげるアートのミカタ#4

第四回のゲストは、歌手・女優の和田彩花さん。大学では美術史を専攻し大学院でも美術を学んでいた和田さんと、心斎橋PARCOで開催中の『Kansai Art Annual 2025「CO」』(〜6月22日)をたずねました。

今回訪れたのは心斎橋PARCOで開催中の、関西にゆかりのある若手アーティスト7名が参加する『Kansai Art Annual 2025「CO」』。

関西には、個性豊かで実験精神に富んだギャラリーが数多く点在しており、アーティストたちに多様な表現の場を提供しています。本展では、心斎橋PARCO周辺の注目ギャラリーと連携し、それぞれの視点で選出されたアーティストの作品が展示されており、地域と創造性の豊かなつながりを感じられる内容となっています。

はじめに「気に入った作品」と「気になった作品」をピックアップ

まずは、お2人に会場をまわりながら「気に入った作品」と「気になった作品」を選んでいただきました。

ー 和田さんが「気に入った」宮田彩加さんの作品

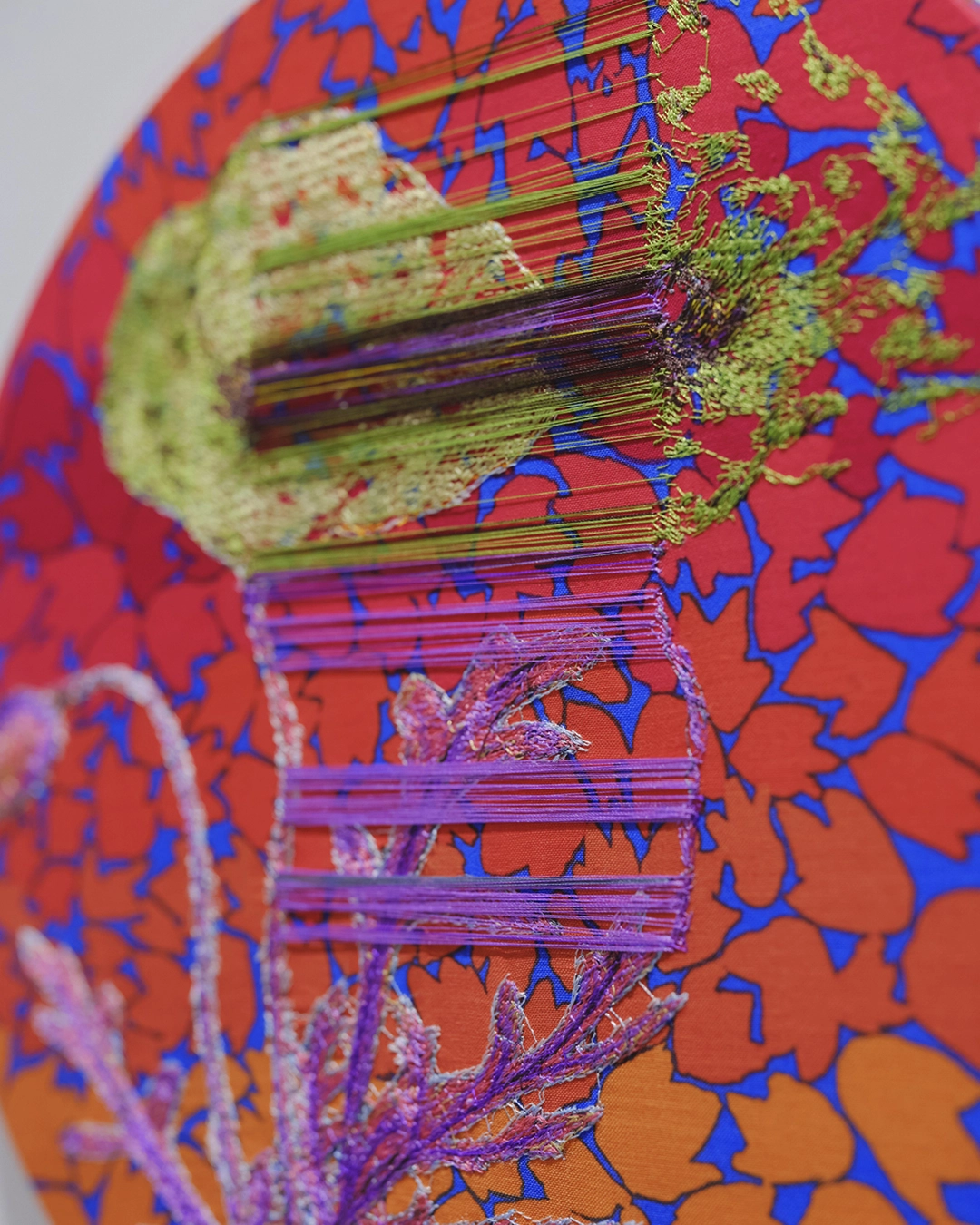

宮田彩加《WARP -ポピーを形成するプロット-》ミシン糸、綿布 2025

宮田彩加《WARP -ポピーを形成するプロット-》ミシン糸、綿布 2025

宮田彩加《WARP -ポピーを形成するプロット-》 部分画像

宮田彩加《WARP -ポピーを形成するプロット-》 部分画像

和田:最初にこの作品を一目見て「好き!」

Profile _ 宮田彩加(みやた・さやか)

1985年京都府生まれ。2012年京都造形芸術大学大学院芸術表現専攻修士課程修了。大学で染織を専攻したことがきっかけで、染めた布に奥行きやボリュームを出すために手刺繍・ミシン刺繍による独自手法を使った制作を始める。ミシンに意図的にバグを起こすことで現れる糸の層「WARP」シリーズや、支持体の布を無くし、糸だけで構築させていく「Knots」シリーズなど、「エラー:失敗の行為によって新たな価値観が生まれる」を根本にした独自手法と、生物の形態や、物事の発生や進化の在り方を呼応させた作品作りをしている。

ー 和田さんと末永さんが「気になった」岡本啓さんの作品

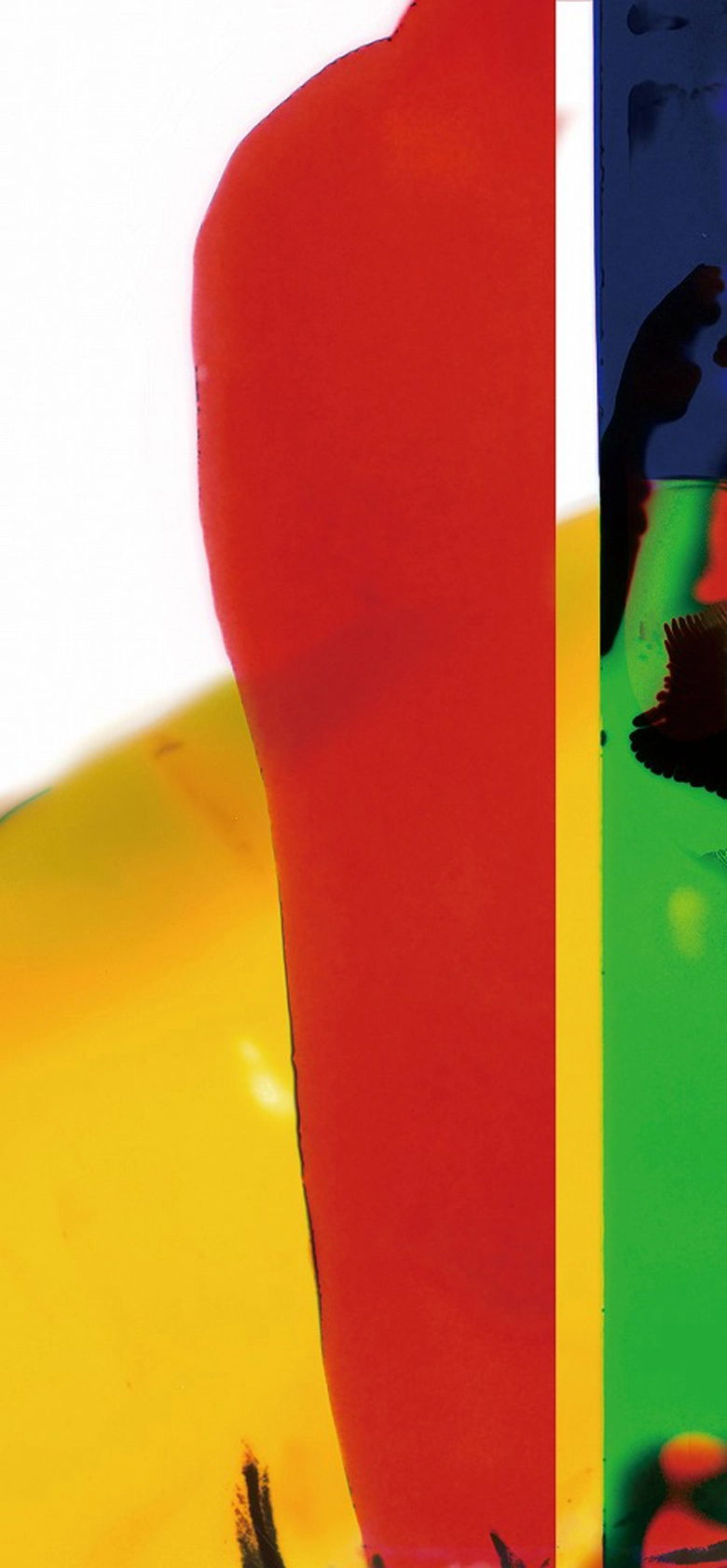

岡本啓《raum18》印画紙にフォトブラッシュ 2019 Courtesy of Yoshiaki Inoue Gallery

岡本啓《raum18》印画紙にフォトブラッシュ 2019 Courtesy of Yoshiaki Inoue Gallery

岡本啓《raum19》印画紙にフォトブラッシュ 2019 Courtesy of Yoshiaki Inoue Gallery

岡本啓《raum19》印画紙にフォトブラッシュ 2019 Courtesy of Yoshiaki Inoue Gallery

和田:色の組み合わせがいい作品が好きなので気になりました。しかもこの作品の色は、作家自身が選び取ったものではなく、機械や写真の中で作られた偶然性を含んだものなのかもしれない。そんな色を「好き」だと感じられるのが面白いです。

末永:私も、この作品が面白くて気になりました。

例えばこの作品は、

Profile _ 岡本啓(おかもと・あきら)

1981年大阪府生まれ。2004年大阪芸術大学美術学科卒業。独自の手法〈photo brush=フォトブラッシュ〉を駆使し、光学実験のような絵画制作を続ける。写真を表現媒体としながらカメラを使わず、写真材料である〈フィルム〉と〈印画紙〉の持つ、「当てられる光によって発色する」性質を利用し、完全暗室のなかで、「光」を色彩や形として描き「記録」していく。写真の現像行程を「描く」ことに置き換え、写真素材の新しい魅力と絵画表現の可能性を提示する。

気づいたこと、感じたことを自由に書き出す「アウトプット鑑賞」を実践

続いて、和田さんが「気に入った」と語った宮田彩加さんの作品のひとつ、《ポピーを形成するプロット -in Green-》をじっくり鑑賞。

末永さん流の「アウトプット鑑賞」を実践します。

・気づいたこと(=作品に描かれている事実)を書き出し、そこからどう感じたか(=主観的な意見)を考える

・感じたこと(=主観的な意見)を書き出し、どこからそう思ったか(=作品に描かれている事実)を考える

といった点を意識して、気づいたことや感じたことを15点書き出していきます。

宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》ミシン糸、綿布 2023

宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》ミシン糸、綿布 2023

末永:じっくり鑑賞してみて、どうでしたか?

和田:楽しかったです!最初は順調でも、15個あげようとすると最後がなかなか埋められなくて… 発見しようと思って、すごく細かいところまで見ることができた気がします。

末永:そうなんですよ。枠があると「あともう少し」って粘るから、見えるものが増えてくるんですよね。和田さんは、どんなことに気づきましたか?

和田:まず最初に「布の組み合わせ」。特に背景の部分なんですけれど、いろんな布が組み合わされているんだなって気づきました。次は感覚的なもので、「動き」をすごく感じられる作品だと思いました。

末永:そう、モチーフがキャンバスからはみ出していますよね。

宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》部分画像

宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》部分画像

和田:はみ出ている部分からは、上昇していくような「生命力」や「力強さ」を感じました。作品の右下は葉っぱが枯れているようにも見えますが、そのなかにも生命力を感じます。

末永:私も同じ部分が気になりました。枯れて、硬そうな感じで、まるで骨みたいだなって。お花の部分もよく見てみると糸が出ていて、徐々に朽ちていくような印象です。朽ちて、土の中で骨になる…そんな「生命のサイクル」を表現しているようにも見えました。和田さんはどうですか?

宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》部分画像

宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》部分画像

和田:私はむしろ「生きる!」っていう上昇思考を感じました。でも確かに、糸が垂れてる様子は、朽ちていくようにも見えますね。

あと、材質的な部分では、糸の色がすごく綺麗だなって感じました。パステルカラーも、ビビッドな色もあって。こんなに糸の種類があったんだ!と気づきました。

私の中では、糸って「服を縫うために使うもの」という印象が強くて、糸が主役になることはなかったんです。だから、この作品は布じゃなくて、糸で形を作ってるところが面白く感じましたね。日常では発見できなかった、糸の新たな一面が見えた感じです。

「見方を変える」鑑賞にチャレンジ

続けて、同じ作品を見方を変えて鑑賞していきます。末永さんからの「見方を変えるヒント」をもとに、意図的に見方を変えて5分間の「アウトプット鑑賞」にチャレンジします。

– 末永さんが示す「見方を変えるヒント」

・匂いや音、香りなど「五感」で感じてみる

・登場人物や作者に「変身」して想像してみる

・作品の外側や描かれていない部分を「想像」してみる

・作品との距離や角度など「視線」を変えてみる

和田:まず風を想像しました。ザワザワと木が揺れて、少しうるさいくらいの風の音が聞こえてくるような感じ。それから、自分が虫になったつもりで作品の中を歩いてみたんですけれど…人間の視点ではとても綺麗な花なのに、虫にとってはちょっと危険地帯に感じましたね(笑)

末永:虫の視点!面白いですね。

私は物理的な「視点」を変えてみました。先ほど和田さんが糸に注目されていましたが、思い切り近づいて観ると、赤いお花の部分にも本当にたくさんの色の糸が入っていますね。

和田:右側の部分も、一見枯れた色に見えるんですが、水色やピンクも混ざっていてとても綺麗です。

末永:なるほど。例えば、埃はグレーに見えるけれど、よく見るといろんな色の繊維が絡み合っている様子とも似ていますね。

私は、その部分の手触りも想像してみました。数年前、自分の子供と一緒に秋の桜の葉っぱを見ていたら、子供がそれを舐めちゃって…なぜだろうと思って私も真似してみたんです。それまでは赤くて綺麗だなって視覚だけで感じていたんですけれど、舐めてみると、葉脈の骨張ってる感じとか、葉っぱのゴムみたいに力強い感じが分かって、「これって生き物なんだな」って感じたんです。先ほど「骨みたい」だと言ったんですが、そんな生き物らしい感覚を思い出しましたね。

作者の宮田彩加さんとともに作品を鑑賞

今回は、作者の宮田彩加さんに、おふたりのアウトプットを聞いていただきました。

宮田:制作で常に意識しているキーワードが2人の言葉に登場していました。例えば「生命力」っていう言葉は、過去の個展のタイトルにも取り入れていた言葉です。

あと「上昇してるようにも、朽ちていってるようにも捉えられる」ってお話されていたのも、その通りなんです。お花を生けるとき、「フラワーアレンジメント」だとシンメトリーに生けますよね。でも、「生け花」はアシンメトリーに生けるんですよ。その理由は諸説ありますが、「日本人は、花が開いてるときだけじゃなく、朽ちて形が変わっていく様子まで美しいものだと感じるから、朽ちる姿までを計算して生けている」という説を聞いて、面白いなと思ったんです。だから私は、その要素を作品の中に取り入れています。

和田:確かに日本の文化では、お寺や仏像なども、朽ちていく様子を大切にしていますよね。そもそも「朽ちているもの」と認識してないのかもしれないです。

宮田:そう思います。ただ人生の流れのような感覚ですね。

末永:だから「生命感」と「朽ちていく感じ」が共存できるんですね。逆に、宮田さんの考え方と違う部分もありましたか?

宮田:そうですね…テクニック的な部分をお話すると、糸の部分はミシン刺繍なんです。

私の作品は、ミシン刺繍のデータをプログラミングして、そこに「バグ」を加えて制作しています。布を一切使わずに、糸だけでぎゅうぎゅうに縫っているんです。

和田:確かに、刺繍って本来は、私が今日着ている服のように、布に縫い付けるものですよね?

宮田:そうなんです。それに、本来は布にあわせて均一な縫い目で縫っていきます。私の作品では、それを崩していっているんです。この作品では刺繍を「圧縮」する方向、最初に和田さんが選んでくれた作品では「伸ばす」方向のバグを加えています。

先ほど「色んな色が混ざっている」ともお話されていましたが、ミシンって上糸と下糸で縫っていくので、それぞれに違う色を使うと、なんとも言えないグラデーションをつくることができるんです。

データにバグを加えて、本来はできない縫い方で制作することによって、新たなディテールが生まれていく…それは、生命の進化や、遺伝子を操作する感覚とも近いように感じています。「バグ」って、本来はエラーで、失敗であるはずの行為なんですけれど、そこから新たな面白みや価値観が生まれるような感じがするんです。

和田:面白いですね!

ちなみに、作品の背景の布の部分は、おばあちゃんが洋裁で使うようなものですか?私のおばあちゃんは洋裁が趣味で、部屋に多くの布があるので、私にとってはとても身近なものに感じられました。

宮田:まさにその通りです!3年前に亡くなった私の祖母は、パッチワークが趣味で、色々な国や時代の布をコレクションしていたんです。私はその布に囲まれて育ったので、布は、行ったこともない国や、生きていなかった時代のことを想像する源泉だったり、見たこともない生物を知る図鑑のような存在だったんです。

和田:私にとっても、布は「日常」にあるものだったので、それがこうした作品になっていくのが素敵だなと感じました。

あと、日本ではこういったリアルな生き物の柄の布は、あまり見ないような気がしますね。

宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》部分画像

宮田彩加《ポピーを形成するプロット -in Green-》部分画像

宮田:日本で生まれ育った人間では想像がつかない感覚ですよね。私は、究極的には「自分が作れないような感覚のもの」を作りたいと考えてるので、そういった外的な要素を取り入れていきたいなと思っています。

末永:そういった外的な部分に触発されるのも、エラーというか、偶然性みたいな部分もありますね。

宮田:そうですね。自分の意図で全てを構成するのではなくて、

和田:今日、作品を観た中で、

和田彩花のひとこと

高校生の頃、展覧会でも映画でも、観た時になんでも書き出していたんです。当時は、自分が思っていることを表に出す練習としてやっていました。でもいつの間にか、それをやらなくて見られるようになったというか、「見られる」って勝手に思ってしまっていた気がします。

今日、久しぶりに書き出してみたら、リストに15個の枠があったので、それを埋めないと…!という気持ちもあって、どんどん新しい発見ができたのがすごく楽しかったですね。

普段は一人で展覧会を見に行くことが多いですが、一人だと自分の意見でしかものを見られてないんだなと感じました。今回、末永さんの見方を伺ったり、見方を変えてみる中で、「こうやって見ればいいのか!」とか「こういう見方もあるんだ!」という気づきがありました。

Profile_和田彩花(わだ・あやか)

アイドル:2019年ハロー!プロジェクト、アンジュルムを卒業。アイドルグループでの活動経験を通して、フェミニズム、ジェンダーの視点からアイドルについて、アイドルの労働問題について発信する。音楽:オルタナポップバンド「和田彩花とオムニバス」、ダブ・アンビエンスのアブストラクトバンド「L O L O E T」にて作詞、歌、朗読等を担当する。美術:実践女子大学大学院博士前期課程美術史学修了、美術館や展覧会について執筆、メディア出演する。

DRESS ¥74,800(Mame Kurogouchi|STUDIOUS 心斎橋PARCO 3F)SHOES 17,600(STUDIOUS 心斎橋PARCO 3F)

Profile_末永幸歩(すえなが・ゆきほ)

アート教育者

武蔵野美術大学 造形学部 卒業。東京学芸大学 大学院 教育学研究科(美術教育)修了。現在、東京学芸大学 個人研究員。東京都の中学校の美術教諭を経て、2020年にアート教育者として独立。「制作の技術指導」「美術史の知識伝達」などに偏重した美術教育の実態に問題意識を持ち、アートを通して「ものの見方の可能性を広げ、自分だけの答えを探究する」ことに力点を置いた授業を行ってきた。現在は、各地の教育機関や企業で講演やワークショップを実施する他、メディアでの提言、執筆活動などを通して、生きることや学ぶことの基盤となるアートの考え方を伝えている。著書に、22万部超のベストセラー『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)がある。プライベートでは一児の母。「こどもはみんなアーティスト」というピカソの言葉を座右の銘に、日々子どもから新しい世界の見方を教わっている。

末永幸歩 公式ウェブサイト

【今回訪れたのは・・・】

Kansai Art Annual 2025「CO」

会期:5月23日(金)〜6月22日(日)

会場:心斎橋PARCO 9F EVENT SPACE

住所:〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8−3

開館時間:10:00-20:00(最終日は18:00まで)

入場料:無料

公式サイト

- Photograph : Kei Matsuura(QUI/STUDIO UNI)

- Styling : PARCO

- HairMake : Natsuki Watanabe(Riina)

- Text : ぷらいまり。

- Art Direction : Kazuaki Hayashi(QUI/STUDIO UNI)

- Edit : Seiko Inomata(QUI)

- Produce : Shun Okabe(QUI)