映画の登場人物のアイデンティティと自己表現 │ FILM TALK by Daehyun Im

ファッションモデルが着ている洋服ももちろん魅力的に見える。

しかし、それはデザインや素材などの属性的(表面的)な側面としての魅力であるが、映画の登場人物の衣装や仕草は内面(アイデンティティ)とのリンクが仕草や衣装を引き立たせる。

本記事では、筆者の記憶に残る「映画の登場人物のアイデンティティと自己表現」とその映画を3本紹介する。

時を超えても変わらないもの、滲み出る人としての魅力。

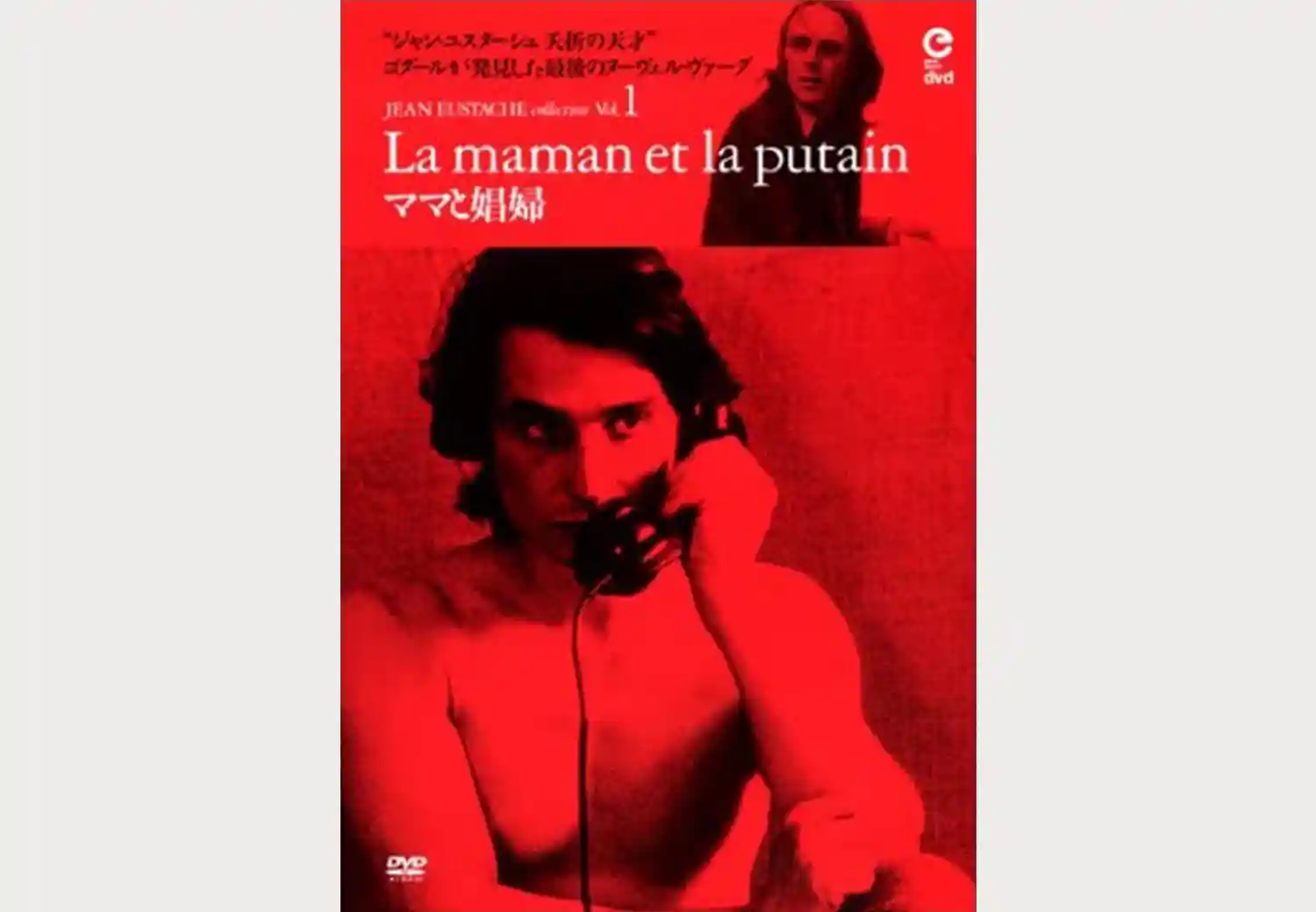

ママと娼婦

〈STORY〉

カフェで毎日を無為に送る青年アレクサンドルは、ブティックを経営するマリーの部屋に居候している。 彼はつきあっていた女にフラれるとすぐにヴェロニカに声をかけ親しくなる。 そのことを報告すると、マリーは一度は嫉妬しながらもすぐに許してしまう。 やがて3人の奇妙な共同生活が始まり…。

監督 ジャン・ユスターシュ

製作年 1973年 / 製作国 フランス

ある時、以前私が働いてた京都のミニシアターが、国際映画祭のプログラムでジャン・ユスターシュ監督の『ママと娼婦』を上映することになった。

ある時、以前私が働いてた京都のミニシアターが、国際映画祭のプログラムでジャン・ユスターシュ監督の『ママと娼婦』を上映することになった。

私は学生の頃に初めてこの映画を観た時から、ジャン・ユスターシュに憧れと共感めいたものを勝手に感じ、彼の作品や彼について書かれた書籍で手に入るものは全て集めた。おまけに彼と同じ長髪、同じ形のサングラスを身につけていた姿は、誰も知らない勝手な奇行であり私のファッションだった。

採用面接時に私が敬愛する監督の一人としてジャン・ユスターシュの話をしたことを館長が覚えており、映画上映後の舞台でヴェロニカ役の女優 フランソワーズ・ルブランとの対談を任されることになった。

フィルムの中の彼女は、いわゆるゴダールのアンナ・カリーナのようなパリの女性ではなく、猫背気味にゆっくりと歩き、タバコの吸い方が特徴的でかっこよく、どこか静寂的なミステリアスさを纏ったとても魅力的な女性だった。

対談後の関係者での夕食の席で彼女がタバコを口にした時、その仕草が映画公開から40年経っても全く変わっておらず、大げさかもしれないが眼前の彼女が、スクリーンとしての網膜には当時の姿として映し出され、まさに映画を観ているかのようにオーバーラップした。「その仕草が当時も今も素敵です」と言った私に見せてくれた表情は、とてもいい思い出だ。

人によって変わる美しさの必要性、自分にとっての戦闘服。

ベルリン・天使の詩

〈STORY〉

ベルリンの街を見下ろす天使ダミエルとカシエルの日課は、人間たちの行動を観察し、その心の声に耳を傾けること。そんなある日、サーカスに立ち寄ったダミエルは、空中ブランコ乗りの美女マリオンに心引かれていく。また、あるときはベルリン滞在中の俳優ピーター・フォークが、子供にしか姿が見えないはずのダミエルに話しかけてきた。人間の生活に憧れを抱いたダミエルは、ついに天界から下界に降りることを決意するのだが…

監督 ヴィム・ヴェンダース

製作年 1987年 / 製作国 西ドイツ フランス

「美しくある事だけが大事な時もある」

この台詞が字幕で映し出された時、高校生だった私は当時使っていたガラケーの画質の悪い写真機能で、思わず画面を撮ったことを覚えている。

空中ブランコ乗りの女性が働いていたサーカス団が経営不振で解散することになり、その最後の公演前に女性が心の中で発した台詞だ。詩のような独白の一部であるこの台詞は、映画の中で特に重要な意味を持つものとして存在していないにも関わらず、それは深く私を突き刺した。

本来“美しさ”というものには中身が伴っている必要があり、表面的な部分だけをかき集め見繕ってもそれは本当の“美しさ”とはいえない。しかし内面的な浮き沈みであったり個人的に抱える不安や悩み、それら全てを自分の部屋に置いて、表面的に“美しくある事だけ”を持って外に出ることが大事な時もあると。

今思い返してもこの言葉には胸が締め付けられ、とても大切にしている。

なんの為に演じるのか、自分であるために渇望する。

オープニング・ナイト

〈STORY〉

自らの老いを自覚しはじめた有名舞台女優が、新作舞台の初日を迎えるまでの葛藤を描いた人間ドラマ。舞台女優として活躍するマートルは、自分の熱狂的ファンだという少女が車にはねられ即死する現場を目の当たりにしたことをきっかけに、精神のバランスを崩しはじめる。そしてついに新作舞台の初日の夜、開演までに戻るという言葉を残して行方をくらますが……。

監督 ジョン・カサベテス

製作年 1977年 / 製作国 アメリカ

まず始めに、この映画も含めジョン・カサヴェテス監督の作るエンディングシーン(内容、音楽、テロップ、それらの入り方も含め全て)が私は本当に大好きだ。

「17歳の頃は何でもできたわ。ただ感情の赴くままに行動すればよかったの。でもそれが…次第に…段々と…難しくなった。」

映画の冒頭辺りで、ジーナ・ローランズ演じるマートル・ゴードンが発した独白がある。

作中では”老い”についての会話が多く、一見彼女が”老い”に対して葛藤している姿に見えてしまうかもしれない。

しかし、私はそういった限定的なものではなく、もっと大きなものに対する抗いを感じた。

舞台の役をどこか演じ切れない彼女に向かって、周りは彼女自身の苦悩を理解しようとはせず、与えられた設定の役をただ上手くこなすように促す。

若さを失っていく女性を演じることに反抗しているのかと言われた彼女は「年齢に関係なく演じる方法を模索してるの。年齢が何よ、下らない。(中略)芝居のためよ。」と言い放った。ただ演じるだけの役者の枠に囚われず、もっと自由な表現方法を模索し葛藤しているのだが、周りは自分の考える次元でしか物事を判断できず、誰も彼女のことを理解できない。

役者という職業が、役や台詞に囚われたものであるように、私たちの現実でも、圧力や固定概念などによって、決められた役を無意識的に演じてしまっている人は多いのかもしれない。

そこに抗うには、彼女のように自由を渇望する精神が何より大切だと思う。

泥酔し、立つのもままならない状態の彼女が、劇用のスタイリッシュな黒のドレスに、繊細なチュールのヘッドアクセを身に纏い、舞台裏の扉の前までフラフラになりながら歩いて行くシーンは、まさにそういったことを表しているようで、その抗う彼女の姿は、何も考えずに綺麗な洋服を着て綺麗に歩くどんな女性よりも、美しいと私は思う。

Profile

林大鉉 (Daehyun Im)

Photographer / Artist

1991年生

京都工芸繊維大学工芸科学部造形工学課程卒業

松原博子氏に師事、2021年独立

第14回写真「1_WALL」ファイナリスト

第56回神奈川県美術展入選

浅草にて alternative art space 「entanglement」も運営中。

ホームページ

Instagram