纏うとは何か?スタイリストの三田真一が宇宙と対峙したアート作品

それもそのはずで、全てはスタイリストの三田真一の頭の中に描かれた「もしも」の宇宙との関わり。

「纏うとは何か?」という深遠なテーマを掲げながら「真面目なのか不真面目なのかよくわからないことをやっている」と話す三田だが、熟練の職人や気鋭のクリエイターを集結させた作品展からは、真剣に楽しんでいることがしっかりと伝わってきた。

もしも江戸時代よりも前に宇宙服が作られていたら

—本展では「纏うとは何か?」と掲げていますが、それはスタイリストならではの問いでしょうか。

三田:「そういう表現に統一した」ということです。

—統一したとは?

三田:これまでに他のテーマでもアート作品を制作したことはありましたが、スタイリストの仕事の一環として紹介されることが多かったんです。さまざまな作家やクリエイターにコンセプトを伝えて、技術の掛け合わせや素材の組み合わせで作品を完成させることもスタイリングだから僕がやっていることは「纏う」と表現した方が伝わりやすいのかなと。

—服のような作品は「纏う」というのはわかるのですが、暮らしの道具のような作品についてはどのように解釈すればよいのでしょうか。

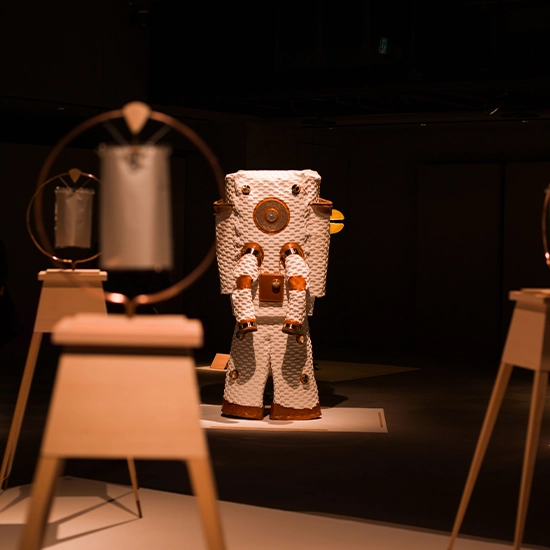

三田:会場の中央には四方から異なる音楽が流れるスピーカーを設置していますが、音だって人の周囲にまとわりついてくるものですよね。「音に包まれる」ことも「纏う」じゃないですか。提灯も身体ごと入れるようなサイズにしていますし、僕にとって「纏う」という言葉が念頭にあった方がどんな作品とも向き合いやすかったんです。

—展示されている作品はどれも個性的ですが、全てに統一するコンセプトはなんでしょうか。

三田:江戸時代よりも前に人類が宇宙に行っていたら、宇宙飛行士や宇宙探索のためにこういう道具を作っていたんじゃないかなという僕の空想です。もしも作られていたとしたら、それは間違いなく金属や革、木工などを巧みに扱う工芸士の仕事だったに違いないと。

—三田さんが手がけられている<I Need You Baby(アイニーヂューベイべー)>というブランドも「宇宙」をモチーフにされていましたよね。宇宙には何か思い入れがあるのでしょうか。

三田:僕は小学生の頃は天文学部で月を観察したりするのが大好きでした。自分の力ではどうすることもできないことに興味があって、そのひとつが宇宙なんです。興味の尽きない宇宙に対して大人になったからも想いを馳せている時に生まれたのが「江戸時代よりも前の宇宙の道具は工芸士が作っていた」という架空のストーリーで、前回の福岡県太宰府に続いて今回の作品展の根底にあるものです。

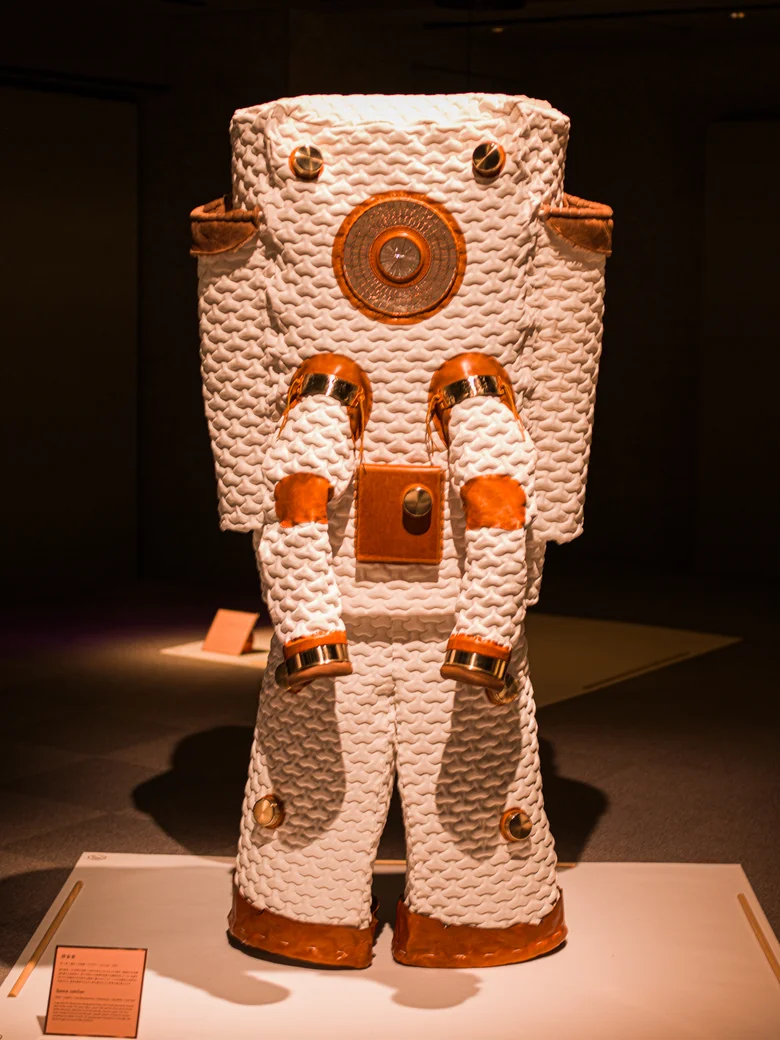

—展示されている宇宙服を模しているようなものなどは、江戸時代よりも前に作られていたという設定なんですね。

三田:それらが眠っていた部屋が現代になって発見されて、そこから発掘されたという設定です。架空のストーリーではあるのですが、なるべく史実には寄り添いたいとも考えてていて、宇宙服の作品は縄文時代の「角偶」と呼ばれる土偶がモチーフになっています。宇宙服が縄文時代に作られていたとしたら見た目は「角偶」に近しかったのではと思ったり。

異なる伝統工芸を折り重ねることで「纏う」を表現

—さまざまなパーツを組み合わせて作品を完成させるという意味では、アイテムや素材のミックスでコーディネートを生み出すスタイリストの仕事と近しい気もします。

三田:近しいと思われるかもしれませんが、僕にとってはスタイリングとアートでは目的が全く異なります。ファッションでのスタイリングはブランドやモデル、ミュージシャンの要望に応えるためで自分が手がけていながら自分のためではない。作品展を開催するようになったのは「自分が表現したいのはこういうことだ」とアートに関心が向かったからです。

—スタイリングもアートも三田さんの表現だったとしても、確かにベクトルは異なりますね。

三田:スタイリストの先輩に「ファッションは掘ったら戻れなくなるから掘るな。追い続けろ」と言われたことがあります。ファッションはトレンドだったり、最先端を提案するためには時代の潮流を追わないといけない。でも自分の興味と関心を原動力にしているアート作品は納得するまで掘り続けたいので進んでいく方向が全く違います。

—作品展には多くの作家やクリエイターが参加されていますが、コラボレーションというやり方を選んでいる理由などはありますか。

三田:過去に着物をやってみようと思ったことがあったのですが、自分には足りないものが多すぎたんです。足りない技術や知識を補おうとするとそっちに労力を取られて、本来の目的から離れていってしまう。それなら、その道のエキスパートに協力してもらうのが最良の選択だと思ったんです。

—「工芸士による宇宙の道具」という架空のストーリーについて参加されてる方たちの反応は?

三田:最初は言っている意味がわからないと(笑)。今は、「もっと早くイメージを共有して、時間をかけよう」と互いに真剣に協業しています。

—作品のテーマをどう解釈するかは作家やクリエイターにお任せなのでしょうか。

三田:打ち合わせは何度も繰り返しています。ひとつの作品には必ず3つ、4つの技術や素材を組み合わせるようにしていて、例えば腕だけの「此方手」という作品は茶筒、木桶、金網という伝統工芸と革やテクノロジーが折り重なることがスタイリングであり「纏う」として捉えています。普段なら交わらないような技術を融合させるので細部までの確認は入念に行います。どういう縫い方をするのかまでチェックすることもあります。

—職人と呼ばれるような方は自分の技術にプライドもあると思いますが、そこに注文をつけるのは嫌がられないですか。

三田:もちろん誇りがありますよね。でも僕がファッションと工芸とテクノロジーを融合させたいという気持ちが強く、一緒にやりたいと思う方たちに声をかけているので徹底的に話し合いをするようにしています。

工芸にファッションの要素を混ぜて残していきたい

—今回は福岡県の太宰府天満宮で開催した作品展の続編ということですが、原宿という場所を選んだ理由は。太宰府とは雰囲気が違うような気もします。

三田:僕が表現したいことは写真では伝わらないと思っていて、やっぱり実際に作品を見てもらいたい。だからこそ人が密集するよう場所に置きたかったんです。原宿って誰も通り過ぎることができない街ですよね(笑)。

—太宰府と原宿ではその街に集まってくる人も異なりそうです。

三田:集まってくる人に違いはあるとは思いますが、作品を見て不思議に思ったり、驚いたり、おもしろがったりするポイントはみんな同じなんじゃないですかね。それは江戸時代であっても現代であって、違いはないような気がします。

—三田さんが空想する、想像する「もしも」の世界が作品展の全てですが、どういう捉え方をされたいですか。

三田:それは見た方が自由に解釈してくれたら。共感があればもちろんうれしいですし、反論があってもいいと思っています。

—「纏うとは何か?」に対する現時点での答えが作品群だと思いますが、その自問自答はスタイリストという仕事にも影響を及ぼしていますか。

三田:影響があるような気もしますし、無いとも言えます。まだ答えが見つかっているわけではないですし、答えには興味が無いですね。ただ、スタイリストの仕事って残っていくものは少ないような気がしているので工芸にファッションの要素を混ぜて作品として残していくことに意義を感じています。自分ではふざけたことをやってるなと思いますけどね(笑)。

—老舗や職人の熟練の技術を駆使して本気で遊んでいるとは思います(笑)。

三田:そうかもしれないですね(笑)。宇宙服って気密性が不可欠ですよね。その宇宙服のための技術を応用して、後から気密性に優れた茶筒が生まれたという設定を受け入れてくださいと150年の歴史を誇る開花堂にお願いしているぐらいです。そういうことを本気で考えることで参加してくれている作家さんまで巻き込んで楽しんでいます。

—これからもやってみたい作品展の構想などはありますか。

三田:50歳になったこともあり、作品展を何回開催することができるだろうとは考えます。先が見えないからこそ好きなことを自由にやりたい気持ちは強いです。「宇宙服って言っているけれど、これを着て宇宙に行ったら死ぬよ」なんて真顔で言ってくる人もいて苦言を申されることも多いですけど(笑)。

—今回の作品展には「轍」というタイトルが付けられていたので、これまでの足跡として集大成のような印象もありましたが新たな試みは続きそうですね。

三田:轍って振り返ることで目にするものではありますが、自分の歩みによって跡がつくものですから僕は「未来への第一歩」として捉えているんです。過去を振り返るということではなく、まだまだ始まったばかりですね。

作品紹介(一部抜粋)

スチームで硬度が高まる素材で作られた宇宙服。「固く身を守ることから吉兆柄とされる『毘沙門亀甲』をモチーフにしている」とのこと。カチカチの素材のため機械では縫製が不可能で、全て手縫いだという。

全く同じ器が並んでいるようだが片方は陶器で、片方は柔らかな生地。三田さん曰く「制作の工程もほぼ近しく、違いは硬度だけ。粒子のレベルまで分解すれば同じであり、そこには人間だって同列に並べられる」と。

提灯は通常は型の周りに和紙を貼って作られるが「その型の中に提灯を作りたくなった」そう。本展ではインサイドアウトな展示が多いそうだが、巨大な提灯はそれを象徴する作品のひとつ。

「ニュートンの蓋」と名付けられた作品。その「蓋と筒」の相関作用で地球の重力の存在を顕在化させた。宇宙空間を旅しているかもしれない100年後「地球に重力がある」ことを懐かしむための未来の茶筒。

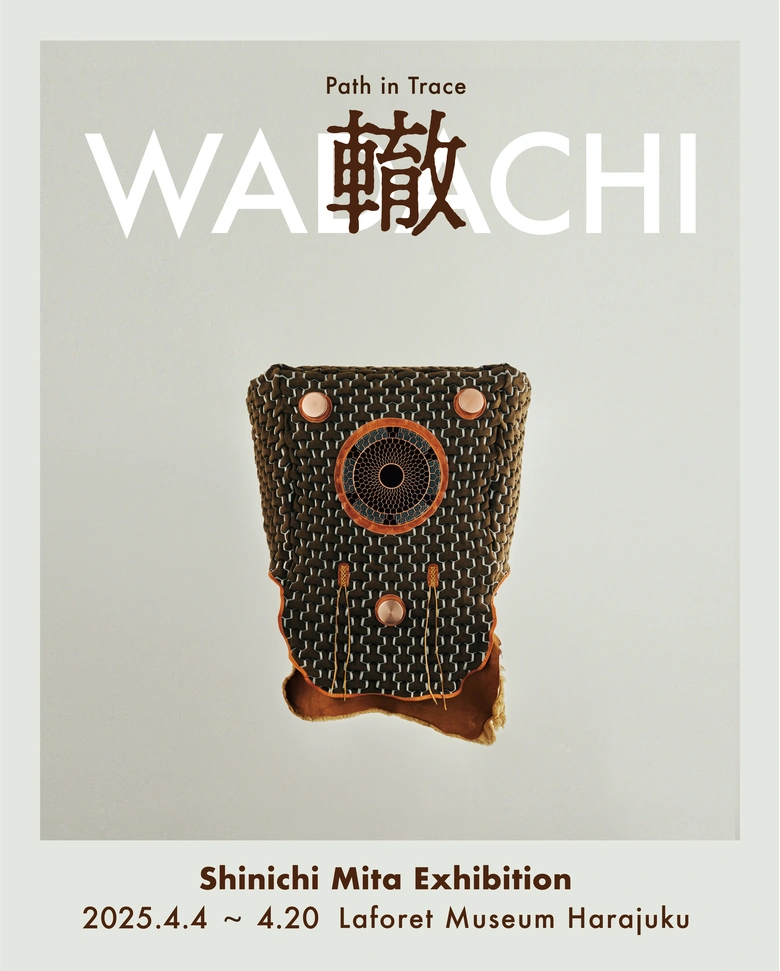

三田真一展覧会『Path in Trace—轍—』

期間: 2025年4月4日(金)~4月20日(日)

会場: ラフォーレミュージアム原宿

住所:東京都渋谷区神宮前1丁目11-6

観覧料: 1000円(未就学児は無料)

チケットはこちらから

アーティスト公式Instagram:@mitershinichi

展覧会Instagram:@mita_ten_wadachi

- Photograph : Kaito Chiba

- Text : Akinori Mukaino(BARK in STYLE)

- Edit : Yusuke Soejima(QUI)