COMME des GARÇONS HOMME PLUS 2026年春夏コレクション、スーツの意味を問い直す“祈りのかたち”

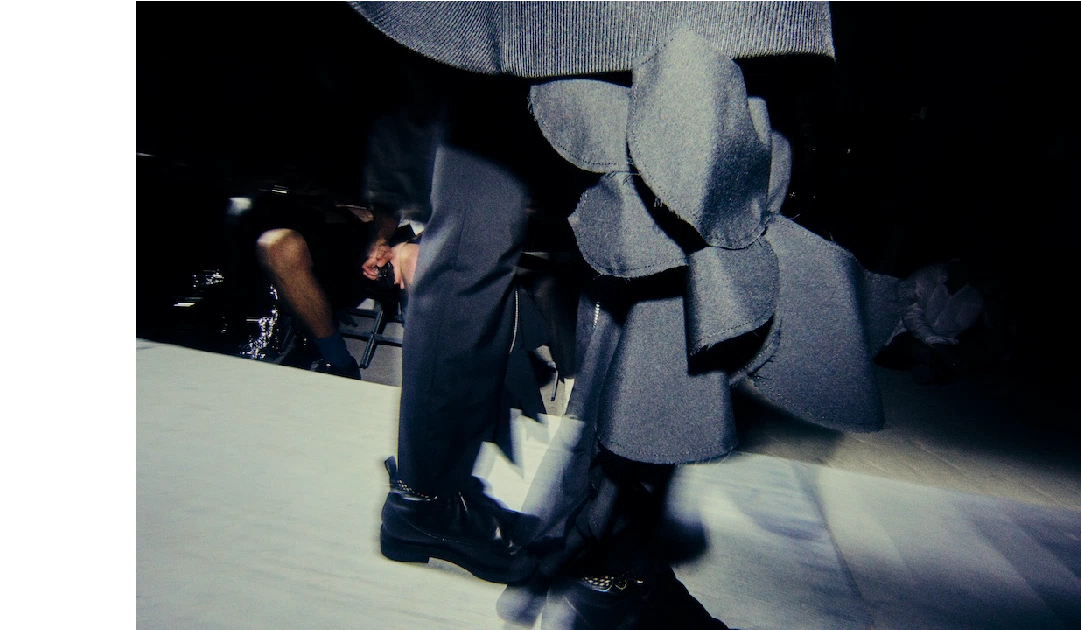

今シーズンのルックには、“スーツのようなもの”が一貫して登場する。ただし、そこに並ぶのは誰もが思い描くクラシックなスーツとは異なる姿だ。バルーンのように膨らんだヒップライン、幾重にも重ねられたフロントパネル、異素材の組み合わせによってあえて断絶を強調した構造など、ジャケットやパンツの形は保ちながらも、その機能やシルエットは従来のスーツとはかけ離れている。パンツの裾にはジッパーで開閉するセクションが仕込まれ、内側の異なるレイヤーが顔を覗かせる。ラペルや襟といった伝統的なディテールも、むしろ“異物”のように配置され、解体と構築の絶妙なバランスが緊張感を生んでいた。

「スーツらしさ」を解体しながらそれでもなお「スーツ」と名乗る姿勢は、形式そのものから逃げるのではなく、あえてその形式を用い、社会や個人の在り方を問いかけているようだった。

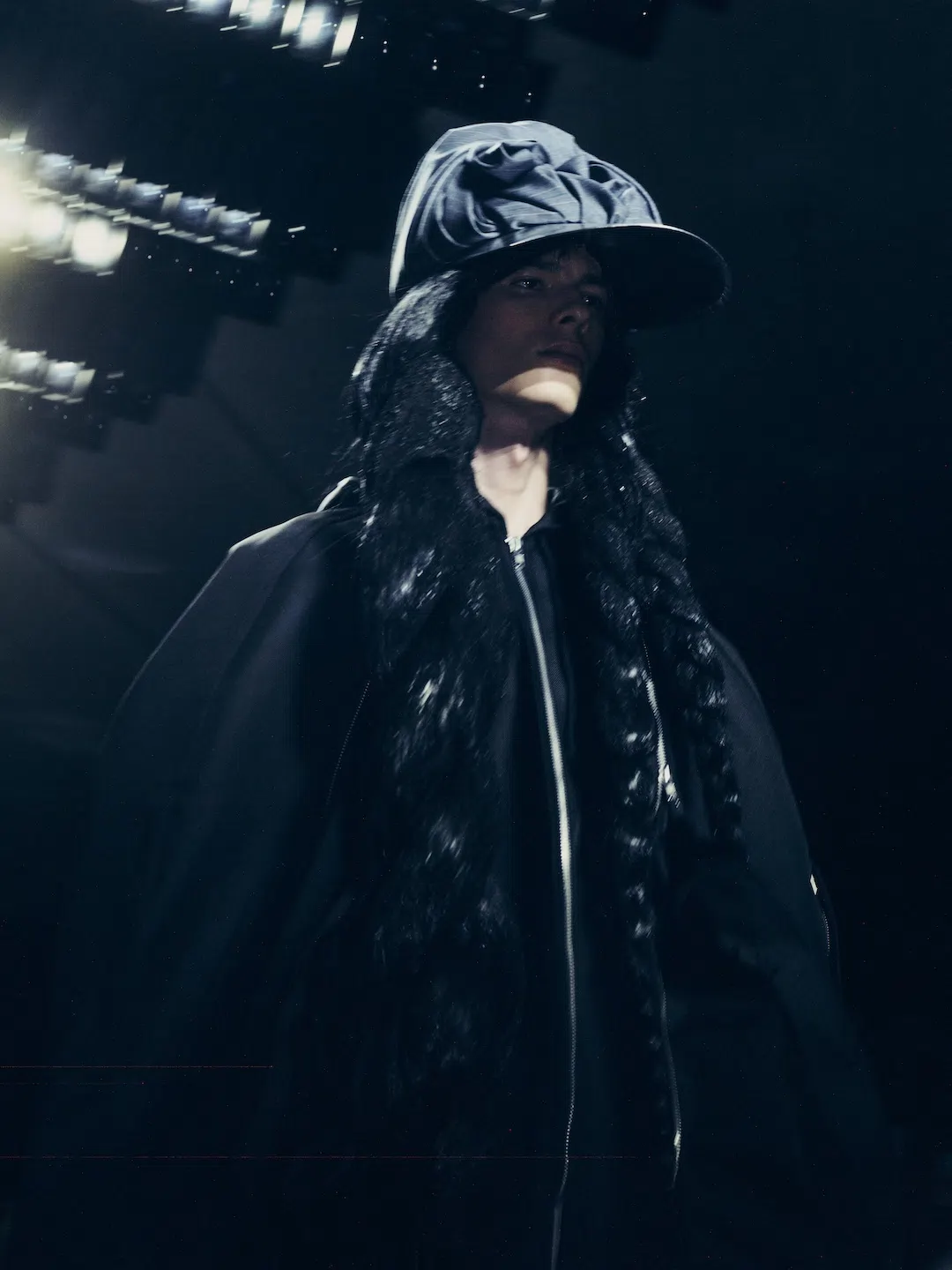

コレクションには、「私たちには本当に、平和と愛と友愛へと導いてくれるような、シャーマンのように力強い存在が戻ってきてくれる必要がある。そんな気がしていた。」という川久保玲の言葉が添えられていた。そこに浮かび上がるのは、服をただのファッションとして捉えるのではなく“祈り”や“願い”を託すための装束として見る視点だ。実際にモデルたちの装いは儀式的なムードを強く帯びていた。編み込まれた黒髪のロングウィッグ、顔を覆うような帽子、胸元や肩に配された装飾的なパーツ。それらは単なるスタイルではなく、身にまとう“結界”のような神秘性を放っていた。

中でも強い印象を残したのが、帽子デザイナー・日爪ノブキとのコラボレーションで生まれたマルチブリムキャスケットの数々だ。キャスケットをベースに、複数のブリムが重なり、フェイスラインを覆い隠すほどの大きさと立体的な造形を備えたそれらは、視覚的なインパクトにとどまらず、着用する者の人格や存在感までも変容させるような力を感じさせた。まるで「呪具」のように、ファッション小物としての役割を超え、衣服が持ちうる精神性の象徴となっていた。

また、鮮やかな色彩で構成された幾何学模様のファブリックや、グレーのスーツに重ねられたボリュームのあるケープといった造形も目を引いた。ケープのシルエットは、スーツの直線的な構造に呼応しつつも、全体に動きを生み、スーツという形式の境界を押し広げる装置のようにも見える。ブランドらしいアプローチがここでも明確に表れていた。

「Not Suits, But Suits」という構文には、単なる言葉遊び以上の深い意味が込められている。現代においてスーツは、会社員の制服でも格式の象徴でもない。社会的な記号でもありながら明確なルールを持たず、自己表現のツールとしてその姿かたちは時代とともに変化してきた。川久保玲はその曖昧さにこそ可能性を見出し、問いとして差し出している。

今季のパリ・メンズファッションウィークでは、軽やかでエフォートレスなラグジュアリーを打ち出すブランドが目立つなか、<COMME des GARÇONS HOMME PLUS>のショーは異質な存在だった。会場の空気は張り詰め、観客すら沈黙するような静けさに包まれていた。その異質さはむしろ、ブランドの存在価値を改めて浮き彫りにしていた。川久保玲は今もなお、ファッションを「考えるためのもの」として扱っている。その姿勢こそが、ファッションという言語を更新し続ける原動力になっているのだ。

総じてこのコレクションから感じたのは、衣服が持つ“祈り”のような力だった。宗教的な意味ではなく、服を通じて何かを願い、呼びかける力。スーツという形式を通して、私たちはいったい誰に、何に対して身を正そうとしているのか。社会か、自分自身か、それとももっと抽象的な「秩序」のようなものか。日常の中で衣服をまとうという行為が改めて問いかけられていた。

もし、これから私たちが“スーツ”を選ぶとすれば、それは誰かに見せるためではなく、自分自身の中にある“儀式”のためなのかもしれない。川久保玲が再び問い直した「スーツ」のかたちは、2026年の社会に向けたひとつの祈りとして深く心に響いていた。

- Photograph : Ko Tsuchiya

- Text : Yukako Musha(QUI)