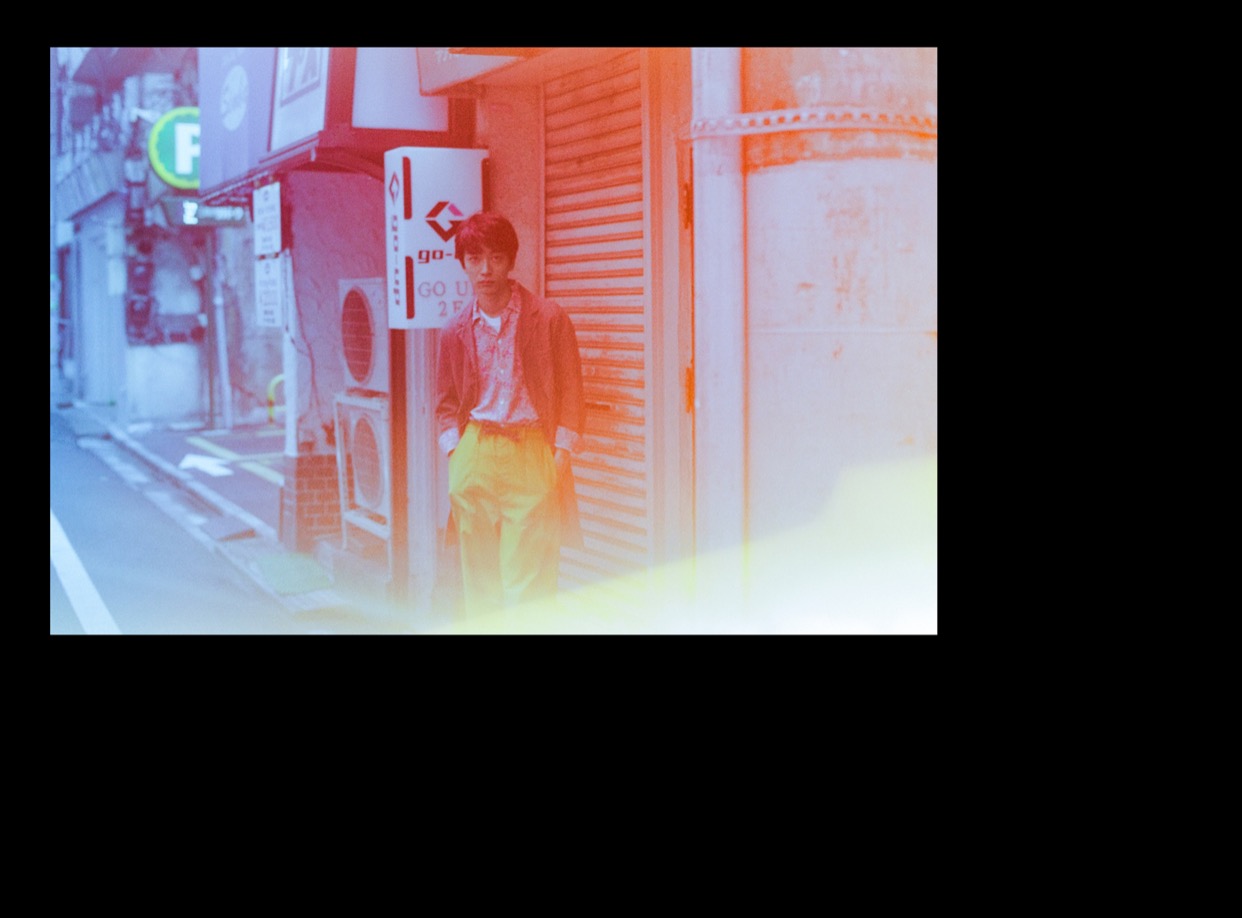

My issue — starring Ren Sudo

初監督作『逆光』を手掛けた須藤蓮、

その主体と創作について。

Costume provided by Foyer Tokyo

Interview with Ren Sudo

— 映画『逆光』は須藤蓮さんの初監督作品ですが、脚本は渡辺あやさん、音楽は大友良英さんという凄い方々ですね。制作はどう進めていきましたか?

まず脚本の渡辺さんには、起承転結がつきすぎず、起伏がありすぎず、わかりやすすぎないものをとオーダーしました。できあがった脚本は渡辺さんから湧き上がってきたものがほとんどで、僕はちょこちょこ意見を出した程度です。

自主映画や日本映画で、ポエティックなんだけどダサくないという塩梅の作品を観たことがなかったので、そういうことをやってみたくて。自分で書いたら自意識過剰な気持ち悪い作品になってしまうかもしれないんですけど、渡辺さんの筆があったら実現できるんじゃないかと。

— 渡辺さんとはドラマ『ワンダーウォール』からご一緒されていて、お互いの人間性を知っていくなから生まれ出たものもあるのでしょうか?

あると思います。僕は渡辺さんのことを師匠みたいに慕っていて。渡辺さんのおすすめ映画を観て、渡辺さん的な創作の在り方を実現するにはどうしたらいいのかというようなことをよく考えています。あと、渡辺さんの作品が面白い秘訣はなんだろうとか、この人はどういうものを面白いって思うんだろうとか自然と吸収しようとしていて。その過程で渡辺さんも僕のことを見ているから、僕の撮りたいものがわかってくるのかなと。

— 映像や色彩なども作品への没入感を生んでいたように思います。

カラコレ(色彩補正)にはとくにこだわりました。今まで渡辺さんが書いた脚本の映画で、映像で語っている作品ってそんなに観たことが無いなと感じていて。ちゃんと海外に持っていけるかどうかというのは、やっぱり映像の部分も大きいと思うんですよね。

海外だとウォン・カーウァイ監督とか、トラン・アン・ユン監督の作品がすごく好きで、ああいう作家が日本にもいたら、日本の映画界ももっと盛り上がるのになと。大人の力も借りながらですけど、まだ無名で若い監督が若い人にも刺さるような洒落た映像を撮っていたら、若い役者の人たちに自分たちもこういう画に映るチャンスがあるんだという希望を感じて盛り上がってもらえるかなと思ったんです。

— 本作の企画自体にもメッセージがあるんですね。

僕がこれまで役者をやってきて、がっかりしてしまうことが多かったので。結局自分たちにはチャンスが無いんだな、とか。逆にこれまでチャンスが無かったから、自分が出たかった映画を自分で作り始めたという気持ちが大きいです。

— 須藤さんの人を巻き込んでいくエネルギーも感じました。大人の力を借りつつも、若いパワーが詰まっていて。

チームは同世代が多く、すごくよかったんです。でもそれは、若いスタッフたちにチャンスを与えようと思ったわけではなく、この人たちに頼んだ方が良くなるだろなというシンプルな理由で。僕自身に映画監督としてのすごい技術や知識はまだないので、周りの力をたくさん借りました。

— 今回は初監督でしたが、どのように現場に臨みましたか?

役者でいろいろな現場に行ったときに、監督やスタッフの方に憧れることが多くて。いつもクリエイターの方々からいろいろ吸収しています。

今回は、今まで参加させていただいた現場のいろいろな部分を盗みながら、自分なりに模倣を混ぜ合わせて監督しました。役者の動かし方は現場で学んで、画は映画から学んで。僕が自分でやったぞという部分は役者の演出ですね。それも脚本の力を借りながらですけど。

— 映画に登場するキャラクターも印象的で、役者さんがみんな魅力的でした。

役者のチャンスに繋がってほしいという想いは明確にあるので、4人の役者をどう配置してどう動かしたら魅力的に映るかということはすごく考えました。役者を魅力的に見せるには衣装もめちゃ大事。芝居にも影響してきたりしますし。

— あと、ロケーションも良かったですね。撮影を行った尾道との出会いは大きかったですか?

大きかったですね。『ワンダーウォール 劇場版』を一番最初に上映してくれたのが、尾道映画祭だったんです。そのときはじめて尾道に行って、めちゃくちゃ居心地が良くて。尾道という場所の必然性は僕のなかでもまだ言語化できていないんですけど、レトロなだけではないというか、寂れていないというか。古いのに新しいところがすごく好きで。

古い街並って各地にたくさんありますが、尾道の住人にはクリエイターが多いんですよね。空き家の美しさを残しながら今使えるものにしていくところとか、メンタリティみたいな部分との相性が良かったというか。自分にとって気持ちのいい場所で撮れたということはすごく大きかったです。

他の場所で撮ったとしても画的には同じクオリティには持っていけたと思うんです。でも、撮ったときの気分とか、時間の流れとかもその画に表れている気がしていて。

— 土地の魅力を知っているからこそ、作品にうまく作用していると感じました。

でも『逆光』って、実際尾道に住んでいる人たちが思う尾道の魅力とはかけ離れているんです。だから「こんなの尾道じゃない」みたいな反応も結構あったんですけど、それが新鮮だなと思いました。観せる地域によってリアクションが違うところがすごく面白いんです。

— 海外の監督が東京を撮るときのような。

そうそう、正にそういうことです。『ロスト・イン・トランスレーション』とか『ノルウェイの森』とか、こういう映画に出たいって思うんですよね。『逆光』には、「日本人の美意識って何だろう?」ということを込めようと思っていました。カメラワークが左右にしか動かないこととか、削り落とされて最後に残った一番シンプルなものが美しいこととか。そして、そこから少しだけはみ出すバランスでやりたくて。

— なるほど。文学的な作品だなとも感じました。

渡辺さんの脚本って、超純文学なんですよ。それが映像になる段階で、何かが失われることがあると感じていて。行間の色気とか、文章の力とか、定義づけできないことに美を見出すことが広く多くの方に行き渡るものに変換されているんです。それはそれでいいと思うんですけど、本当はもっと文学的なのになってずっと思っていて。

渡辺さんからは「監督の話法によって脚本は曲がる。でもそれで作品が面白くなっていれば良い」ということを聞いていて。でもそうなると、脚本が曲がっていない映像が気になるじゃないですか。脚本の意図を深く理解して、脚本そのままの手触りで映像という形にできるか。なおかつ脚本の範囲をちょっと超えるみたいなことがしたかったんです。

— 今作は尾道から上映がスタートしますが、配給に対する考え方をお聞かせいただけますか?

自主映画って簡単に埋もれてしまうという意識があり、届け方も含めて忘れられないものにしないと難しいと思っていて。それは『ワンダーウォール』から地続きのことで、『逆光』でもそういう動きがしたくて地方から東京へという道を選びました。

僕も含めてなんですけど、「映画というものはこういうもの」とか「宣伝というのはこういうもの」とか、常識が太くなればなるほどそれに関わっている人がどんどん受け身になっていくじゃないですか。常識がありすぎると、そこに主体的に入っていく隙間がほとんど無くなってしまうんです。映画業界の大人を見ていると、受け身であることに対して諦めている気がしていて。こういうキャストでこういう風にやらないと当たらないとか、その常識のなかでやれることを探りながら主体的にやろうとしているけど、それがちょっと切ないというかもったいないなと。

— なるほど。

常識を1つ塗り替えることで、目線の転換が起こると思うんです。人生のなかでも、物の捉え方が変化する瞬間ってあるじゃないですか。僕は社会を変えるということをずっと考えているんですけど、それができる唯一の方法が「目線を変える」ことだと思っていて。考えを行動で示していって、そこに多くの人を巻き込んで目線をずらしていくことが多分一番僕の肌にあっているし、映画にできることでもあると思ったんですよね。

僕が『ワンダーウォール』で受け取った種が、今こうして『逆光』という作品になったみたいに、今回の現場に参加してくれた若い役者やスタッフのなかに何か一つ新しいものの見方が植えられることをすごく期待しています。

— 配給や宣伝のシステムを変えたいと思っている人は少なくない気がしますが、やはり動き出すにはパワーが必要です。そこを須藤さんは、自ら旗を振って動いているところがすごいなと。

別にそこまで大変なことではないですよ。全部僕がやっているわけでなく、仲間が引き受けてくれていますし。一番力は無いけど、一番覚悟がある動きをすることで周りを巻き込んでいくことが僕の役割なので(笑)。

— とくに自主映画やインディーズ映画は、配給や宣伝のやり方も作品ごとに違っていてもいいのかもしれないですね。

『逆光』は時間の流れの切なさや記憶を撮っている映画で、つまりそれだけ僕が時間や記憶に対して意識が強いということなんです。時間が経つと、物事はすべて消えてしまう。自分たちの人生の意義も、木々の葉や、寄せては返す波の泡と変わらないという想いを映画に込めています。

自分自身は残らなくても、作品は誰かの記憶に残るものにしたくて。配給は第三次創作だなと思っているので、配給をどこかに丸投げしたら作品に込めた想いも嘘になってしまう気がしています。

— 配給・宣伝活動として、クラウドファンディングをはじめイベントや展示などさまざまなことを企画していますよね。

巻き込まれる人たちは大変だろうなと思いますけど、みんなが自分事にしてくれる方が面白くなりますよね。人が一番才能を発揮してくれるのは、受け仕事じゃなく主体的になってくれること。どうしたらみんなが主体的にこの作品に関わってくれるかというところは意識しています。

一人でもやらされている感がでると、それがジワジワと現場全体に広がってしまうんです。早く終わらないかなとか、それは全員が思っていていいんですけど、そこに多少なりとも主体的な喜びがあると(現場の雰囲気も)壊れないですよね。僕自身、信じられない失敗をたくさんするんですが、そこで自分をどう保つかというところも含めて、周りの士気を保つことを考えてやっています。

— “主体”という言葉がたくさん出てきましたけど、主体的であるということに恐怖や億劫みたいなネガティブな気持ちは湧きませんか?

湧きますよ(笑)。めちゃくちゃ面倒臭がりだし、早起きは嫌いだし。でも主体的ではない自分だと、段々体調を崩してバランスが崩れていくので慣れていくしかないです。

怖さはないですね。映画を編集しているときと、初めて作品を観せるとき以外。だからなるべく、我を忘れるくらい大きな目標を立てるようにしています。

— 成長するためには、手が届かないくらいの目標を立てることが大事だといわれていますよね。

俺のキャリアとかみんなの反応が目標になってくると、旗が振れなくなってしまうと思うんです。だからなるべく遠くを見て、そういうことを忘れるように。あと、人の力を借りる勇気は『逆光』を進めながら身についてきました。

— これまでお話を聞いていて、すごく大きなエネルギーを感じたのですが、須藤さんの根幹には何があるのでしょうか?

昔からこんな感じなので、何だろう……? このあいだ渡辺さんと話していて面白いと思ったのは、「思想は鎧」という話で。思想って自分を守るために着ている堅い鎧で、その鎧がどんどん柔らかくなっていくことが自分の身体にあっていくということだから、それをすごく自覚的にやっているかもしれないです。自分自身の内面が一番色濃く楽な形で出てくるように生きていますが、そのエネルギーを飼いならすのにすごく苦労します(笑)。

— これからも役者と並行して監督をやっていく考えですか?

役者よりも映画を撮る方がビジョンはあります。役者としては『ワンダーウォール』がピークでした。『ワンダーウォール』では、役者が関わらなくてもいいところまで主体的に関わらせてもらって、その大変さがすごく幸せだったんです。役者は機会があればやりますけど、自分は撮っている方が向いているように思います。

— 『逆光』のように、再び主演と監督を兼務することも?

(主演・監督作は)あともう一本だけやります。でも、それっきりにします。一人の役者がやれることって限界があると思うんです。やれるかもしれないけどパターンが決まってきてしまうので、観る方も飽きるじゃないですか。自分の映画で自分が身を削ってやれる作品は、20代で何本も撮るものではないと思ったので。時間が経って、自分でなければ演じられないという作品だったら出演することもあるかもしれませんが。

— 『逆光』は2021年7月17日から尾道で上映がスタートしますが、東京ではいつ観られそうですか?

12月くらいを予定しています。映画を一番おいしい状態で観てもらうには、夏の尾道だろうと思ったので、尾道から東京という上映の流れも必然の流れでした。長いスパンで上映して回収していく方が、作家にとっても成長できると思いますし、失敗したらしたで、こういうのはダメなんだという例になるので「派手にコケろ!」と。いろいろなことを含めて、記憶に残る映画になったら嬉しいです。

Profile _ 須藤蓮(すどう・れん)

1996年7月22日生まれ、東京都出身。京都発地域ドラマ『ワンダーウォール』主要キャストの1人として出演。深田晃司監督作『よこがお』、NHK 大河ドラマ『いだてん』に吹浦忠正役で出演。映画『逆光』にて初めて監督を務める。

Instagram

Information

映画『逆光』

2021年7月17日(土)より、シネマ尾道にて上映スタート

1970年代の広島・尾道を舞台に、2人の青年の情愛を繊細な官能美で描いたラブストーリー。

監督:須藤蓮

脚本:渡辺あや

音楽:大友良英

出演:須藤蓮、中崎敏、富山えり子、木越明 他

- Model : Ren Sudo(Stardust Promotion)

- Photography : Kenta Karima

- Styling : Tatsunoshin Takahashi(Foyer Tokyo)

- Text : Sayaka Yabe

- Edit : Yusuke Takayama(QUI / STUDIO UNI)