探究と創造から新たなフィクションを紡ぎ出す|daisuke tanabe 田邉大祐

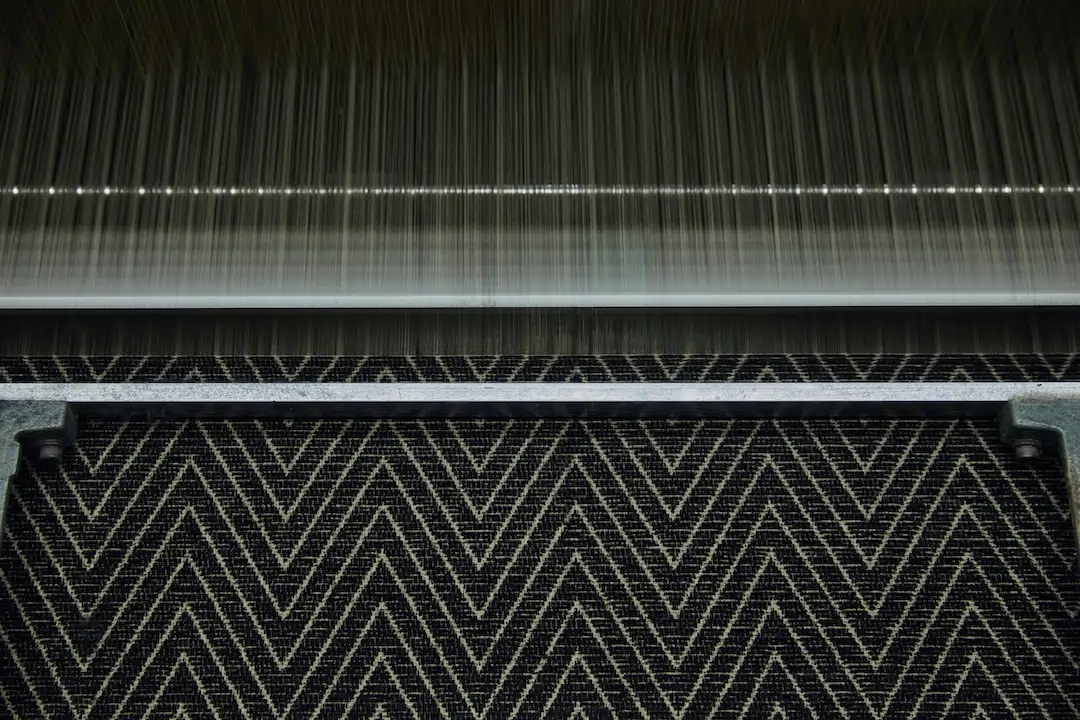

西陣織で培ったマテリアルの視点

—田邉さんがファッションに興味を持つようになったのはいつ頃からでしょうか。

田邉:10代の頃に単身アメリカへ渡り、しばらくLAに滞在していた時期があるんです。スケーターファッションなども好きだったので主にLAに滞在していて、ファッションへの関心というのをあらためて振り返るとその頃が起点のような気がします。もともと絵を描いたりするのも好きだったので、自然とファッションデザインという分野に興味を持つようになりました。

—最終的には京都大学を卒業されていますよね。

田邉:帰国後に当時の自分は社会的身分が何も保証されていない存在だと思い、一念発起して名のある大学に進学しました。同時に「自分で洋服を作ってみたい」という想いもあったのでパタンナーの専門学校にもダブルスクールで通っていました。でも、その段階では服作りというのはあくまで趣味の範囲に留まるものでした。

—趣味の領域を飛び出してファッションを仕事にしようと思ったのは何かきっかけがあったのですか。

田邉:大学生のときに<Yohji Yamamoto(ヨウジヤマモト)>のショーを観覧する機会があったんです。そのショーに大きく感化されて、服作りを単なる趣味に終わらせるのではなく、自分の生涯を懸ける仕事にしようという想いが生まれました。それで、卒業後に京都で西陣織の<HOSOO (ホソオ)>に就職しました。

—西陣織の会社を選んだのはテキスタイルについて学びたいという思いがあったのでしょうか。

田邉:それはありますね。パターンについては専門学校で学んでいたので、次はマテリアルをどうやって生み出すかをインプットしたいと思っていました。<HOSOO>を選んだのは歴史ある老舗なのでクライアントからのあらゆる要求にも応じることができる技術力があって、そんな高いレベルの環境で学びたかったからです。すでに自分のブランドを視野に入れていたので入社の段階から「将来は自分のブランドを立ち上げたい」という意志は伝えていたのですが、それでも<HOSOO>は僕にいろんなことをやらせてくれて生地の組成のこと、染めのこと、商品のPRについてなど、多くのことを学びました。

—<daisuke tanabe>のコレクションを見るとテクスチャーへのこだわりはすごく感じます。

田邉:いちばんわかりやすくおもしろがってもらえるのは「その素材が持つ一般的なイメージをどう裏切るか」といったアプローチです。シルクと聞くと想起するのは光沢感だったり、なめらかさだと思うんですけど、<daisuke tanabe>にはシルクをモール糸にしてボリュームのある質感にしている生地があるんです。風合いはベロアのようで、肉厚ではあるけれどドレープはシルクそのものです。シルクを扱うブランドはいくらでもあるとは思いますが、使い方が異なるのが<daisuke tanabe>のテクスチャーへのこだわりかもしれません。そういった「意外な裏切り」が、服を着た時のハッとする瞬間、つまり「心地よい違和感」につながると考えています。

物語のようにテーマを紡いでいく

2025年秋冬コレクション photo by TaroMizutani—テクスチャーに並んで印象的なのがシーズンテーマの解説です。もはや物語ですよね。

田邉:文章を書くのは好きなので、ついつい物語のようになってしまうのかもしれません。テーマに関しては基本的に洋服にまつわることから遠ざけようとはしています。映画でも小説でも漫画でも、あらゆるフィクションの作品は現実的に社会で起きている事柄がベースになっていると思うんです。服にもそういうアプローチを取り込むことで「洋服屋が作った服」とは一線を画すことができるんじゃないかなって。なので僕はブランドのアカデミックなコレクションレポートを読んだりするのも大好きです。それこそ参考文献なども記してあるような。

—他のブランドのコレクションもチェックされていますか。

田邉:僕はかなり見ますし、分析するタイプだと思います。それによって「このジャンルで、こういう見せ方をしたら新しいかもしれない」とアイデアが生まれることもあります。

—あまりに他を見すぎると、そちらに引っ張られたりすることはないですか。

田邉:自分のコレクションの核となるテーマが揺らぐことはないので、影響を受けるというよりは、あくまで研究・分析の一環ですね。

2025年春夏コレクション photo by TaroMizutani

2025年春夏コレクション photo by TaroMizutani

—世の中で起きていること、日常で感じることなど、そのような抽象的なものを服に落とし込む、クリエーションとしてアウトプットさせるのは難しくないですか。

田邉:パターンやシルエットなどの構造は枠組みとして設けられているので、そこにどのような色や柄をはめて表現するかというのが僕のアウトプットのやり方です。色や素材の風合いで日々感じたことを翻訳していくのが自分らしいのかなって思っています。コンセプトやストーリーを表現することが目的で、デザインはあくまで手段です。なのでデザインの自己目的化を避けようと意識しています。

2025年春夏コレクション photo by TaroMizutani

2025年春夏コレクション photo by TaroMizutani

—服を作るときはパターンが先にあるのか、やってみたい素材が先に決まるのか、どちらのケースが多いですか。

田邉:絵型が先にあって、そこに素材を当てていくことが多いです。素材を先に決めてしまうと、そこに引っ張られてしまうからなんです。<daisuke tanabe>はマテリアルの印象が強いかもしれないので素材活かしで服を使っているイメージもあるかもしれませんが、僕はマテリアルの強さに依存はしたくないんです。だから絵型が先です。

—翻訳していく際にはシーズンテーマの物語が頭にあるんですよね。

田邉:テーマが物語性が強いので「きっちりとコレクションのストーリーを決めてから服作りをされているんですよね」ってよく言われるんです。ですが、多くのクリエイターがそうだと思いますが後から解釈もあって、行ったり来たりしているところはあります。テーマに縛られることなく、無意識で色や柄、素材を選んでいることもやはりありますよ。コレクションの方向性が固まった段階で、シーズンテーマについてすでに書いていた文章を加筆修正することもあります。

—田邉さんの頭の中で紡がれた物語を服で表現する際に工場や職人にはどのようにして伝えていくのでしょうか。

田邉:これはもうシンプルに直接的な対話に尽きます。自分がやりたいことをお願いできそうな工場を片っ端から調べて、連絡を取って、快い返事をもらえたらどこへでも会いに行きます。そこでコミュニケーションを深めてお願いする工場を選んでいます。

作り手への敬意と未来への想い

2026年春夏コレクション photo by TaroMizutani

2026年春夏コレクション photo by TaroMizutani

—田邉さんのモノづくりの姿勢は挑戦的、実験的ですがブランドとして「新しさ」のようなことは常に意識されていますか。

田邉:やると決めたこと、やらないと決めたこと、その棲み分けは強く意識しています。そのうえでクリエーションを重ねて行ったときに、出来上がるまで自分が見たことのない新しいものができたりします。その積み重ねが<daisuke tanabe>らしさを確立させることつながっていると思います。

—オリジナリティのためにもカテゴライズされたくない?

田邉:分類される時点でそのファッションカテゴリーのなかで2番手、3番手の存在だと思うんです。

—それでも3シーズンのコレクションを見ると<daisuke tanabe>らしい世界観というのはどのシーズンにも共通して感じます。ロジックによって構築されているような。

田邉:僕はコレクションを生み出すときにあまりロジカルな思考は持ち込まないんです。ロジックは完成されたものに対しての説明には役立ちますが、新しいものを生み出すにはあまり必要がないと思っています。それよりも瞬間的、感覚的に思いついたことをつなげていったり、深掘ってみたり、連想ゲームのような発想を大切にしています。

—<daisuke tanabe>はセレクトショップでの取り扱いも増えていますが、バイヤーなどからはどのような評価をもらうことが多いですか。

田邉:ひとつひとつのアイテムについても、コレクションの包括的な意味でも、パワーがある、インパクトを感じるとはよく言われます。

2026年春夏コレクション photo by TaroMizutani

2026年春夏コレクション photo by TaroMizutani

—パワーやインパクトでいえばレザーが象徴的な気もします。

田邉:レザーは点数だけでいえばシャツよりもオーダーが付くシーズンもあって、もっとシャツも頑張らないとって思っています(笑)。食肉産業の副産物である皮革を伝統的な技術でなめしあげたレザーを使用することこそがサステナブルって考えが浸透してきたことも追い風になって、ブランドとして取り組むタイミング的にも良かったんだろうなって思っています。レザーを面白がってもらえる、求められるからこそ、「レザーブランドにはならないぞ」って自分に言い聞かせています。

—最後になりますが、ご自身のブランドを通じて、どのようなファッションの未来を描いていらっしゃいますか。

田邉:モノづくり、服作りというのは決して一人の力だけでできるものではないんです。<daisuke tanabe>のコレクションを発表するとデザイナーである僕にスポットが当たりがちではありますが、全てのコレクションは多くの工場や職人の支えがあってこそです。ブランドが頑張れば工場や産地にも雇用が生まれます。日本で服を作っていきたいからこそ、服作りに携わっている全ての人にスポットが当たるような環境を目指していきたいです。それは<daisuke tanabe>だけで実現するのは難しいので、周囲のブランドと一緒になって取り組めたらいいなとは思っています。

- Interview : Akinori Mukaino(BARK IN STYLE)

- Edit : Yusuke Soejima(QUI)